新華社二月國外科技新動態(tài)匯總(三)

?

2018-2-9 青野云麓

?

自我修復(fù)蛀牙再生

?

對于牙醫(yī)來說����,蛀牙是一道難題。為了挽救牙齒����,他們必須進(jìn)一步破壞它。目前����,治療蛀牙的主要方式是挖掉腐敗的地方,然后用金屬�����、聚乙烯或是玻璃膠填補蛀坑����。

但如果不在牙齒上鉆孔,而是用合成材料修補牙齒����,牙醫(yī)是否可以誘導(dǎo)牙齒實現(xiàn)自我生長呢?近日,英國倫敦國王大學(xué)生物工程學(xué)家Paul Sharpe和同事發(fā)現(xiàn)了一種在小鼠身上實現(xiàn)這一目標(biāo)的方法���。

Sharpe推測�,通過讓牙髓中的干細(xì)胞活動起來,可以顯著提高牙齒的自然愈合能力�����。此前的研究已經(jīng)表明�,Wnt信號通路—— 一種參與細(xì)胞—細(xì)胞交流的串聯(lián)分子,對修復(fù)皮膚���、腸道和大腦等組織和身體很多部分非常關(guān)鍵�����。Sharpe想要知道:這個信號通道對于牙齒自我修復(fù)過程是否同樣重要?

若如此�,那么讓損傷牙齒接觸可刺激Wnt信號通路的藥物或能同樣增大牙髓中的干細(xì)胞活性�,從而讓牙齒擁有通常僅見于植物�����、蠑螈和海星等物種的“可再生超能力”��。

?

?

?

?

?

為了驗證這一想法��,Sharpe和同事在小鼠的磨牙上鉆了孔���,模仿蛀牙�。然后,他們把小膠原海綿(由在牙本質(zhì)中發(fā)現(xiàn)的同樣蛋白質(zhì)制成)浸入各種可刺激Wnt信號的藥物中����,包括一種叫作tideglusib的藥物,該成分在臨床試驗中被用于治療阿爾茨海默氏癥和其他神經(jīng)系統(tǒng)疾病�����?�?茖W(xué)家隨后將這些浸過藥物的膠原海綿放置在被鑿穿的小鼠磨牙處����,并將其縫合住,然后等待4~6周���。

結(jié)果表明����,與那些未經(jīng)治療的小鼠或是僅填充未浸泡過藥物海綿的小鼠�,抑或是與傳統(tǒng)的牙齒填充物相比,經(jīng)過這些藥物治療的牙齒能夠顯著產(chǎn)生更多的牙本質(zhì)。在大多數(shù)情況下��,這種技術(shù)能讓小鼠的牙齒恢復(fù)到以前未受損的狀態(tài)����。“這是一種非常完善的修復(fù)��?���!盨harpe說,“當(dāng)新舊牙齒合在一起時�,你幾乎看不到痕跡。這最終或會成為牙科領(lǐng)域的首選常規(guī)藥物療法��?��!?/span>

美國哈佛大學(xué)教授����、生物工程學(xué)家David Mooney并未參加此次實驗�����,但他也研究了愈合牙齒的新方法��。他表示�����,相關(guān)發(fā)現(xiàn)給他留下了深刻的印象�。“這不僅對科學(xué)家是重要的�����,而且具有重要的實踐優(yōu)勢����。”

?

?

?

?

?

人類祖先可能不像猩猩那樣行走

?

直立行走是人類進(jìn)化中重要一步��,那人類祖先剛開始是怎樣行走的?一項國際研究說����,與人類“近親”黑猩猩、大猩猩利用指背行走不同��,人類祖先可能沒經(jīng)過這個階段�����,而是從四肢行走直接進(jìn)化到雙足行走。

黑猩猩�����、大猩猩在行走時�����,會用手掌指關(guān)節(jié)背側(cè)面著地���,支撐前部體重��。由于它們是人類的“近親”����,有觀點認(rèn)為人類也曾從與它們共同的祖先那里遺傳了這種行走方式�,經(jīng)歷這一階段后才進(jìn)化到直立雙足行走,這稱作指背行走假說���。

研究人員利用計算機斷層掃描技術(shù)��,分析了黑猩猩����、大猩猩從新生兒到成年的大腿骨骼形成過程等��,發(fā)現(xiàn)它們的指背行走方式也有著顯著不同��,這是從共同祖先分化為兩個物種后才各自形成的���,這與指背行走假說不符�����。

研究小組還分析了人類祖先的化石����,綜合考慮各方面證據(jù)后認(rèn)為���,人類祖先可能沒有經(jīng)歷過指背行走階段�����,而是直接從四肢行走進(jìn)化到雙足行走�����。這對于解釋人類直立雙足行走的起源是非常重要的發(fā)現(xiàn)�����。相關(guān)論文已發(fā)表在新一期英國學(xué)術(shù)刊物《科學(xué)報告》上��。

?

?

?

?

小鼠實驗揭示避免身體失衡的腦區(qū)

?

美國一項動物實驗揭示�����,一個被稱為“前庭外側(cè)核”的腦區(qū)能在身體快要失衡時馬上調(diào)節(jié)肌肉和關(guān)節(jié)���,穩(wěn)定住重心�,對保持身體平衡發(fā)揮了重要作用��。

此前科學(xué)界認(rèn)為�����,多個腦區(qū)參與保持身體平衡����,但對哪個區(qū)域負(fù)責(zé)在失衡后馬上做出反應(yīng)不太清楚。新一期美國《細(xì)胞報告》雜志刊登的這項研究說��,小鼠實驗顯示,腦干中的前庭外側(cè)核有這個功能�。

研究人員讓小鼠在平衡木上行走,然后搖晃平衡木���,觀察小鼠的反應(yīng)。結(jié)果發(fā)現(xiàn)����,小鼠身體快要失衡時,會伸出一個爪子拓寬腳間距����,以便穩(wěn)定重心,接著會調(diào)節(jié)一些關(guān)節(jié)和肌肉��,將自己拉回到平衡木中間�。

? 對小鼠大腦的監(jiān)測還顯示,當(dāng)它們在平衡木等狹窄路面行走時�,前庭外側(cè)核區(qū)域會活躍起來;相反在容易保持平穩(wěn)的路面行走時,該腦區(qū)則處于休眠狀態(tài)���。而如果因大腦受損等原因����,前庭外側(cè)核無法發(fā)揮作用,小鼠就難以保持平衡��。

科研人員表示���,人類身體也會在地鐵列車突然啟動等情況下做出類似反應(yīng)��,以保持站立狀態(tài)���。這項研究表明,這些反射性動作是在大腦中前庭外側(cè)核指導(dǎo)下進(jìn)行的��,這個腦區(qū)對維持身體平衡有重要作用�。

?

?

?

葫蘆娃”星系是尋找系外生命絕佳地

?

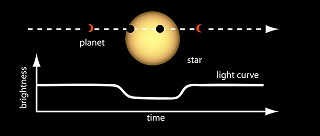

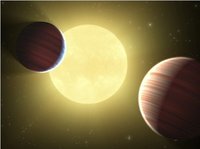

還記得去年名噪一時的“葫蘆娃”星系嗎?據(jù)美國國家航空航天局(NASA)官網(wǎng)5日消息,一個國際科研團隊讓地面和空間望遠(yuǎn)鏡協(xié)作��,對距地球僅40光年遠(yuǎn)����、包含7顆地球大小行星的TRAPPIST-1行星系統(tǒng)進(jìn)行了調(diào)查。最新研究證實����,TRAPPIST-1是太陽系外最適合尋找外星生命的地方。相關(guān)論文發(fā)表于《天文學(xué)和天體物理學(xué)》雜志。

TRAPPIST-1以智利的“凌星行星和星子小型望遠(yuǎn)鏡”(TRAPPIST)命名����,該望遠(yuǎn)鏡2016年2月發(fā)現(xiàn)了其內(nèi)兩顆行星,隨后����,其他望遠(yuǎn)鏡發(fā)現(xiàn)了另外5顆行星。

現(xiàn)在�,科學(xué)家利用NASA斯皮策望遠(yuǎn)鏡和開普勒望遠(yuǎn)鏡的數(shù)據(jù)�����,更精確計算出了這些行星的密度���,并通過復(fù)雜模擬�,確定該星系的7顆行星主要由巖石構(gòu)成����。有些行星中水的質(zhì)量約占行星總質(zhì)量的5%,是地球海洋質(zhì)量的250倍�。TRAPPIST-1行星中至少有4顆擁有溫帶氣候,這或許預(yù)示著其上存在海洋�����、湖泊或河流。當(dāng)然�����,水在行星上的存在形式����,取決于行星從母恒星(質(zhì)量僅為太陽的9%)獲得多少熱量,最靠近恒星的更可能是水蒸汽;距離較遠(yuǎn)的則可能是冰�。

?

?

?

?

分析結(jié)果顯示,TRAPPIST-1e在尺寸��、密度以及從母恒星接收的光能量方面����,最像地球。此外�,至少3顆(d、e和f)行星似乎并不像太陽系的氣體巨行星那樣擁有富含氫氣的大氣�����。氫氣是一種溫室氣體�,會使近距離行星變得炎熱而不宜居。據(jù)哈勃望遠(yuǎn)鏡2016年的觀測,也未發(fā)現(xiàn)c和d有氫氣大氣��,表明這些行星或許擁有類似地球�、金星和火星那樣更稠密的大氣。而行星g大氣中的氫含量還需更多觀測來確定�����。

上述研究為NASA計劃于2019年發(fā)射的詹姆斯·韋伯太空望遠(yuǎn)鏡鋪平了道路���,韋伯將深入探索這些行星的大氣層����,尋找更重的二氧化碳����、甲烷��、水和氧氣等����,進(jìn)一步揭示其上是否存在生命。

?

?

?

終端腦神經(jīng)有新功能

?

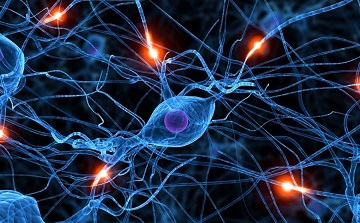

日本理化學(xué)研究所的一個研究小組利用斑馬魚進(jìn)行試驗����,發(fā)現(xiàn)終端腦神經(jīng)可控制脊椎動物對二氧化碳的規(guī)避行為����。此前�����,科研人員對其生理功能不甚了解�����。

當(dāng)動物感受到其生命受到威脅時���,往往會采取規(guī)避行為��。小型熱帶魚斑馬魚的幼魚具有通體透明�����、小型大腦�����、明確且典型的行動等特點�,非常適用于研究動物規(guī)避行為的神經(jīng)回路。以前的實驗已發(fā)現(xiàn)�����,斑馬魚的觸覺���、聽覺�、視覺受到威脅刺激后會出現(xiàn)逃避行為���,但對其受化學(xué)物質(zhì)刺激采取的逃避行為尚不知曉�。

化學(xué)感覺是多數(shù)動物尋找食物�����、認(rèn)知配偶以及規(guī)避危險等維持個體生存和保存種族所必須的����。它們將化學(xué)物質(zhì)中的二氧化碳濃度上升作為危險信號����,并作出相應(yīng)的規(guī)避行為。有報告稱���,對線蟲���、蠅���、鼠等各種動物模型的研究發(fā)現(xiàn),這些動物擁有二氧化碳感知器及二氧化碳信息傳達(dá)神經(jīng)回路�,但至今為止還不了解魚類如何對二氧化碳進(jìn)行響應(yīng)。

?

?

?

?

研究小組此次用二氧化碳刺激斑馬魚幼魚����,引起了斑馬魚明確的規(guī)避反應(yīng)。通過鈣成像法分析發(fā)現(xiàn)��,除嗅覺系統(tǒng)����、三叉神經(jīng)系統(tǒng)、韁核—腳間核神經(jīng)系統(tǒng)之外��,終端腦神經(jīng)(終神經(jīng))也出現(xiàn)了強活性反應(yīng)���。當(dāng)去除終神經(jīng)和三叉神經(jīng)之后��,斑馬魚對二氧化碳刺激的應(yīng)答反應(yīng)消失�。這意味著從終神經(jīng)至三叉神經(jīng)的神經(jīng)回路參與了動物的規(guī)避行為。

研究小組今后將對終神經(jīng)如何處理二氧化碳刺激信息的機理進(jìn)行分析��,以期闡釋包括人類在內(nèi)的脊椎動物借助終神經(jīng)實行規(guī)避行為的神經(jīng)基礎(chǔ)��。

研究成果將于近期刊登在美國《細(xì)胞報告》雜志上�。