竺可楨——滴水石穿的力量

?

2018-02-25? 青野云麓

?

?

?

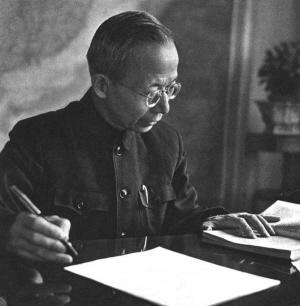

竺可楨(1890.3.7-1974.2.7),字藕舫����,浙江省紹興縣東關鎮(zhèn)人(現(xiàn)浙江省紹興市上虞區(qū))����。中國科學院院士���,中國共產(chǎn)黨黨員���,中國近代氣象學家、地理學家���、教育家����。中國近代地理學和氣象學的奠基者。

中華人民共和國成立后��,曾先后擔任中國科學技術(shù)協(xié)會副主席�,中國氣象學會理事長、名譽理事長�����,中國地理學會理事長等職����。他對中國氣候的形成、特點��、區(qū)劃及變遷等�,對地理學和自然科學史都有深刻的研究。竺可楨是中國物候?qū)W的創(chuàng)始人����。

?

?

?

胡適說:“像他那樣,一定活不過20歲�。”

1905年,竺可楨15歲��,就讀于上海澄衷學堂����,同班同學胡適14歲����。兩人都喜愛讀書,但竺可楨因為過度用功����,身體極為虛弱,胡適指著竺可楨對人說:“像他那樣��,一定活不過20歲����。”胡適想不到的是�����,竺可楨活得比他還長壽�����,而且成為中國氣象學、地理學的“雙科宗師”�����,創(chuàng)辦中國第一個地質(zhì)學系和氣象研究所���,培養(yǎng)出張其昀�、胡煥庸等地理學界的“開山大師”�,并擔任浙江大學校長十三年。

?

?

?

竺可楨原本可以在科學研究的道路上闊步前行��,但在1936年2月16日卻走向了另一段人生軌跡���。這一天蔣介石突然約見他���,要他去浙江大學任校長。蔣介石是聽了陳布雷�����、翁文灝等人的意見��,認為竺可楨既有聲望資歷,又是浙江人�����,乃浙大校長的不二人選���,約見之后對他更是滿意�。竺可楨剛開始很不情愿擔任校長�,認為“大學校長�����,其職務繁重10倍于研究所所長”�����,自己很難也不愿意應付繁雜瑣碎的官場應酬和千頭萬緒的行政工作���,更不想放棄剛剛有起色的氣象研究所的工作���。然而妻子和朋友的鼓勵,如陳布雷弟弟陳訓慈來函勸他“浙省文化近來退化殊甚��,需一大學為中流砥柱”,再加上竺的公心——“余若不為浙大謀明哲保身主義����,則浙大又必陷入黨部之手,而黨之被人操縱已無疑異”���,最終使得竺可楨決定接受浙大校長職務���。

但竺可楨提出三個條件,“財政須源源接濟�����;用人校長有全權(quán)���,不受政黨干涉�����;而時間以半年為限”�。蔣介石在陳布雷的勸說下����,勉強同意這三個條件�。于是�,1936年4月25日,46歲的竺可楨正式出任浙江大學校長(竺可楨同時兼任氣象研究所所長����,一直到1946年)。竺可楨接手的浙大可以算是當時全國最破敗的大學了��,圖書館藏書稀少�,只有六萬余冊;教師隊伍更是堪憂����,國文���、中國歷史�����、外國歷史均沒有教授任課����,還不斷有教授辭職�����。

?

?

?

完成交接手續(xù)后,他求賢若渴���,先后聘請了胡剛復����、梅光迪��、張蔭麟�、王淦昌等30多位著名學者前來浙江大學任教,而對于不稱職的教授��,即使是領導也要解聘��。竺可楨剛來浙江大學時����,工學院院長朱一成只領薪水卻從來不上課,最終被竺可楨開除����。在聘請教員時,竺可楨敢于打破學歷限制�����,唯才是舉。當年�����,浙江大學化學系有個器材保管員叫查長生���,因家庭困難���,無力上大學,只有高中學歷���。在浙江大學做化學系器材保管員時��,查長生常常旁聽化學系的課程,學完了從大學一年級到四年級的全部課程���??箲?zhàn)期間��,傷員需要大量的磺胺藥物�,而此類藥全部依賴進口���。查長生翻閱大量外國相關文獻,自己實驗合成了磺胺藥����,合成后沒有辦法鑒定其療效。恰在這時��,他的小兒子得了痢疾����,查長生便把自己合成的藥給兒子吃,結(jié)果一吃就好����。竺可楨聽說此事后,親自跑到查長生家里�����,反復動員���,請得查長生上臺為學生講課����。

?

?

?

原只想做半年校長的竺可楨,后因抗戰(zhàn)爆發(fā)�����,形勢所迫���,義不容辭地將擔子一直挑了下去���,率領全校師生四次遷校,堅持辦學�����,聲譽日隆�����。1944年��,李約瑟教授考察了中國諸多大學后��,說浙江大學是“中國最好的四所大學之一”���,將其譽為“東方劍橋”���。1946年,在經(jīng)歷了整整8年半的流亡之后��,浙大在竺可楨帶領下安然回到杭州����。學校奇跡般地從原來的3個學院16個學系發(fā)展壯大為7個學院27個學系,教授由原先的70余名發(fā)展到200余名�����,在校學生由原來的500余人增至2000余人��,成為中央大學之外當時全國又一所最完整的綜合性大學��。

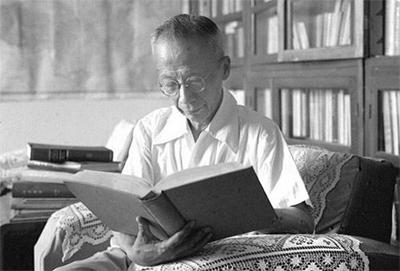

此后��,竺可楨還陸續(xù)擔任了中國科學技術(shù)協(xié)會副主席����、中國氣象學會理事長、名譽理事長����,中國地理學會理事長等職���,并于1962年加入中國共產(chǎn)黨。在繁忙的領導工作之余��,竺可楨仍然堅持擠出時間���,親自到野外進行實地考察�����,獲得科學研究第一手資料��。

?

?

?

當年����,竺可楨聽完胡適說他活不過20歲的話后���,心頭一驚�����,開始默默鍛煉身體�,顯示出其終生個性:表面溫和、靜默�����,內(nèi)在執(zhí)著���、剛毅。從他的日記可見一斑�����。從1936年到1974年2月6日���,總計38年零37天��,竺可楨的日記沒有一天中斷過��。此外����,年輕時�,竺可楨即掌握了英、法�����、德三種外語,但解放后�����,年過六十的竺可楨根據(jù)工作需要又開始學習俄語�,一直學到終于能夠閱讀俄文資料。此事���,也足見他的堅毅個性��。能憑空建立中國首個地質(zhì)學系和氣象研究所�����,成為中國地理學和氣象學“雙科宗師”����,將浙江大學從中國最敗破的大學建成“東方劍橋”�,也都與他的這種個性相關。

1910年��,在赴美的輪船上�,竺可楨和胡適再次相遇���,胡適又說他活不過六十,并打賭:如果活過六十�����,胡適就在竺可楨的壽宴上磕三個頭���;如果竺可楨活得比胡適長,就在他尸體的屁股上踢一腳���。沒有人想到的是�����,1949年之后���,兩人卻隔海相望從此陌路,而竺可楨活得竟比胡適長�。1962年,時任臺灣中研院院長的胡適在臺北去世�。即使記得曾經(jīng)的那個賭約,身在大陸的竺可楨也沒有辦法在胡適尸體屁股上踢一腳�,他能做的最多是在內(nèi)心嘆一口氣��。

這是兩類知識分子的人生��,也是一代知識分子的宿命��。

?