? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 馬爾比基:近代組織學的奠基人 ? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2019-4-25 青野云麓

馬爾比基(Marcello Malpighi)����, 十七世紀意大利解剖學家��、醫(yī)生��。他在組織學���、胚胎學�����、動物學�、植物學等領域均有建樹。對組織學與胚胎學的貢獻尤為卓著,被認為是近代組織學的奠基人���。

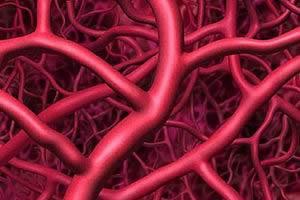

馬爾比基出身在一個農(nóng)夫家庭����,雙親都死于1648年的一場流行病�����,這可能是促使馬爾比基學習醫(yī)學的一個重要的原因���。但是�,馬爾比基并非一名單純的醫(yī)生����,同時還對哲學有著濃厚的興趣。醫(yī)學和哲學��,一個重視實踐,一個重視思辨���,二者的結合���,正好體現(xiàn)了17世紀科學家的特色。馬爾比基成年后的大部分生涯是在科學研究中度過的�����。 馬爾比基就學于波洛亞大學�����,畢業(yè)后留校教授邏輯學��,并開業(yè)行醫(yī)�。由于主張利用實驗了解人體和動物體的解剖結構�����,因而觸犯了學校的宗教勢力被迫到比薩大學教書����。過了幾年他又回到波洛亞大學,任醫(yī)學教授。 大約在 17世紀40年代���,馬爾比基開始從事解剖學研究及顯微觀察����。他發(fā)表研究成果的形式�,與當時的做法差別很大。當時盛行發(fā)表自成體系�����、冗長詳細的書籍����,而馬爾比基卻采取短小的論文形式。每當有了一些發(fā)現(xiàn)����,他就寫成不長的論文,寄到倫敦的皇家學會發(fā)表����。由于馬爾比基的出色成就,他于1668年當選皇家學會會員�。 在1661年����,馬爾比基解開了當時生物學上的一大謎團���,他將改進了的顯微鏡用于解剖學研究����,結果發(fā)現(xiàn)了毛細血管����。

?

1661年,他報道自己在青蛙的肺部和腸系膜中看到了末端動脈和末端靜脈被一系列的細如頭發(fā)絲的網(wǎng)狀脈管所連結����,因此,把這種脈管稱做毛細血管����。血液從動脈流入靜脈����,不是透過組織中模糊的空隙,而是穿過存在于身體各部分的細小的脈管����。馬爾比基的發(fā)現(xiàn)還不止于此�����,在細心研究刺猬的腸系膜時����,他不僅看到了毛細血管和流過毛細血管的血液�����,而且觀察到血液中會有一種大小均勻的紅色球狀物�。他相信,這些球狀物是脂肪顆粒�。但實際上,它們是紅細胞�。

? ? 這些發(fā)現(xiàn)是怎么做到的呢?那是利用了一種幫助解剖學家們開拓新視野的儀器——顯微鏡����。16世紀時,人們對解剖學研究懷著極大的熱情��,并且掌握了獲取新知識最重要的手段��。人類裸露的肉眼只有非常有限的觀察能力,雖然可以認清各種器官的大體結構�,但器官的精細結構卻是難以目睹的。

很快��,荷蘭的眼鏡制造商發(fā)明了望遠鏡��,伽利略將望遠鏡稍加改進��,制造出了復式顯微鏡���。這為人類用眼睛探索更多的未知世界提供了方法�����。雖然�����,較之現(xiàn)代的顯微鏡��,這些早期的顯微鏡顯得很原始���。但是它們當中的大多數(shù)都能夠放大200倍��,隨之而來的發(fā)現(xiàn)則令人不可思議,嘆為觀止�。顯微鏡[3]可以檢驗身邊任何纖細之物,一滴水經(jīng)過放大����,就會呈現(xiàn)一個充溢著各種生命的大千世界。一位荷蘭的研究人員�,名叫安東尼?范?列文虎克( Antony Van Leeuwen hoek),生活在德爾夫特(Delft�,又譯代爾夫特)市,他自己研磨各種透鏡��,不斷改進他的工具�����,使之日臻完善���。他看到了細菌�����,觀察到隨意肌纖維的橫紋�����,還發(fā)現(xiàn)了骨細胞�。他在給倫敦皇家學院的信函里公布了他的種種發(fā)現(xiàn)。

?

? ? 不過�,最終將這種新的儀器系統(tǒng)地運用于科學研究的人是馬爾比基。馬爾比基是意大利醫(yī)師���、生物學家�、最早的組織學家��。他提倡用顯微鏡研究人體及動����、植物的微細結構,為生理學奠定了解剖學基礎�。正如維薩里是裸眼解剖學的奠基者一樣,馬爾比基是顯微解剖學的創(chuàng)始人����,被人們稱為“顯微鏡學之父”。

? ? 用裸眼來觀察���,青蛙的肺看起來不過是一些膜狀囊����,而顯微鏡顯示了這些囊壁中的毛細血管網(wǎng)絡。盡管遇到了無數(shù)的困難��,馬爾比基沿著別人開辟的道路繼續(xù)前行����。他殫精竭慮����,篳路藍縷,苦心孤詣�����,開辟了一個全新的領域��。一開始�����,要把顯微鏡里紛繁而密集的景象理出個頭緒來��,似乎是不可能的�����。讀者們必須牢記的一點是,目前為我們所熟知的鑒別染色法在當時尚未出現(xiàn)���。因此���,馬爾比基發(fā)現(xiàn),研究一些結構簡單的生物(昆蟲��,比如蠶)要比繼續(xù)研究高等動物更有好處���。但是即使研究低等動物����,當時的情況也是極其復雜的����。為了簡便起見,他開始研究植物的微視解剖學�����,這樣的研究就進展的快多了���。他在這項課題上研究了許多年���。1671年��,作為倫敦皇家學會的會員���,他把第一批研究成果以論文形式寄給了該組織����,論文題目是《植物解剖學的思考》(Idea anatomes plaruarum),繼之���,他又寄了其他的論文�����。后來�����,他又編寫了一部關于植物顯微解剖學的綜合性著作����。就這樣,馬爾比基與尼赫米亞?格魯(Nehemiah Grew)一起成為植物學奠基人�����。尼赫米亞?格魯小馬爾比基13歲����,時任倫敦皇家學會秘書長。

取得了這樣偉大的成就�����,馬爾比基感到自己有能力重新從事高等動物顯微鏡學的研究了����。通過對簡單生物的研究,他的觀察力得到了訓練�����,即使在他轉(zhuǎn)而研究高等動物時��,他認為最好還是避免研究過于復雜而糾纏不清的事物��。因此�����,就像哈維一樣,他潛心于胚胎學研究�����。正如他之前研究植物的芽體一樣����,他現(xiàn)在研究動物的胚胎。他的指導原則超越了哈維的“Omne animal ex ovo”(一切動物皆來自卵)而是“Omne vivum ex ovo”(一切生命都來自卵)����。

?

? ? 他跟蹤研究了雞蛋變成小雞的發(fā)育過程����。在孵化的早期,他每隔6小時�����,就打開一枚同一批所孵的雞蛋�。由于擁有的研究設備比前輩科學家們好得多,他發(fā)現(xiàn)的情況也多得多�����。在他《論小雞在雞蛋中的形成》(on the formation of the chick in the egg)1673年和《孵卵的觀察》(observation on the incubated egg)1689年兩篇論文中詳盡記述和圖示了這些觀察結果。他所繪制的整個胚胎發(fā)育圖以及各種器官的發(fā)育圖解�����,其精密程度遠超同類之前這方面的嘗試����。這種精密度過了很久也沒有別人能夠超越。

通過植物比較解剖學的研究��,馬爾比基就一切生物的共性提出許多猜想����。按照他的觀點,呼吸器官的大小同有機體的完善程度成反比����。有機體越不完善,呼吸器官就越大�,而有機體越完善,呼吸器官就越小���。例如��,植物布滿了螺線狀氣管��,昆蟲體表覆蓋有大量細微的氣管����,魚有許多鰓,而人和高等動物則只有一對不大的肺�。之后,他繼續(xù)關于局部器官的精細結構的傳統(tǒng)探索��。他研究過皮膚�����、舌頭����、脾臟�����、腎臟和神經(jīng)系統(tǒng)的不同部分��。1689年���,他的關于腺體功能的專著在倫敦出版��,這是他22年的研究成果�����。這些開拓性研究不僅為后人的繼續(xù)研究奠定了基礎���,而且擴充了生理學的知識����,越了解一個器官的結構�����,就越容易理解它的功能�,從而對這個器官與整個人體的關系就了解得更為徹底。

?

馬爾比基一生大部分時光是在博洛尼亞 (Bologna����,又譯波倫亞)度過的,他于1628年3月10日在博洛尼亞近郊的卡瓦爾庫奧累(Crevalcore���,又譯克累瓦爾戈)出生�。小的時候父親將他送去學習法語,其父去世后曾一度輟學�。1653年在博洛尼亞獲醫(yī)學博士和哲學博士雙學位。除了有幾年在比薩(Pisa)市和梅西納(Messina�,又譯墨西拿)市當教授外,他都在波倫亞大學擔任醫(yī)學講師����,直到1691年為止。應當注意的是�,這里指的是醫(yī)學;而解剖學的研究����,直到17世紀,仍然是由蓋侖的信徒們主持的�����。這些人把同事們的顯微鏡研究僅僅看作消磨時間的嗜好����,他們妒忌馬爾比基在國外獲得的聲譽��,于是想方設法去排擠他�����、騷擾他。這種騷擾后來變得窮兇極惡���。有一天���,馬爾比基的別墅給洗劫一空,他的研究儀器被砸碎了�����,論文也被付諸一炬��。連他自己的生命安全都受到了嚴重威脅�。

?

? ? 因此,馬爾比基的生活苦不堪言��,毫無幸?���?裳浴K諒鸵蝗赵獾津}擾�����,度日如年,茹苦吞酸��,時乖命蹇��。在他的肖像畫上就表現(xiàn)出他的這種悲苦與憂郁��。后來到1692年�,羅馬來了一份詔書,賜他為教皇英諾森十二世 ( Pope Innocent Ⅻ)的私人侍醫(yī)��。從此時來運轉(zhuǎn)�����,他甚感欣慰���。他這時期的往來信件可資佐證��。但是���,越來越多的醫(yī)務工作,使他幾乎沒有時間從事科學研究���,也沒有時間享受多少養(yǎng)尊處優(yōu)的生活�。馬爾比基于1694年11月30日因中風逝世于羅馬���。尸檢證實死因為腦出血��,后被送回博洛尼亞埋葬����。