? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?身處國際社會至暗時(shí)刻 中國的中立意味著什么�?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2022-04-14? ?青野華本

?

2022-04-14 來源:歐亞系統(tǒng)科學(xué)研究會 作者:于濱 翻譯:述垚

?

俄烏沖突以來�,國際社會日益分裂成為以美國和西方為首的“制裁派”,和以巴西�、南非、印度��、中國等為代表的廣大的非西方國家���,后者秉持中立�,拒絕“選邊站”的邏輯�。國際社會這一涇渭分明的態(tài)勢,讓我們回憶起美蘇冷戰(zhàn)期間在第三世界興起的不結(jié)盟運(yùn)動(dòng)���,然而���,俄烏沖突中的中立立場日益遭受西方意識形態(tài)和價(jià)值觀上“非敵即友”邏輯的排擠。我們必須直面回應(yīng):一種有原則的中立(principled neutrality)�,對這個(gè)日益分裂和對抗的世界意味著什么?

本文作者指出��, 中國在俄烏沖突上基于原則的中立,意在促使各方達(dá)成均衡和可持續(xù)安全��。中國以客觀公正的立場應(yīng)對烏克蘭問題���,是基于人道主義、實(shí)用主義和政治現(xiàn)實(shí)主義的多種考量�。 中國的有原則的中立政策,不僅適用于當(dāng)前的烏克蘭戰(zhàn)爭���,也應(yīng)用于2014年的烏克蘭-克里米亞危機(jī)����、2008年的格魯吉亞-俄羅斯沖突�����,以及1980年代以來的朝核問題�。 中國在處理與俄羅斯的關(guān)系時(shí)同樣秉持公正務(wù)實(shí)原則,中俄靈活而友好的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系是中俄(蘇)關(guān)系經(jīng)歷半個(gè)世紀(jì)的動(dòng)蕩之后發(fā)展出來的一種正常關(guān)系�����。 中俄關(guān)系的穩(wěn)定����,意味著兩個(gè)大國歷史性地回歸以互不干涉內(nèi)政為核心的威斯特伐利亞主義�����,維持這種“正?����!标P(guān)系本身即是對國際秩序的重大貢獻(xiàn)����。

冷戰(zhàn)后西方的單邊主義安全邏輯使西方陷于一場二戰(zhàn)以來最嚴(yán)重的新一輪的“西方內(nèi)戰(zhàn)”(Western civil war)之中�����,而俄烏沖突所引發(fā)的糧食危機(jī)�����、能源短缺����、通貨膨脹等世界性影響已經(jīng)表明,與這場沖突毫不相干的非西方世界正為此付出巨大代價(jià)���。 這場“西方新內(nèi)戰(zhàn)”召喚真正的中立和公正��,以阻止更大的災(zāi)難發(fā)生��。 歐亞系統(tǒng)科學(xué)研究會特編譯本文��,供讀者思考���。 文章原題為China’s Neutrality In A Grave New World,原刊于Russia in Global Affairs�����。

身處國際社會至暗時(shí)刻,

中國的中立意味著什么?

?

一個(gè)幽靈正在西方徘徊——中俄聯(lián)盟的幽靈,無論是確有其事����,還是捕風(fēng)捉影。如今西方正竭盡全力向?yàn)蹩颂m運(yùn)送致命武器�,美國卻突然對華發(fā)難�,質(zhì)疑中國在烏克蘭問題上一貫的中立立場����。然而,中國中立不僅是為了自身利益�,也是為了維護(hù)世界穩(wěn)定。如今烏克蘭戰(zhàn)禍不已�����,滿目瘡痍���,且沖突很可能長期化���,甚至進(jìn)一步升級。在基辛格一直警示的充斥大規(guī)模殺傷性武器和人工智能的“嚴(yán)峻新世界”中(Kissingerian grave new world)����,美國這一“非友即敵”的2.0版本猶如一紙最后通牒。

1 中國特色的中立

中國在烏克蘭問題上的中立態(tài)度是真誠的���,因?yàn)槎砹_斯和烏克蘭都是中國的朋友或“戰(zhàn)略伙伴”��,中國駐華盛頓大使秦剛將這一立場其定義為“客觀公正”�����。中國要二者之間選邊站是非常困難的����,如果不是完全不可能的話。事實(shí)是���,持續(xù)的戰(zhàn)爭正在嚴(yán)重?fù)p害中國的利益�����,包括“一帶一路”倡議下龐大的對外投資項(xiàng)目,而烏克蘭正是“一帶一路”的重要區(qū)域樞紐���。2021年�����,中烏貿(mào)易額同比增長35%�����,規(guī)模達(dá)193億美元��。盡管這比中俄貿(mào)易額(1470 億美元)要小得多�����,但中烏貿(mào)易額在過去五年中已經(jīng)翻了一倍多����。

早在 2013 年底,當(dāng)烏克蘭陷于俄羅斯和歐盟之間的兩難困境時(shí)�����,中國一舉向?yàn)蹩颂m提出 80 億美元的投資協(xié)議��。盡管這比俄羅斯的150 億美元援助計(jì)劃要小�����,但它遠(yuǎn)多于歐盟44 億歐元的計(jì)劃���。

?

中國在烏克蘭問題上的中立并非純粹出于商業(yè)目的,它是人道主義��、實(shí)用主義和政治現(xiàn)實(shí)主義共同作用的結(jié)果���。4月1日��,在與歐盟領(lǐng)導(dǎo)人夏爾?米歇爾(歐洲理事會主席)和烏爾蘇拉?馮德萊恩(歐盟委員會主席)的電話會議中�����,中國領(lǐng)導(dǎo)人敦促各方為烏克蘭戰(zhàn)爭的政治解決而努力���,同時(shí)避免局勢升級和更大的人道主義災(zāi)難。從長遠(yuǎn)來看����,中國領(lǐng)導(dǎo)人呼吁歐盟/美國和俄羅斯之間進(jìn)行對話���,以構(gòu)建“均衡�����、有效�、可持續(xù)的歐洲安全機(jī)制”。

對許多中國人來說���,烏克蘭戰(zhàn)爭的破壞性令人痛心�����。中國人民大學(xué)最近的一項(xiàng)研究表明���,30%的受訪者支持俄羅斯的“特別軍事行動(dòng)”,20%支持烏克蘭��,40%保持中立���。許多人擔(dān)心�����,當(dāng)前在烏克蘭沖突上爭先恐后�、火上澆油的引戰(zhàn)言行����,會導(dǎo)致戰(zhàn)爭進(jìn)一步擴(kuò)大化。在大規(guī)模殺傷性武器時(shí)代,必須在政治和外交領(lǐng)域?qū)で鬀_突的解決之道�。因此,中國政府呼吁各方保持克制并通過談判盡早結(jié)束戰(zhàn)爭����,這得到了中國人的廣泛支持。中國捐助的三批人道主義援助物資已運(yùn)往烏克蘭�,后續(xù)更多援助物資也在路上。

?

因此���,中國的中立不僅僅是被動(dòng)應(yīng)對,而是基于原則的����,意在促使各方達(dá)成均衡和可持續(xù)安全。相比之下�,美國在巴巴羅薩行動(dòng)(譯注:1941 年6 月22日—1942年1月�,納粹德國在第二次世界大戰(zhàn)中發(fā)起侵蘇行動(dòng)的代號)和珍珠港事件(1941年12月7日)之間數(shù)月中的孤立主義并非那般光鮮(not-so-splendid isolation)。當(dāng)時(shí)的參議員哈里?杜魯門對此直言無諱�����。德國入侵蘇聯(lián)兩天后,《紐約時(shí)報(bào)》援引這位未來的美國總統(tǒng)的話稱:“如果德國占上風(fēng)�,我們應(yīng)該幫助俄羅斯,如果俄羅斯占上風(fēng)����,我們就幫助德國,這樣我們就能盡可能讓他們互相殘殺……” 不到六個(gè)月后��,珍珠港事件爆發(fā)�,美國卷入戰(zhàn)爭,接下來的歷史人盡皆知��。

進(jìn)入21 世紀(jì)�����,中國在混亂的世界中穩(wěn)步崛起�����,并從歷史上的儒家思想汲取智慧�����。儒家思想的一個(gè)關(guān)鍵組成部分是中庸,即保持中道����、避免極端。在1950-1970年代內(nèi)外政策發(fā)生巨大波動(dòng)后���,中國從1982年開始奉行不結(jié)盟的獨(dú)立自主外交政策�����,基辛格在其2011年的《論中國》(On China)一書中���,將其描述為“公正務(wù)實(shí)”(impartial and pragmatic),這與秦剛大使的表述非常相似����。這種立場不僅適用于當(dāng)前的烏克蘭戰(zhàn)爭,也應(yīng)用于2014年的烏克蘭-克里米亞危機(jī)�、2008年的格魯吉亞-俄羅斯沖突,以及1980年代以來的朝核問題��,因?yàn)橹袊磳θ魏纹茐陌雿u穩(wěn)定的舉動(dòng)����。

?

2 西方現(xiàn)實(shí)主義者去哪兒了���?

在中國公共輿論空間對烏克蘭問題的各種不同觀點(diǎn)中,喬治?凱南等西方現(xiàn)實(shí)主義者占據(jù)一席之地�。凱南在25 年前曾警告說,北約東擴(kuò)是“整個(gè)后冷戰(zhàn)時(shí)代美國政策最致命的錯(cuò)誤”(the most fatal error)��。在 1997 年向參議院外交關(guān)系委員會作證時(shí)�,杰克?馬特洛克(Jack Matlock,1987-1991年美國駐蘇聯(lián)大使)也表達(dá)了類似的深切擔(dān)憂����,即“誤入歧途的”北約擴(kuò)張“很可能被作為自冷戰(zhàn)結(jié)束以來最嚴(yán)重的戰(zhàn)略失誤而載入史冊?���!?2014 年烏克蘭-克里米亞危機(jī)后不久,基辛格也警告說�����,鑒于其幾個(gè)世紀(jì)以來作為俄羅斯一部分的獨(dú)特歷史�����,烏克蘭只有作為俄羅斯與西方之間“橋梁” 而非戰(zhàn)場,才能獲得生存和繁榮�����。西方現(xiàn)實(shí)主義者的這些觀點(diǎn)以前只出現(xiàn)在中國的學(xué)術(shù)圈子里�,現(xiàn)在則在公共空間中隨處可見。

對于許多中國人來說�����,政治現(xiàn)實(shí)主義在西方關(guān)于烏克蘭問題中的語境中的缺位是很奇怪的��。如果這些清醒的���、盡管“政治上不正確”的觀點(diǎn)在西方得到重視�,烏克蘭目前的戰(zhàn)爭本可以避免�。因此,西方關(guān)于俄羅斯“無端入侵” (unprovoked invasion)烏克蘭的說法不能令多數(shù)中國人信服��。相較于亨利?基辛格所描述的美式唯我論(solipsism)——無法以不同的方式看待世界��,中國人的思想要開放得多�����。

?

3 中俄之間: 一種“獨(dú)具一格”的成熟關(guān)系

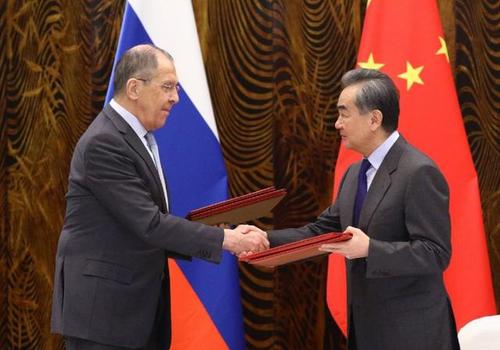

2022年2月4日,中俄領(lǐng)導(dǎo)人在北京冬奧會開幕前簽署的聯(lián)合聲明稱:“兩國友好沒有止境��,合作沒有禁區(qū)”��。盡管如此����,這種長達(dá)數(shù)十年的“戰(zhàn)略伙伴關(guān)系”的最新發(fā)展,并不意味著結(jié)成軍事聯(lián)盟���。它沒有類似于北約第5條規(guī)定的相互約束機(jī)制��,亦即在沖突情況下自動(dòng)鎖定的彼此的承諾�。實(shí)際上����,在克里米亞、中國臺灣���、中國南海�、中印邊界爭端等問題上,莫斯科和北京幾乎對彼此的所有“核心利益”都保持不置可否或中立的態(tài)度����。

這種友好而靈活的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系框架的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素之一是歷史的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。1950年至1989年間��,中蘇關(guān)系經(jīng)歷了從同盟到敵對的急劇轉(zhuǎn)向���,雙方為此付出巨大代價(jià)�����。此后�,兩國將高度意識形態(tài)化和危險(xiǎn)的軍事化關(guān)系轉(zhuǎn)化為一種務(wù)實(shí)的共存關(guān)系�,其核心因素是意識形態(tài)缺位。在中蘇在“蜜月期”(1949-1959年)����,意識形態(tài)因素夸大了的雙方的友誼,又放大了中蘇長達(dá)30 年間“決裂期”(1960-1989年)的分歧�����。從某種意義上說,目前的中俄“戰(zhàn)略伙伴關(guān)系”�����,無論是否有止境��,都是雙方在經(jīng)歷“最好”和“最壞”時(shí)代之后的一種正常關(guān)系����。

自 1989 年以來的這種務(wù)實(shí)關(guān)系�����,也許是自1689年中俄《尼布楚條約》以來對兩個(gè)大國最穩(wěn)定��、最平等(總體而言)和危害最小的關(guān)系�。這碰巧也是雙方都經(jīng)歷了巨大的社會經(jīng)濟(jì)政治轉(zhuǎn)型的時(shí)期。中國或許比世界上任何其他國家都更了解俄羅斯在后蘇聯(lián)時(shí)代的痛苦轉(zhuǎn)型中所面臨的巨大風(fēng)險(xiǎn)�����、挑戰(zhàn)和困難�����。而且,與西方一些國家不同�,中國沒有利用俄羅斯的弱點(diǎn)來獲取任何短期利益。俄羅斯的民族自豪感(pride)應(yīng)該得到尊重���,尤其是在俄羅斯處于歷史性衰退的時(shí)刻�。

中俄戰(zhàn)略伙伴關(guān)系并非一帆風(fēng)順��。相反���,它的某些方面“存在麻煩”����,甚至是“有爭議的”����,普京在2017年10月的瓦爾代演講中如是表示。但他補(bǔ)充說���,這些方面的問題經(jīng)過深思熟慮后“找到了妥協(xié)的解決辦法”��,因此沒有“使局勢陷入僵局”����。雙方都將當(dāng)前的中俄關(guān)系描述為“成熟”的關(guān)系,這與1950至1970年代高度政治化的過往經(jīng)歷形成鮮明對比���。中俄完全有理由排除外部干擾�����,繼續(xù)保持這種關(guān)系���。

最后,中國和俄羅斯是兩個(gè)大型的文明實(shí)體���,無論其經(jīng)濟(jì)地位如何,它們都具有追求各自獨(dú)立的外交和戰(zhàn)略目標(biāo)的物質(zhì)和思想能力���。它們在外交政策中的這種傾向伴隨著它們在不同程度上對其文化/宗教遺產(chǎn)的回歸:即中國的儒家思想�,以及俄羅斯帶有濃厚東正教色彩的“溫和保守主義”��。

?

4 “西方新內(nèi)戰(zhàn)”亟需真正的中立

中俄雙邊關(guān)系的穩(wěn)定和意識形態(tài)因素的缺位對世界其他地區(qū)產(chǎn)生了巨大影響。這意味著這兩個(gè)大國歷史性地回歸以互不干涉內(nèi)政為核心的威斯特伐利亞主義(Westphalianism)���,威斯特伐利亞主義是現(xiàn)代世界主權(quán)國家體系的基礎(chǔ)���,它雖然發(fā)軔于西方,但現(xiàn)在基本上被西方完全拋棄了�����。

除了北約不斷東擴(kuò)外����,冷戰(zhàn)后西方無休止的民主促進(jìn)和政權(quán)更迭戰(zhàn)爭構(gòu)成所謂“自由國際秩序”,在尼爾?弗格森(Niall Ferguson)看來�,這種秩序既不自由,也談不上有序�����。從這個(gè)意義上說�����,那些警告冷戰(zhàn)卷土重來的人,似乎對歷史缺乏了解�����。冷戰(zhàn)期間��,盡管世界超級大國在軍事和意識形態(tài)上相互對峙��,但由于存在各種正式和非正式的游戲規(guī)則�、包括各種可驗(yàn)證的軍備控制機(jī)制,它們之間恰恰維持了“長期和平”(long peace)�。在這個(gè)兩極體系中,安全是相互的�����,雙方都有克制���,特別是在 1962 年古巴導(dǎo)彈危機(jī)之后,美國總統(tǒng)肯尼迪公開呼吁“真正的和平�,那種讓我們的生活值得過下去的和平,那種讓人類和國家能夠發(fā)展�����、飽含希望并為他們的后代建立更美好生活的和平——這不僅是美國人的和平,而且是所有人的和平��,不僅是我們時(shí)代的和平�,而且是永久的和平?!?/span>

現(xiàn)今的世界離這種理想主義和清醒認(rèn)知相去甚遠(yuǎn)。隨著西方自由主義與其社會主義對手(蘇聯(lián))的均衡被打破�����,西方以犧牲包括俄羅斯在內(nèi)的世界其他地區(qū)的安全為代價(jià)���,追求單邊和絕對安全��。因此�����,烏克蘭成為了凱南所說的“致命錯(cuò)誤”引發(fā)的反彈(blowback)�����。

?

在發(fā)表于1993年的《文明的沖突》這篇極具爭議的論文中,亨廷頓提出了區(qū)別于福山版本的自由主義歷史“終結(jié)論”的另一套終結(jié)論��,即冷戰(zhàn)的終結(jié)是“西方內(nèi)戰(zhàn)”(從1648年威斯特伐利亞條約到1991年)的終結(jié)���?�;仡^看���,亨廷頓的終結(jié)論不僅低估了西方自我毀滅的能力,而且低估了所謂“西方內(nèi)戰(zhàn)” 對非西方的影響����。20 世紀(jì)的“西方內(nèi)戰(zhàn)”是禍及非西方世界大部分地區(qū)的“全面戰(zhàn)爭”。僅在二戰(zhàn)中����,俄羅斯和中國的傷亡人數(shù)分別為2700萬和3500萬。除此之外��,人們不應(yīng)忽視 20 世紀(jì)之前西方在世界范圍內(nèi)進(jìn)行的一切征戰(zhàn)和殖民統(tǒng)治�?��;蛟S正因?yàn)槿绱?,許多非西方國家——包括印度、巴西��、南非等——都在避免制裁俄羅斯����,而是呼吁克制和談判。

保持溫和與公正遠(yuǎn)比選邊站更具挑戰(zhàn)性�,特別是當(dāng)世界正經(jīng)歷二戰(zhàn)以來最危險(xiǎn)的沖突時(shí)刻。斯坦福大學(xué)的斯科特?薩根(Scott Sagan)的研究標(biāo)明���,一戰(zhàn)前夕���,歐洲兩個(gè)勢不兩立且具有強(qiáng)大約束力的聯(lián)盟因?yàn)槭艿铰?lián)盟承諾(interlocking commitment) 的驅(qū)使,在一周內(nèi)相互宣戰(zhàn)��。有鑒于此����,北京目前的原則性和公正中立應(yīng)該受到贊賞,它對選邊站的危害保持了充分警惕����,從而避免了在歐亞大陸上出現(xiàn)另一個(gè)或?qū)⒁髴?zhàn)的對抗性聯(lián)盟。在大規(guī)模殺傷性武器和假新聞大行其道的時(shí)代����,國際社會應(yīng)該為對話����、和平和中立留出空間��,以實(shí)現(xiàn)包容�����、不可分割和可持續(xù)的安全�。