王安憶·一磚一瓦搭起來的扎實(shí)

?

2017-12-24 青野龍吟

?

王安憶��,當(dāng)代作家�。原籍福建同安��,1954年生于南京��,1955年隨母親移居上海���。1976年開始發(fā)表文學(xué)作品?,F(xiàn)為復(fù)旦大學(xué)中文系教授�,上海市作家協(xié)會(huì)主席,中國作家協(xié)會(huì)副主席���。著有《雨�����,沙沙沙》《本次列車終點(diǎn)》《流逝》《小鮑莊》《發(fā)廊情話》《叔叔的故事》《我愛比爾》《69屆初中生》《紀(jì)實(shí)與虛構(gòu)》《長(zhǎng)恨歌》《啟蒙時(shí)代》《天香》等數(shù)百萬字的小說和散文����、文學(xué)理論作品。長(zhǎng)篇小說《長(zhǎng)恨歌》獲第四屆茅盾文學(xué)獎(jiǎng)��。

只要提到王安憶老師��,大家基本都會(huì)夸到她的勤奮�。她堅(jiān)持寫了三十多年,剛開始時(shí)的小說�,如《雨沙沙沙》《米妮》,確實(shí)很稚嫩�����,常在破折號(hào)驚嘆號(hào)后面跟著直白式的抒情���,掩不住女學(xué)生氣�����,到如今字句綿密�����,幽微處見人心���,中間的打磨功夫幾乎是有跡可尋的����。她的寫作帶著種韌勁兒�,不屈不撓的���,肯吃苦����。你看她寫弄堂���,寫刺繡��,寫物什���,從頭描到尾,殷殷懇懇,沒一筆偷懶��。

這靠一磚一瓦搭起來的扎實(shí)����,使人們慣于把她和天才式作家區(qū)別開來。其實(shí)王安憶自己是有野心的�����,她在采訪中提到張愛玲�����,說“我不比她強(qiáng)�����,也不比她差”�����。近百年前���,張愛玲以她的天賦式寫作����,為后世寫上海乃至寫港臺(tái)的作家提供了范本。說起來好笑����, 之后中國當(dāng)代女作家,寫的好的�����,不管主動(dòng)被動(dòng)��,或多或少都要與張愛玲有些糾纏���。王安憶對(duì)地域和世情的書寫,更是注定逃不開張的光環(huán)��。她在《尋找上?!防镏v,她看上海�����,看到了蠻荒之上的一點(diǎn)奇觀��。依我看,這種奇觀其實(shí)還是帶著些張愛玲的意味�����,而在更之后她或許才找到自己心里的上海����。

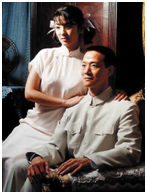

《長(zhǎng)恨歌》是王安憶最著名的作品之一。它描寫了一個(gè)女人四十年的情與愛�����,被一枝細(xì)膩而絢爛的筆寫得哀婉動(dòng)人�,其中交織著上海這所大都市從四十年代到九十年代滄海桑田的變遷。生活在上海弄堂里的女人沉壘了無數(shù)理想����、幻滅、躁動(dòng)和怨望���,她們對(duì)情與愛的追求�,她們的成敗���,在我們眼前依次展開���。王安憶看似平淡卻幽默冷峻的筆調(diào)��,在對(duì)細(xì)小瑣碎的生活細(xì)節(jié)的津津樂道中����,展現(xiàn)時(shí)代變遷中的人和城市�,被譽(yù)為“現(xiàn)代上海史詩”。

《長(zhǎng)恨歌》劇照

李歐梵教授說:“王安憶的《長(zhǎng)恨歌》描寫的不只是一座城市�,而是將這座城市寫成一個(gè)在歷史研究或個(gè)人經(jīng)驗(yàn)上很難感受到的一種視野。這樣的大手筆���,在目前的小說界是非常罕見的��,它可說是一部史詩�����。”這也是《長(zhǎng)恨歌》的獨(dú)特之處��。我認(rèn)為文本重要的不是故事發(fā)生的年代����,而是寫故事的年代�,作者要寫一座城市�����,便直接跳入小說的發(fā)展進(jìn)程���,人物的人生經(jīng)歷中去發(fā)表對(duì)上海這座城市的看法���。用細(xì)膩的筆調(diào)敘述了上海普通市民王琦瑤坎坷一生的命運(yùn),王琦瑤的形象也蘊(yùn)含了王安憶對(duì)上海這座城市的記憶�����。我把《長(zhǎng)恨歌》定義為發(fā)生在都市民間的故事��,王安憶把幾個(gè)不同的歷史時(shí)代作為小說的寫作背景����,憑著她對(duì)上海的熟悉以及對(duì)上海女孩子心理狀態(tài)的細(xì)致揣摩,塑造了一個(gè)活生生的“上海小姐”— —王琦瑤這樣一個(gè)人物��,文本的故事以她為中心展開了一系列生活場(chǎng)景敘述�����。她是選美選出來的上海三小姐,有著美麗的容貌��,在每一個(gè)特定年代里����,都會(huì)出現(xiàn)一個(gè)與她有著情感糾結(jié)的男人,雖然是起烘托作用�,但在王安憶的筆下也深深留下了屬于他們自己階層的烙印。不同的男人�、不同的身份與地位,有高官���、有攝影師���、有無業(yè)的富二代都試圖占據(jù)她的情感,但又都以失敗告終����。

如果說《長(zhǎng)恨歌》是延續(xù)了張愛玲對(duì)傳奇的寫法,為張派上海做了邊邊角角的補(bǔ)衲����,那么《上種紅菱下種藕》則已在致力用日常來消解張的影響����。全書以極細(xì)膩和平緩的基調(diào)講述了這樣一個(gè)故事——一個(gè)叫秧寶寶的鄉(xiāng)下小女孩���,因父母外出經(jīng)商,不得已離開鄉(xiāng)下的老屋子�,來到城鎮(zhèn)。這個(gè)與村莊風(fēng)貌迥異的城鎮(zhèn)從此就成了小姑娘的生活天地了�����。小姑娘在一年內(nèi)跑遍了華舍鎮(zhèn)的角角落落����,看到和經(jīng)歷了許許多多奇奇怪怪的人和事(包括在她寄宿的顧老師家)。秧寶寶就在這新的環(huán)境中不知不覺地長(zhǎng)大了����,她和她的幾個(gè)小同學(xué)蔣芽?jī)骸埲嵘5挠颜x也經(jīng)歷了更新和發(fā)展����。然而,一個(gè)更加開闊的天地在等待著秧寶寶呢――一年后��,爸爸媽媽要帶她走向更大的城市紹興����。 這是一個(gè)農(nóng)村孩子融入城市的最初的不起眼的經(jīng)歷��。因?yàn)椴黄鹧?,故容易被忽略����、忘記??山?jīng)王安憶傳神的文筆,秧寶寶的一年寄宿生活連最最平凡的地方也鮮活有味了��。

買得個(gè)溇��,

上種紅菱下種藕����,

田塍沿里下毛豆,

河磡邊里種楊柳����,

楊柳高頭延扁豆,

楊柳底下排蔥韭����,

……

?“上種紅菱下種藕”,是歌謠中的主人公曹阿狗為生計(jì)付出的勞作�;“上種紅菱下種藕”,唱得也是小鎮(zhèn)上人們的生活圖景���,熱鬧�����,向上�����,充滿無盡希望���。李老師那一家人,也開始出現(xiàn)人人都往外面跑的傾向了:亮亮在杭州讀研究生�����,遲早會(huì)將陸國慎母女倆接過去�;閃閃也必定不會(huì)在家里長(zhǎng)期住下去,年輕人又追求終究是好事�����,但團(tuán)圓的一大家子從此分開,不免讓人感覺有一點(diǎn)暗淡����。不知道水鄉(xiāng)小鎮(zhèn)上還有多少這樣的人家,不知道以后還有多少人會(huì)唱起“上種紅菱下種藕”�,也不知道小鎮(zhèn)最終會(huì)變成什么樣子。小鎮(zhèn)不會(huì)回答�,它只在人們背后越來越遠(yuǎn),“它的腥臭熾熱的氣息����,逐漸淡薄,稀疏����,以至消失。天高云淡”����。只有伴隨新的變化而來的淡淡哀傷,不言而喻��。

《上種紅菱下種藕》在細(xì)小而真實(shí)的生活底子中流露出了永恒的美感��,王安憶塑造的這些人物身上隱藏著鄉(xiāng)村世界里的詩意成分。她所用的材料是現(xiàn)實(shí)的���,是她在探訪母親故鄉(xiāng)茹家溇期間�����,在華舍的住行中看到的關(guān)于生活的閑適,悠然�,自由,雖然也有無奈和哀傷���,但掩不住那種對(duì)美的追求���。這一切,都顯示了王安憶作為一個(gè)成熟作家的魅力�。

王安憶本身也并不甘于做張派海派的附屬,近些年的《天香》已經(jīng)是一部試圖宏偉的半成品���,里面要從歷史開端的上海寫起�����,為女人立傳���,再現(xiàn)明末清初的滬上生計(jì)�����。小說描寫了晚明���,上海縣申家造“天香園”�����,申柯海娶妻小綢����,又陰差陽錯(cuò)納閔氏為妾,自此恩怨糾纏�����。閔氏系蘇州織工之女�����,有繡藝���,帶入申家����,與小綢共創(chuàng)“天香園繡”;柯海侄媳希昭更以書畫入繡�,成天下一絕。后申府家道中落���,侄女蕙蘭寡居���,希昭��、蕙蘭等以“天香園繡”支撐家用����;蕙蘭更設(shè)幔授藝,使其光大天下���?!短煜恪芬越稀邦櫪C”的源流為線索虛構(gòu)演繹�����,編織出晚明時(shí)上海乃至中國民間生活、社會(huì)文化的面貌����,折射世事盛衰、朝代更迭的因由��。王安憶的這一部新長(zhǎng)篇小說《天香》依然秉承《長(zhǎng)恨歌》的格調(diào)����,將筆墨的重點(diǎn)放在女性的成長(zhǎng)歷程和心靈史。閨閣情誼和女性精神世界的幽微仍然是王安憶掛懷不下的堅(jiān)持����。

王德威給了這篇小說很高的評(píng)價(jià),說它是反寫《紅樓夢(mèng)》�。《紅樓》寫荒蕪�,《天香》則表示荒蕪是人間常態(tài),生活就是明日復(fù)明日�。王安憶的《天香》,本意是想替曾在蘇滬一帶海內(nèi)馳名的顧繡立傳����,然而細(xì)細(xì)寫來竟成了一部橫跨幾代人的風(fēng)物史。王安憶自己也說《天工開物》就是在明代完成的�,這可說是一個(gè)象征性的事件���,象征人對(duì)生產(chǎn)技術(shù)的認(rèn)識(shí)與掌握已進(jìn)步到自覺的階段。在自覺的基礎(chǔ)上無論是造園�、制墨、繡畫都開始追求其極致的美����,生活用品開始漸漸兼具了藝術(shù)品的氣息。隨之相附的��,物品的奢華必然帶著的是對(duì)生活格調(diào)和品質(zhì)的追求��,王安憶對(duì)此毫不吝惜自己的筆墨��,凡關(guān)于吃穿用度���、游玩宴客、婚喪禮儀���、時(shí)令節(jié)慶一筆筆慢慢鋪陳��。有著《紅樓夢(mèng)》般的面面俱到����,風(fēng)物考的人從中發(fā)現(xiàn)風(fēng)物、歷史考據(jù)者從中找到歷史���,兒女癡纏者也可尋得情感糾葛���、傷風(fēng)懷月。-

王安憶后來表現(xiàn)出的潛力�,證明她即使不是天才,也能憑借大量書寫�,來打鑿出自己和文學(xué)之間的通達(dá)。半現(xiàn)實(shí)主義的�����,夾敘夾議的手法�,是她的安全范圍。在這個(gè)范圍內(nèi)�����,她把握人與人之間小心思�����,關(guān)系轉(zhuǎn)變�����,可以做到游刃有余。