? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?作為教科書的文學史���,讀林傳甲《中國文學史》

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2019-7-18? ? 青野龍吟

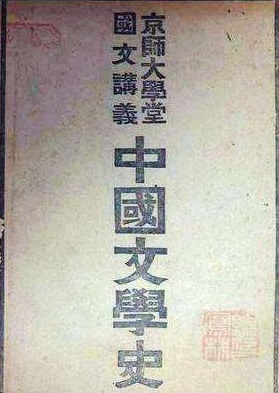

宣統(tǒng)二年(1910)六月由武林謀新室出版的《中國文學史》�����,原為林傳甲光緒三十年(1904)于京師大學堂優(yōu)級師范館講授中國文學課程時所寫授課報告書��,故封面書名上方以行字注有“京師大學堂國文講義”字樣����。單行本正式出版前���,先行在《廣益叢報》第229號(1910年4月19日)上開始連載至256號(1911年1月10日)刊完���,已在全書印行以后,據(jù)陳玉堂《中國文學史書目提要》著錄��,此前有講義本署名林歸云于1904年與1906年兩度印行��。今所見另一版本無版權頁��,出版時間�、地點不詳。

?

1925年�����,汪劍余“以林制為藍本”(緒言》)��,稍加刪改����,易名《本國文學史》,由歷史研究社出版���,上新文化書社總代售�。篇目雖由原來的十六篇減少為十四章題與文字內(nèi)容襲用處正多�����。其新增部分�,僅為第一章第十七以后五段文字�,分述文藝之發(fā)生及詩歌�、小說�、戲劇之發(fā)展,∥求合于現(xiàn)代潮流��。自鄭振鐸于1932年出版的《插圖本中國文學史》中稱林作為“中國人自著之中國文學史�,最早的一”(《緒論》),此后論者多持此說�����。其為文學史研究者所賈規(guī)出與肇始之功有很大關系�。

?

此書作為教科書,不完全等同于個人獨立的撰述�。全書篇幅不長,而內(nèi)容繁多�����。各篇目次如下:一���、古文���、籀文��、小篆�、八分��、草書����、隸書、北朝書�、唐以后正書之變遷;二����、古今音韻之變遷;三���、古今名義訓詁之變遷��;四�����、古以治化為文今以詞章為文關于世運之升降;五����、修辭立誠�����、辭達而已二語為文章之本��;六�����、古經(jīng)言有物�、言有序��、言有章為作文之法��;七���、群經(jīng)文體�����;八����、周秦傳記雜史文體;九��、周秦諸子文體���;十�、《史》《漢》《三國》四史文體��;十一�����、諸史文體����;十二、漢魏文體��;十三��、南北朝至隋文體��;十四�����、唐宋至今文體�;十五、駢散古合今分之漸����;十六、駢文又分漢魏��、六朝���、唐���、宋四體之別。

?

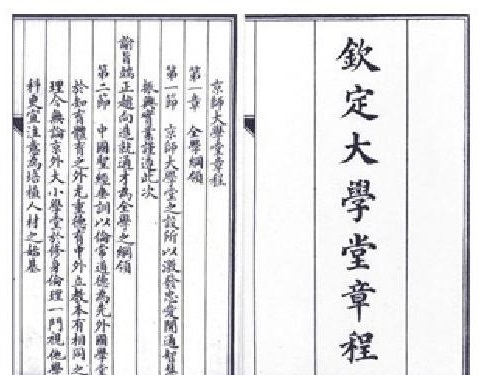

每篇下又分章��,除第一篇十六章外���,余者均為十八章�。作者自言:“中國文學專門科目��,所列研究文學眾義,大端畢備�,即取以為講義目次?�!睂φ展饩w廿九年(1903)清廷學部所頒《奏定大學堂章程》�,其中規(guī)定中國文學研究法“研究文學之要義”共四十款,前十六款正與本書篇目相同���。書中涉及的領域已不限于文學史�����,而是將“諸科關系文學者”包納進來���,如當時屬于經(jīng)學科教授的文字學、訓詁學���,中國文學門中專設的音韻學以及修辭學���、中國史、諸子學等�。甚至今日歸入文章學,并無歷時性的作文法�����,也有專篇講述。

?

這種做法�,正符合1903年頒發(fā)《奏定優(yōu)級師范學堂章程》對中國文學學科的要求:“講歷代文章源流義法����,間亦練習各體文?!奔凑n程本身即應兼有歷史與應用二重性此種兼收并蓄的文學史觀,在當日分科教育剛剛推行時�,顯示了觀念的陳舊,文學尚未從寬泛的文字記述中獨立出來�;而對于今天因分工過細而眼界狹窄的研究者,它又提供了可以掃除某些死角的放大的視閾��。如作者反對“元時儒教幾亡”的舊說�����,以“耶律楚材以契丹人業(yè)儒”等事例以及《元史列女傳》中諸“知大義”之女子���,證明“儒教不惟不亡����,而且推行益遠”,“治化所及者深矣”(四篇十六章)�。其言固然有為清廷辯護之意,卻也為研究元代文學(包括戲曲)的正統(tǒng)意識提供了一個值得考慮的解讀角度����。

?

從寫法上看,林著借鑒了中國史書的傳統(tǒng)體例:“每篇自具首尾�,用紀事本末之體也;每章必列題目�����,用通鑒綱目之體也�����?!边@使得全書眉目清晰����,各部分具有相對獨立性����,頗便于課堂講授;而誦習各章題目�,便可以大致把握此部文學史的基本內(nèi)容,又頗便于學生研讀�����。舉第八篇若干章目為例:《逸周書》為別史創(chuàng)體�;《大戴禮》為傳記文體���;《國語》創(chuàng)戴(載)記之體�����;《國策》兼兵家�����、縱橫家���、輿地家諸體�����;《世本》創(chuàng)族譜之體��;《神農(nóng)本草》創(chuàng)植物教科書文體��;《司馬法》創(chuàng)兵志之體�����;《孔叢子創(chuàng)世家之體�����;《晏子春秋》創(chuàng)諫疏奏議之體����;《呂氏春秋》創(chuàng)官局修書之體��。其提綱挈領���,一目了然�,正是標準的教科書體。

此書雖沿用了舊史體例���,但是中國文學歷來無專史��,故仍須求之域外�����。著者已明白承認其作乃“仿日本笛川種郎《中國文學史》之意以成書”�。當時����,笛川之作的中譯本《歷朝文學史剛剛由上海中西書局翻譯出版,而林氏依據(jù)的很可能是其1898年問世的日文原本《支那文學史》�。他還進一步指出了該書“其源亦出歐美”(四篇十八章)的事實�����。因此���,歸根結底�����,林書展現(xiàn)了中國文學史研究接受西方文學思想而開始近代化學科建設的最初嘗試���。笛川著作對林氏的啟迪意義�,也主要在于把文學作為歷史研究的對象物�����,進行系統(tǒng)考察在撰述中�,林傳甲的《中國文學史》自然也吸收了笛川的某些具體論點。不過���,它與藍本之間���,仍存在著很大差異。

?

這不僅表現(xiàn)在章目的安排上�,《支那文學史》全部以朝代為序,對各階段文學及代表作家的論述更充分�,歷史面目更鮮明;而且更重要的是�,川的文學觀念顯然比林氏先進川已擺脫了以文學為經(jīng)學附庸的傳統(tǒng)格局,故在《金元文學》、《明朝文學》�����、《清朝文學》三篇中�,對顯示“中國文學之特色”的《西廂記》、《琵琶記》�����、《水滸傳》���、《三國志演義》����、《金瓶梅》��、《西游記》����、《紅樓夢》等屬于俗文學的小說��、戲曲作品進行了專門論述����。林氏對此很不以為然����,以致痛詆“其識見污下���,與中國下等社會無異”���,認為“元之文格日卑,不足比隆唐宋者”�,很大原因在于小說、戲曲的流行���,《三國志演義》“幾與正史相溷”��,《西廂記》“遂成淫褻之詞”(十四篇十六章)����。而他對元代文學的總體評價便如此章題目所概括的“元人文體為詞曲說部所紊”�,因此幾無足取。由于固守舊文學觀�,將小說、戲曲���、曲藝作品摒除在外����,使得他的文學史成為有缺項的不完整之作,對于古代治化之文的推崇與對于后世詞章之文的貶抑���,透示出的仍是儒家經(jīng)典的影響�����。

?

與此相關��,作者既將文學的范圍限定在正統(tǒng)詩文之內(nèi)����,又給予文章以特別的重視,其對文學形式變遷的論述��,便集中在文體的辨析與兼通詩文的駢散的分合上����,他對于中國文學的歷史描述,于是成為諸種文體的發(fā)生與演變以及上古駢散相合與唐以后駢文�、散文分途的文章流變的考察。盡管其中的結論多有可取���,但這一偏于文章學的視野也帶來很大局限���,使作者即便在本當并重的詩文上亦不能兼顧而畸輕畸重,有關詩歌的敘述明顯薄弱��,遺漏過多����,造成這部文學史的又一種欠缺。

關于《中國文學史》一書的論述����,作者自稱是“甄擇往訓附以鄙意”沿襲成說,為文學史教科書的穩(wěn)定性所必須���;間出己見�,則可以顯出時代特色����。著書之時�����,正值清末新學大盛作者在論述中����,也津津樂道新知識�����、新學理����。或因感慨時事而有所發(fā)揮���,如關于中國自強的討論(十三篇三章)�,對“知有君不知有國����,更不知有民”的舊意識的批判(四篇八章);更多的還是將其他??频男聦W知識納入文學的范圍��。作者大為得意的以代數(shù)中“兩負相乘����,得數(shù)為正”解修辭學中的兩否定詞連用為肯定意(五篇五章)�����,便是顯例��。

?

論文體而涉及“《周髀》創(chuàng)天文志、歷志之體”�,“《黃帝素問?靈樞》創(chuàng)生理學全體學文體”也可在這一背景下獲得理解。新學首先是以聲光化電一類格致學成果聳動世人��,故自然科學不免被視為新學的標志���,而引入人文科學研究中作者自稱“言學術����,則謂天算、地輿�����、人事����、物理缺一不可,考據(jù)����、義理、詞章則四者之佐助也”(四篇十八章)�����,其言雖不免偏頗�,畢竟已是把文學史作為一種學術研究嚴肅對待。而《奏定優(yōu)級師范學堂章程》中先已有“如《素問《周髀之類�,皆有實學可征”,“文學家亦當考覽”的指示�����,林傳甲亦可說是照章辦事。因此����,就《中國文學史》的每一局部而言,作者或許可以發(fā)表獨立的見解�����;而全書的整體框架與編撰思想��,則受制于貫徹教學綱要的教科書形式��。