? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 西方文明史?馬丁路德

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2020-8-17 青野龍吟

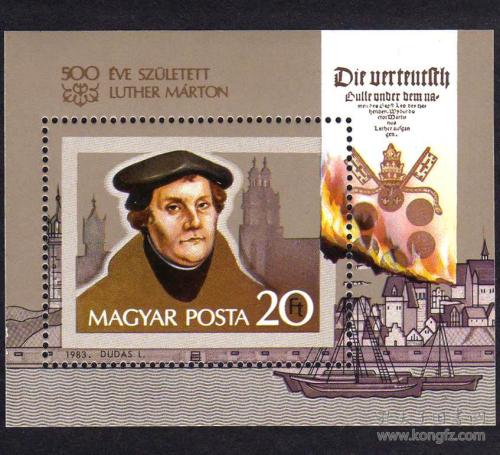

馬丁?路德(Martin Luther���,1483年11月10日——1546年2月18日) �����,16世紀歐洲宗教改革倡導者��,基督教新教路德宗創(chuàng)始人�。出生于德國�。?

1933年����,德國著名高校哈勒大學(Uni Halle)為了紀念馬丁路德450周年的誕辰����,將校名冠以馬丁?路德�����,即全名馬丁?路德-哈勒-維滕貝格大學���,以紀念路德在該校的維滕貝格校區(qū)作為宗教改革的發(fā)源地��。

2005年11月28日��,德國電視二臺投票評選最偉大的德國人��,路德名列第二位���,僅次于康拉德?阿登納。

?

馬丁?路德生于神圣羅馬帝國-薩克森選侯國(今德國薩克森州)艾斯萊本��,父母原是勤儉的務(wù)農(nóng)人家���,但當時因社會商業(yè)方面開始發(fā)達了����,并帶動了工業(yè)的發(fā)展,故其父親轉(zhuǎn)而成為礦工��,在當時以礦工當職業(yè)的人口并不多���,算是新興的行業(yè)�����,在父親的積極努力下竟也自行當起了一個小礦主�����,后來上升為城市的議會會員��。

父親漢斯?路德(Hans Luther�����,1459—1530年)�,母親瑪格路德���,原姓林德曼(1459—1531年)����。路德是九個孩子中的第八個。

1483年11月11日(都爾?圣瑪定主教紀念日)����,他受洗禮�,并以當日的圣人圣瑪定(馬丁)命名���。他在出生地鄰近的曼斯費爾德長大���,當時艾斯萊本和曼斯費爾德約有數(shù)千居民,而他的父親擁有當?shù)氐囊惶庛~礦��。

嚴格而充滿愛心的父親���,要他接受時尚的啟蒙教育�����。父親非常積極培育路德的教育�����,故送他到大城市就學���。路德為了維持就學時的經(jīng)濟需要���,和其它的就學孩子們共組了一個唱詩班,在富有人家吃晚餐的時候�����,讓主人們享用豐盛晚餐之時�����,邊聆聽孩童詩班唱圣詩���。當主人用餐過后即可開始享受主人們吃剩的菜肴�����,運氣好的話還能拿到一些小費���。他的父母信奉教廷��,但不過分熱誠�。

之后由于父親的支持及栽培之下�����,路德進了一所有名的大學學習法律����,看似前途似錦:畢業(yè)后可在皇宮謀得一份差事,后半輩子就可高枕無憂了���。但就在此時他卻正想著如何才能蒙上帝的喜悅呢?就在一次的暴風雪當中�����,在禱告中他經(jīng)歷了神的保佑����,于是他毅然決然地到修道院中當修士,放棄法律的學習���。而在修道院的學習中����,其內(nèi)心并沒有得到真正的平安,在他請益他所在的這所修道院院長之后�,路德得到許多的屬靈上的鼓勵與支持,同時也完成了神學博士的學位���。并在之后被派到威登堡任圣經(jīng)教導的工作�����、思想更趨成熟�,終于在1517年為贖罪券的爭論����,在教會界做了一件驚動宗教界的大事——宗教改革。

從1488年到1497年路德在曼斯費爾德的城市學校就學�����,此后他在馬格德堡的大教堂學校里待了一年���。在那里教導他的是中世紀晚期出現(xiàn)的共同生活弟兄派的教士�����。1498年他的父母將他送到埃森納赫的方濟各會修道院中�����。他在那里受到音樂和詩歌的教育��,他是一個很好的歌唱家���。

?

從1501年到1505年路德在圖林根的愛爾福特大學就學���,他獲得哲學系的文學士。他的學課包括拉丁文�����、語法學�、修辭學��、邏輯學��、道德學和音樂�。路德在這里深切地學習了亞里士多德的學說,亞里士多德的學說從托馬斯?阿奎納開始成為中世紀經(jīng)院哲學的中心學說,但在愛爾福特已經(jīng)開始有人對他的學說產(chǎn)生質(zhì)疑�����。

奉父命路德在獲得博士學位后又開始學法學���。但1505年7月2日他在回家的路上在斯道特亨附近突然遇到狂風暴雨��,他嚇壞了��,對礦工的保護圣人呼喊說:“圣安娜�,不要讓我死���,我愿意成為一個僧侶�?���!背鲇谶@個發(fā)愿他不顧父親的反對加入了愛爾福特的奧斯定會修道院。

他非常遵守修會的教規(guī)���,1507年2月27日他被晉升為神父���。雖然他每天都做懺悔��,但他依然無法獲得心靈上的安慰����。他最主要的問題是“我如何才能獲得上帝的憐憫�?”他的懺悔神父、修道院的主持約翰?馮?斯道皮茨建議他學神學���,并將他1508年送往維滕貝格�����。在這里他結(jié)識了威廉?奧克姆的神學理論���。奧克姆強調(diào)神的自由性和人的自主性。一年后路德成為圣經(jīng)教授(baccalarius biblicus)����,他還學會了古希臘文和希伯來文。除道德哲學外他還開始教授圣經(jīng)�����。

1510年�,路德被他的修會派往羅馬城,抗議教廷下令將奧斯定會與另一個非常嚴格的修會合并到一起���。他參加了一個集體懺悔的儀式��,希望以此獲得解脫����。這說明他當時還不懷疑羅馬教廷的懺悔儀式�����,但他對羅馬教廷的不認真和道德敗壞非常失望�。

1511年,斯道皮茨將路德召回維滕貝格并指定路德為神學博士和他的繼承人���。雖然斯道皮茨只能減輕路德的心靈不安��,無法消除它們�����,兩人直到1524年斯道皮茨逝世始終是好朋友�����。

此后幾年中路德教授贊詩和保羅書信等內(nèi)容��,一些他原來的講義和聽課筆記保留至今�。從這些文件中我們今天看得出他與羅馬天主教廷決裂的過程。一開始他還追隨當時教會的學說將舊約體會成基督的隱喻��。他追索奧卡姆�、新柏拉圖主義或密契主義的圣經(jīng)解釋,但他已經(jīng)開始將這些解釋改為針對每個人�����,而不是針對整個社會的教導����。他使用上帝直接的憐憫來補充這些理論中的空洞,但此時他還沒有考慮教會的中間作用�����。

在對路德的研究中����,人們至今對路德是何時發(fā)現(xiàn)他的神僅出于憐憫(sola gratia)正義的基本見解存有爭論。路德本人后來自己將這個發(fā)現(xiàn)稱為是“塔上經(jīng)驗”,他說他是在維騰貝格的奧恩定會修道院的隱居塔上做出這個發(fā)現(xiàn)的�。有人認為這是在1511年到1513年之間,其他人說是在1515年到1518年之間���,也有人認為這實際上是一個緩慢的過渡過程。在宗教史的研究中這個時間的確定并不是最重要的�,最重要的是確定這個發(fā)現(xiàn)對宗教改革的意義到底有多么大。

路德本人將這個經(jīng)驗說成是一個巨大的解放��。在他孤獨地冥想羅馬書中的詩句時他突然發(fā)現(xiàn)了他所尋找的:“因為神的義�����,正在這福音上顯明出來�。這義是本于信以致于信。如經(jīng)上所記����,義人必因信得生?!?/span>

?

這句經(jīng)文遲早會導致路德對圣經(jīng)新的理解:神的永久正義完全是一個憐憫的贈禮,只要人相信耶穌基督��,他就可以獲得這份贈禮�����。人不論做什么都無法強迫神贈與他這份禮物。相信他獲得了這份禮物本身也不是人所能達到的�。

這樣對路德來說,整個中世紀的神學及其宣傳者的能力與神的啟示之間的平衡全部報廢了�。從此他對自稱看作神與人之間中保的教會越來越持批評態(tài)度。

1515年路德的羅馬書教本中已經(jīng)反映出了他的新見解�����,但其中還混合著約翰尼斯?陶勒的密契主義見解�����。1516年路德發(fā)表了一位不知名的密契主義者寫的一本書���,反映出了他對教會外表的神事儀式的不斷加強的反對�����。

從1517年開始路德在簽名時將Luder改為Luther(這個名字來源于希臘詞ελευθερο��,意為“被解放的人”“自由人”)����,來表現(xiàn)他內(nèi)心的轉(zhuǎn)折。

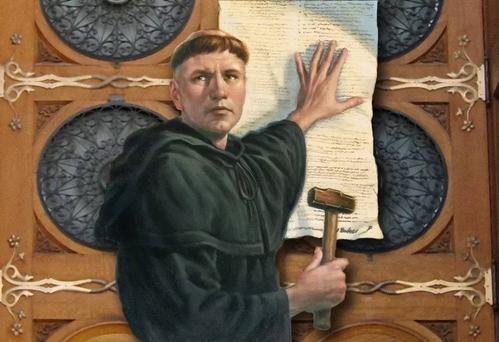

路德在1517年萬靈節(jié)前夕�,也就是十月三十一日那天,宣布他反對贖罪券��,寫了九十五條論綱�����。其實這九十五條的目的并非是號召宗教改革�����,只是路德以一位大學教授的身份將贖罪券的神學提出來討論罷了��。路德反對贖罪券的曲解和誤用�,這不但對人的得救不利�,還影響了教會的正常運作。當時的人們認為天國的鑰匙在教會手里���,一個人進入天堂前要先洗清生前所犯的一切罪行��。他們最怕的是死后在煉獄中的刑罰�����,因此他們相信只要用贖罪券就可以上天堂�����,一張贖罪卷能縮短死后在煉獄中的刑罰����。而贖罪劵可以在教堂里購買,因此當時的教堂和牧師都很有錢���。馬丁路德發(fā)現(xiàn)這樣的說法與作法完全不能見容于圣經(jīng)與理性�����。贖罪券的買賣鼓勵了處于罪惡中的人�,不去思想基督�,不去祈求上帝的饒恕。就這一點�����,路德的神學與天主教會的神學有明顯的不同���。1530年路德在奧斯堡會議上為新運動作了解釋�����,他的改教運動已把基督教歐洲一分為二�����,更正教會產(chǎn)生了三個主要路線:信義宗�、改革宗和英國圣公宗。更正教會主張信徒應(yīng)該直接和基督聯(lián)合�,因為基督是救恩的唯一來源。他的救恩借著圣靈的能力和上帝的道的教導����,臨到悔改的信徒��。不用瑪利亞��,也不用圣職人員作祭司來做代求人�。上帝會向他的兒女說話,透過先知和使徒�����、透過圣經(jīng)�����、借著個人的啟示,上帝以愛心向受造的人類說話����,只要是在基督里新造的人憑信心可以聽到上帝的話并回答他。

路德的宗教改革受到四面攻擊�����。羅馬教廷要路德收回他的言論和著作���,路德并沒有答應(yīng)�。在他隱居于瓦爾特堡(Wartburg)那段日子里�����,路德把整本新約圣經(jīng)由希臘文譯成精彩的德文�����。在那期間���,左派極端的社會行動到處興事�,路德于是回到威登堡以穩(wěn)定大學和教會的生活,并且應(yīng)付四面八方涌來的攻擊�。甚至有的人民誤解了路德說的自由,牽扯到政治��,拿了武器去爭取����,造成了改教運動的致命傷。路德被羅馬教會定罪���,逐出教會��。

?

人物貢獻

改革

當時封建制度下的西歐�,社會危機和教會危機激化��。一些民族王侯和市民階層對現(xiàn)狀不滿�,下層人民苦難更為深重�;教廷和神圣羅馬帝國的威信明顯下降,教會內(nèi)部的改革派已多次發(fā)難���。路德在大學時期已對當時的世事和教會景況感到苦悶��。他在修院虔修和鉆研神學�、哲學理論時,悉心探討釋除苦悶的真諦����,但自覺毫無收獲。當他為解除自己“心靈之痛苦”尋找“蒙神赦罪而得救贖”之路時����,認識到傳統(tǒng)教會要求人們履行的禮儀和神功,并無助于人們解除這種深沉的內(nèi)心苦悶���,經(jīng)院神學亦只能引領(lǐng)人的心靈走入死胡同���。他對中世紀一些具有改革思想的人物如維廉?奧康、J.胡斯等雖有所向往���,并受到人文主義者如D.伊拉斯謨等的影響�,但尚無意反對傳統(tǒng)教會和教皇體制�。后人多認為,在這段時期內(nèi)�����,他已形成因信稱義命題的基本內(nèi)涵�。這一命題的主旨為:靈魂得到拯救的人在上帝面前被稱為義�,不在于本人自己善行所積下的功德���,而在于上帝的恩典和人對上帝的篤誠信仰����。當時教會宣稱���,教皇哄騙信徒們說購買了贖罪券無論犯了多大的罪���,可以得到上帝的寬恕。路德的因信稱義命題����,正是針對這種說法的神學依據(jù)加以抨擊。

?

教皇利奧十世以修繕羅馬圣彼得大教堂為名�,派教廷大員到德意志各地兜售贖罪券聚斂資財。不少諸侯及市民階層對此甚為不滿�����。一向贊助路德的薩克森選侯弗里德里希不許在薩克森選侯區(qū)兜售贖罪券��,但在薩克森公國并未被禁止����,而事實上兜售活動已深入維登堡附近。對此���,路德于1517年10月31日(一說11月1日)以學術(shù)爭論的方式在維登堡城堡大教堂的大門上張貼出了“歡迎辯論”的《九十五條論綱》���。論綱以神學論辯的筆調(diào)寫成,語氣甚和緩��;僅指責某些教會弊端而無意攻擊教會本身�����,在第71條中還明確肯定教皇的赦罪權(quán)���。論綱認為:告解圣事的中心是悔改�����,而不是向神父認罪�����;肉身的苦修和禁欲����,若無內(nèi)心的懺悔便毫無用處;靠積累功德贖罪也無益�,只有基督的功德才能有助于赦罪;教會的“功庫”只在于上帝通過取得基督施行救贖恩典的福音�。其因信稱義主張在論綱中并未提出。然而��,論綱已使贖罪券在德意志各地銷路大減��,有些地方已無人購買�。路德此舉得到各階層支持,同時也觸怒了教廷��。

1518年路德寫了《解答》一文(Resolutions)為自己的主張辯解����。路德在文中強調(diào):自己并不是在攻擊大公教會,反而是在肯定了羅馬教會的正統(tǒng)性�����。并表示自己愿意維護教會的權(quán)威而順服教會和教皇�����,也愿聽教皇發(fā)落���。不料卻引起了爭端�。同時指出大公會議的權(quán)威高于教皇���,否定教皇頒布的各種大赦理論����。1518年8月(有些歷史資料是7月)��,教皇命令路德到羅馬接受審判��,路德面臨的很可能是死刑�。撒克遜選侯腓特烈(Frederick)利用自己的權(quán)利使審判改在奧斯堡。1518年10月����,在法庭上路德慷慨陳詞,并拒絕公開承認錯誤�����。

次年7月,親羅馬的神學家約翰?艾克迫使路德在保守勢力較強的萊比錫展開辯論���。辯論中����,由于路德之論據(jù)只有一些唯名論的東西而在艾克的黠問下無詞以對�,因此明確斷言圣經(jīng)權(quán)威至上,可是當艾克引出圣經(jīng)章節(jié)時����, 路德卻指圣經(jīng)是教皇搞出來的假東西,并贊同康斯坦茨公會議所譴責的胡斯的一些觀點���,這就否定了公會議的無誤性�。辯論后��,艾克宣稱他已從路德的言論中取得了譴責路德為異端的依據(jù)���。1520年6月15日由教皇利奧十世簽署發(fā)出《斥馬丁?路德諭》��。該通諭例舉了路德41條“嚴重錯謬”�,包括對告解�����、圣體、絕罰�����、煉獄及教皇權(quán)威等論述���。通諭還限令路德在60天內(nèi)放棄自己的觀點,否則將遭受絕罰的命運�����。

?

在1520年的8—10月�����,路德連續(xù)發(fā)表《關(guān)于教會特權(quán)制的改革致德意志基督教貴族公開信》���、《論教會的巴比倫之囚》和《論基督徒的自由》等文章�����,公開提出教皇無權(quán)干預(yù)世俗政權(quán)����。宣稱教會如果不能自己進行改革����,國家政權(quán)應(yīng)予挽救�����,并將羅馬教會稱為“打著神圣教會與圣彼得的旗幟的����、人間最大的巨賊和強盜”�����。他認為:教皇不是圣經(jīng)的最后解釋人��,信徒人人都可直接與上帝相通而成為祭司����,無需神父作中介。然而又產(chǎn)生了新的問題:當時對圣經(jīng)有多個不同版本的解釋�,路德對此通通打壓, 因此又有抨擊者說他其實是把解釋權(quán)改為由他自己所擁有����。

由于路德堅持自己的觀點��,教皇正式宣布開除路德教籍的通諭�。路德在諸侯和市民的支持下決定公開對抗�,寫了《反對敵基督者的通諭》一文,并于12月10日當眾燒毀教皇通諭及一些教律�。當時���,神圣羅馬帝國皇帝查理五世為了在政治上與法國抗衡�����,希望得到教皇的支持�����,反對路德的改革���。因而在1521年帝國會議上,決定執(zhí)行教皇通諭��,給路德判罪�。但由于與會諸侯的反對和路德本人在被審訊時的強硬態(tài)度���,會議最終決定先放路德離去,然后判罪并下逮捕令���。路德在歸途中��,薩克森選侯腓特烈(Frederick)等人以“攔劫綁架”方式把他送進瓦特堡加以保護�。路德在瓦特堡隱居期間��,致力于圣經(jīng)的德語翻譯�。這時,路德的擁護者已經(jīng)行動起來,宗教改革運動如燎原之火�����,迅猛發(fā)展���。

渴望改革的人們自發(fā)奮起���。但隨著運動的深入,一些權(quán)位較高的貴族害怕運動的發(fā)展會危及其既得利益����,開始動搖�。路德對此亦深具同感���。1522年3月他不顧被通緝的身份����,從瓦特堡返回維登堡��,責備那些行動起來的擁護者“過分了”���。他在八次講道中宣稱:“反對以暴力來改革教會?���!蓖辏恍碜o路德的中小貴族,曾以人道主義詩人胡登和騎士濟金根為首發(fā)動起義�����。當胡登邀請路德與濟金根會見時�����,路德回答說:“我不愿意靠暴力和流血來維護福音����?�!睂τ赥.閔采爾領(lǐng)導的農(nóng)民解放戰(zhàn)爭��,他深惡痛絕����,當他要求農(nóng)民解散被拒絕后���,他于1524年發(fā)表《為反對叛逆的妖精致薩克森諸侯書》�����。次年又發(fā)表《反對殺人越貨的農(nóng)民暴徒》�,號召“無論誰只要力所能及�����,無論是暗地里也好�����,公開地也好,都應(yīng)該把他們戳碎���、扼死����、刺殺���,就象必須打死瘋狗一樣���!”當然, 叫貴族去鎮(zhèn)壓農(nóng)民是不需要路德教的�。

在神學哲學思想方面,路德愈益趨于保守�����。1525年他發(fā)表《論意志的束縛》�����,駁斥曾支持過他的伊拉斯謨卻反而把上帝都包括在內(nèi)�����,此事反過來證明了路德對上帝的不敬, 伊拉斯謨甚至指路德的書是野蠻的書�。他從此便與人文主義分道揚鑣。他又為了圣餐的意義和禮儀問題與U.茨溫利展開激烈爭論���。在1529年馬爾堡會談中���,路德拒絕了各方包括茨溫利提出的內(nèi)部和解,一致對抗羅馬教廷的建議���,終于同瑞士宗教改革派分裂����。

?

影響

首先��,推動了廣大民眾的反封建斗爭��,沉重打擊了天主教會和封建勢力�。在客觀上結(jié)束了天主教內(nèi)部的統(tǒng)一,結(jié)束了羅馬教廷至高無上的統(tǒng)治��,新教與天主教���,東正教已成為廣義基督教中的三大教派�����。在宗教改革的影響下���,歐洲民眾開始強調(diào)個人信仰的獨立�����,解放了自己的思想����,自文藝復(fù)興以來的人文主義得到進一步傳播和發(fā)展��。

其次����,建立了各種不同的新教派。新教團體只是基督教的一個分支而且是最小的分支���。宗教改革運動所帶來的第二個重大結(jié)果是隨之而來的在歐洲廣泛進行的宗教戰(zhàn)爭�����,其中有些是叫人難以相信的血腥戰(zhàn)爭(例如從1618年到1648年的德國三十年戰(zhàn)爭)。結(jié)果是德國死了八百萬人, 從此德國的天主教人數(shù)變?yōu)樯贁?shù),而德國的前身”神圣羅馬帝國沒落�����,二百年后才再組成德意志�����,而進入現(xiàn)代社會更是在二戰(zhàn)之后�����。即使不考慮這些戰(zhàn)爭��,在隨后幾個世紀中的歐洲政治舞臺上�,天主教徒和新教教徒之間的政治斗爭都起著一種主要的作用。

最后����,在西歐文化發(fā)展中還起著一種微妙難言但非常重要的作用。在1517年之前只有一種國教──羅馬天主教����,不信奉國教者就被帶上一頂持異端邪說的帽子,這種氣氛肯定不利于思想獨立�。宗教改革運動以后���,變了兩種教派, 長期斗爭的結(jié)果是天主教在十七世紀的改革���,引入了人文主義的色彩而出現(xiàn)十八世紀法國的自由思想, 而基督教卻在十八世紀沒落而發(fā)動其自己的改革�,結(jié)果產(chǎn)生了宗教思想自由的原則資本主義���。

?

人物評價

路德并不是一位完人�����。傳記作家羅蘭?培登說1546年路德逝世時��,已經(jīng)是一個“脾氣暴躁�����,容易發(fā)怒�,放縱自己�����,有時還有點粗鄙的老人���?�!边@一位由德國東部小城出來的中世紀修士�,最后成為整個基督教會的表征��。那么�,他在今天象征些什么?

首先����,他象征著改教對基督教運動的重要性。改教并不是幾百年前所發(fā)生的一件事�,一舉完成,以致我們可以高枕無憂了���。第二���,教會應(yīng)該完全依靠上帝的話語,路德說:“教會的全部生命和本質(zhì)就是上帝的話語��?!边@話語就是基督耶穌。如果缺少了上帝話語全備而豐富的內(nèi)涵�,教會只不過是一個會所�、一間博物館或是一座音樂廳而已����。第三,一位圣徒就是一個因信靠耶穌基督���,蒙他的恩典�����,得到他拯救的罪人��。教會是圣潔的�����,因為教會的元首基督是圣潔的���。雖然是圣潔的,但這身體中的肢體仍然是罪人�����,不斷需要赦免和領(lǐng)受新的力量�。因此路德希望教會是一個具有包容性的教會���。在那里生病的人可以得醫(yī)治,貧窮的人得飽足����,傷心的人得安慰����,缺乏知識的人得到教導,罪人得蒙拯救����。

幸運的是,這位年邁的反抗者的個人缺點并沒有對他崇高的成就造成任何影響����。他最終不僅改變了基督教,也改變了整個西方文明�,盡管這一切的工作并非僅僅是他一個人做的。路德對歷史做出的最大貢獻不在政治方面��,而是宗教上�����。他就像是一個起點,一道曙光�!從他開始,基督教的信仰的根基開始回到圣經(jīng)當中���,不在是教會的公會議���。他對“人如何得救”、“宗教權(quán)威性何在”��、“何為教會”����、“基督徒生活的真諦是什么”這四個基本問題,給予了鼓舞人心的嶄新答案����。而這些具有深遠意義的答案均是他從圣經(jīng)中所找到的。因此����,他的勇敢,為后世新教的發(fā)展���,以及對圣經(jīng)原則正確闡釋和堅持都起到了十分重要的作用���。直至今日���,新教的任何經(jīng)典描述都必定是這些核心真理的回聲。