諾曼底登陸·百戰(zhàn)經(jīng)典

?

2018-8-28 青野龍吟

?

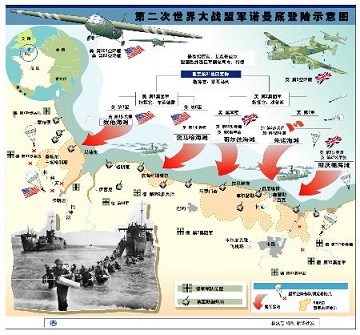

諾曼底登陸:代號(hào)"霸王行動(dòng)"�,是第二次世界大戰(zhàn)中盟軍在歐洲西線戰(zhàn)場(chǎng)發(fā)起的一場(chǎng)大規(guī)模攻勢(shì)。接近三百萬(wàn)士兵渡過(guò)英吉利海峽前往法國(guó)諾曼底��。諾曼底戰(zhàn)役是目前為止世界上最大的一次海上登陸作戰(zhàn)�����,使第二次世界大戰(zhàn)的戰(zhàn)略態(tài)勢(shì)發(fā)生了根本性的變化����。

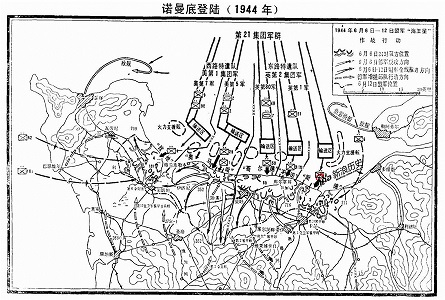

登陸過(guò)程:1944年6月6日早6時(shí)30分����,以英美兩國(guó)軍隊(duì)為主力的盟軍先頭部隊(duì)總計(jì)17.6萬(wàn)人,從英國(guó)跨越英吉利海峽�����,搶灘登陸諾曼底�����,攻下了猶他、奧馬哈���、金灘���、朱諾和劍灘五處海灘;此后,288萬(wàn)盟國(guó)大軍如潮水般涌入法國(guó)�����,勢(shì)如破竹�����,成功開辟了歐洲大陸的第二戰(zhàn)場(chǎng)���。在8月19日渡過(guò)塞納-馬恩省河后結(jié)束��。

霸王行動(dòng)計(jì)劃是在英國(guó)早期入侵法國(guó)作戰(zhàn)計(jì)劃的基礎(chǔ)上制訂的�,前后歷經(jīng)2年多 ����。

1941年9月,英國(guó)聯(lián)合作戰(zhàn)司令部參謀長(zhǎng)蒙巴頓海軍上將�,開始研究在歐洲戰(zhàn)場(chǎng)實(shí)施兩棲登陸并開辟第二戰(zhàn)場(chǎng)的可行性����,同年12月���,美國(guó)參戰(zhàn)后美方正式與英方計(jì)劃人員一起工作����,不久�,英方提出了一個(gè)穿過(guò)英吉利海峽登陸法國(guó)的計(jì)劃草案�����,代號(hào)圍捕����。

1943年1月卡薩布蘭卡會(huì)議后,英國(guó)總參謀部任命摩根中將出任盟軍最高司令���,并授權(quán)他制訂入侵法國(guó)的計(jì)劃����,代號(hào)鐵砧��。

同年12月,美國(guó)陸軍上將艾森豪威爾被任命為盟軍最高司令��,經(jīng)過(guò)激烈的討價(jià)還價(jià)����,艾森豪威爾最終搞定了一個(gè)由英美雙方組成的聯(lián)合委員會(huì),繼續(xù)籌劃穿過(guò)海峽攻擊法國(guó)的作戰(zhàn)��。

為欺騙敵軍��,使他們相信登陸地點(diǎn)是加來(lái)而不是科坦因����,盟軍虛構(gòu)了以多佛為基地的第1集團(tuán)軍群,其編制比蒙哥馬利的第21集團(tuán)軍群還大���,并任命巴頓任該集團(tuán)軍群總司令 �����。為避免進(jìn)攻時(shí)間泄露��,盟軍將這一天定為D日����,從1943年9月以后,霸王行動(dòng)的計(jì)劃文件全部使用海王星(NEPTUNE)替代Overlord�。

1944年2月,英美聯(lián)合參謀長(zhǎng)委員會(huì)批準(zhǔn)了"霸王計(jì)劃大綱和修改后的作戰(zhàn)計(jì)劃���,但是隨之對(duì)登陸艦艇的需求也增加了���,為了確保擁有足夠的登陸艦艇,英美聯(lián)合參謀長(zhǎng)委員會(huì)決定將登陸日期推遲到6月初����,并且將原定同時(shí)在法國(guó)南部的登陸推遲到8月。

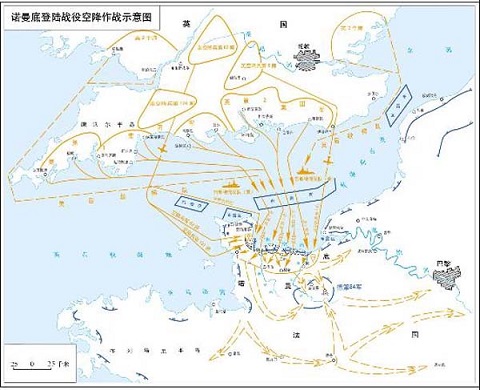

由于登陸日(代號(hào)D日)推遲到6月初���,盟軍統(tǒng)帥部開始確定具體的日期和時(shí)刻,這是一個(gè)復(fù)雜的協(xié)同問(wèn)題�,各軍兵種根據(jù)自己的需要提出不同要求,陸軍要求在高潮上陸�,以減少部隊(duì)暴露在海灘上的時(shí)間;海軍要求在低潮時(shí)上陸,以便盡量減少登陸艇遭到障礙物的破壞;空軍要求有月光����,便于空降部隊(duì)識(shí)別地面目標(biāo),最后經(jīng)認(rèn)真考慮,科學(xué)擬定符合各軍種的方案���,在高潮與低潮間登陸��,由于五個(gè)灘頭的潮汐不盡相同�����,所以規(guī)定五個(gè)不同的登陸時(shí)刻(代號(hào)H時(shí))��,D日則安排在滿月的日子�,空降時(shí)間為凌晨一時(shí)����,符合上述條件的登陸日期,在1944年6月中只有兩組連續(xù)三天的日子���,6月5日至7日����,6月18日至20日�����,最后選用第一組的第一天,即6月5日�����。

橫渡海峽

戰(zhàn)役目的是橫渡英吉利海峽�,在法國(guó)北部奪取一個(gè)戰(zhàn)略性登陸場(chǎng),為開辟歐洲第二戰(zhàn)場(chǎng)最終擊敗德國(guó)創(chuàng)造條件�����。戰(zhàn)役企圖是在諾曼底登陸�����,奪取登陸場(chǎng)���,在登陸的第12天�,把登陸場(chǎng)擴(kuò)展到寬100km���,縱深100km。計(jì)劃在登陸場(chǎng)右翼空降2個(gè)美國(guó)傘兵師��,切斷德軍從瑟堡出發(fā)的增援����,并協(xié)同登陸部隊(duì)奪取"猶他"灘頭�����,在左翼空降1個(gè)英國(guó)傘兵師����,奪取康恩運(yùn)河的渡河點(diǎn)����,然后首批8個(gè)加強(qiáng)營(yíng)在5個(gè)灘頭登陸,建立登陸場(chǎng)�,在鞏固和擴(kuò)大登陸場(chǎng)后,后續(xù)部隊(duì)上岸�,右翼先攻占瑟堡,左翼向康恩河至圣羅一線發(fā)展�,掩護(hù)右翼部隊(duì)的攻擊;第二階段攻占岡城、貝葉�����、伊濟(jì)尼���、卡朗坦����,第三階段攻占布勒塔尼,向塞納河推進(jìn)����,直取巴黎。

1944年1月21日��,艾森豪威爾就在諾?����?寺灭^召開了遠(yuǎn)征軍最高司令部首次會(huì)議�,在會(huì)議上明確了登陸作戰(zhàn)的綱領(lǐng),使這次會(huì)議成為二戰(zhàn)中最重要的軍事會(huì)議盟軍����。

強(qiáng)攻計(jì)劃

1944年6月21日,美軍為保全港口設(shè)施�����,以廣播敦促守軍投降���,遭到德軍拒絕�。于是美軍決定對(duì)瑟堡實(shí)施強(qiáng)攻���。

1944年6月22日���,盟國(guó)空軍進(jìn)行攻擊前的航空火力準(zhǔn)備,出動(dòng)500架次飛機(jī)對(duì)瑟堡實(shí)施密集轟炸����,投彈1100噸。隨后美軍3個(gè)師從南面發(fā)起猛攻��,德軍殊死抵抗���。激戰(zhàn)到1944年6月24日�,施利本已耗盡了所有預(yù)備隊(duì)����,他致電柏林要求空投鐵十字勛章,授予有功人員以激勵(lì)士氣��,仍準(zhǔn)備死守到底���。為盡快攻下瑟堡�,美軍迫切需要海軍提供艦炮火力支援,可惡劣天氣使得艦炮火力支援直到1944年6月25日才開始��。海軍派出3艘戰(zhàn)列艦����,4艘巡洋艦,11艘驅(qū)逐艦組成艦炮支援編隊(duì)支援地面部隊(duì)���,美第7軍軍長(zhǎng)柯林斯中將為避免艦炮誤傷己方部隊(duì)�����,要求軍艦除提供召喚射擊外���,只能對(duì)射擊軍艦的德軍炮火還擊,取消了其他一切遠(yuǎn)距離艦炮射擊�����。海軍軍艦進(jìn)行了長(zhǎng)達(dá)七小時(shí)的艦炮射擊�,極其有效壓制了德軍炮兵火力。在強(qiáng)大的?��?哲娀鹆χг?,美軍第7軍于1944年6月25日黃昏沖入了瑟堡市區(qū)。次日��,施利本和港口海軍司令亨尼克少將一起宣布投降����,但個(gè)別同主力失去聯(lián)絡(luò)的據(jù)點(diǎn)仍負(fù)隅頑抗���,美軍使用坦克和轟炸機(jī)協(xié)同攻擊���,將德軍殘部逐步壓縮到瑟堡最西北端。1944年7月1日最后據(jù)點(diǎn)里德軍被迫投降����。至此,美軍占領(lǐng)整個(gè)科湯坦半島���,在奪取瑟堡和科湯坦半島的戰(zhàn)斗中���,美軍傷亡達(dá)2.5萬(wàn)人,德軍傷亡被俘約3.6萬(wàn)人��。

瑟堡雖被占領(lǐng)�,卻已是一片廢墟���。早在6月7日,也就是盟軍登陸的第二天�����,德軍就預(yù)料到盟軍必將奪取瑟堡����,立即開始有計(jì)劃毀掉瑟堡,碼頭�����、防波堤�����、起重機(jī)等港口設(shè)備都被一一炸毀���,港口水域里遍布水雷�,還用沉船堵塞航道�。美軍的一位工兵專家看了瑟堡的毀壞情況,認(rèn)為是"歷史上最周密、最徹底的破壞��。"盟軍一占領(lǐng)瑟堡就派出大批工兵�����、打撈分隊(duì)�、掃雷艦艇進(jìn)行清除工作��,足足花了三個(gè)星期����,掃除133枚水雷,打撈起20艘沉船��,這才恢復(fù)了瑟堡港口的吞吐能力����。7月16日,盟軍從瑟堡卸下第一艘運(yùn)輸船物資����。7月底,瑟堡日卸貨量已達(dá)8500噸���。到9月日卸貨量又上升到1.7萬(wàn)噸�。再經(jīng)三個(gè)月的努力,使瑟堡的卸載能力僅次于馬賽�����,成為盟軍在歐洲的第二大港���。截至1944年底��,共有2137艘運(yùn)輸船進(jìn)入瑟堡�,總卸貨量達(dá)282.6萬(wàn)噸�����。為反法西斯戰(zhàn)爭(zhēng)的勝利作出巨大貢獻(xiàn)�����。

卡昂作戰(zhàn)

就在美軍攻占瑟堡的同時(shí)�����,蒙哥馬利指揮英軍第2集團(tuán)軍�����,于1944年6月26日以4個(gè)師的兵力發(fā)起代號(hào)為"埃普索姆賽馬場(chǎng)"的作戰(zhàn),猛攻卡昂����。于當(dāng)天中午攻占舍克斯,并繼續(xù)向前推進(jìn)��,但在左右兩翼都受到德軍黨衛(wèi)軍第12裝甲師的堅(jiān)決反擊�,前進(jìn)非常艱難。

1944年6月27日��,英軍經(jīng)一番苦戰(zhàn)�,擊退德軍的反擊��,占領(lǐng)勞良�,先頭部隊(duì)第11裝甲師控制了奧登河上的橋梁。

1944年6月28日��,英軍主力渡過(guò)奧登河����,建立起正面寬3650米,縱深900米的橋頭陣地����。

1944年6月29日���,德軍集中5個(gè)裝甲師發(fā)起反擊,盟軍的空軍乘著天氣晴朗的有利條件大舉出動(dòng)���,對(duì)德軍裝甲部隊(duì)實(shí)施了極其猛烈的轟炸��,瓦解了德軍的攻勢(shì)��。英軍第11裝甲師乘機(jī)占領(lǐng)卡昂西南的戰(zhàn)略要地112高地���。德軍深知112高地的重要價(jià)值,隨即組織多次反撲�����,但均未得手�����。

僵持狀態(tài)

1944年6月30日��,德軍集中所有炮火��,全力炮擊112高地,在猛烈炮擊下�����,英軍難以堅(jiān)守����,只好放棄112高地撤到奧登河岸邊。德軍雖奪回了112高地���。但一直在盟國(guó)空軍的猛烈打擊下�����,無(wú)法集中使用裝甲部隊(duì)����,也就發(fā)揮不出裝甲部隊(duì)巨大的突擊威力�����,一般只能使用200名步兵和15-20輛坦克組成小型戰(zhàn)斗群進(jìn)行短促出擊�,難以取得勝利�����,加上幾天來(lái)坦克損失約100輛,又得不到補(bǔ)充���,隆美爾為確?���?ò?,只好放棄外圍一些陣地,將全部900輛坦克中的700輛部署于卡昂近郊����。盟軍在占領(lǐng)卡盧克機(jī)場(chǎng)后,再無(wú)力推進(jìn)����,雙方陷入對(duì)峙。

1944年6月29日���,隆美爾和龍德施泰特晉見希特勒��,匯報(bào)了當(dāng)前的戰(zhàn)局����。希特勒對(duì)此大為不滿,調(diào)整了德軍西線高層指揮人事�,以克盧格元帥取代龍德施泰特任西線總司令,埃伯巴赫取代馮·施韋彭格指揮西線裝甲部隊(duì)����,并將所部改稱第5坦克集團(tuán)軍,以黨衛(wèi)軍上將豪瑟接替剛剛病故的多爾曼上將任第7集團(tuán)軍司令����。

盟軍反攻

1944年7月1日,盟軍宣布"霸王"登陸作戰(zhàn)中的海軍作戰(zhàn)即"海王"作戰(zhàn)勝利結(jié)束�����。隨即撤銷東�、西特混艦隊(duì)的番號(hào),所屬艦艇一部分被調(diào)往地中海和太平洋����。盟軍又在諾曼地新設(shè)立兩個(gè)海軍基地司令部,一個(gè)在瑟堡��,一個(gè)在朱諾海灘的人工港�����,具體負(fù)責(zé)指揮調(diào)度人員��、物資的運(yùn)輸和卸載����。

到七月初,盟軍已上陸25個(gè)師���,其中13個(gè)美國(guó)師����,11個(gè)英國(guó)師��,1個(gè)加拿大師�,共100萬(wàn)人,56.7萬(wàn)噸物資���,17.2萬(wàn)部車輛��。盟軍仍覺得登陸灘頭太狹窄�����,便繼續(xù)擴(kuò)大登陸場(chǎng)�����。美軍為保障日后能展開大規(guī)模的裝甲部隊(duì)�����,取得有利的進(jìn)攻出發(fā)陣地��,美軍第1集團(tuán)軍在攻占瑟堡后馬不停蹄立即揮師南下����。

1944年7月3日,盟軍集中14個(gè)師的兵力�,向登陸場(chǎng)正面德軍約7個(gè)師發(fā)動(dòng)猛攻。因前進(jìn)的道路上是大片沼澤和諾曼底地區(qū)特有的樹籬地形�,易守難攻,加上天氣不佳空軍也無(wú)法出動(dòng)���,所以進(jìn)展緩慢��,在五天里才前進(jìn)6.4公里�,而傷亡高達(dá)5000人�。接下來(lái)足足經(jīng)七天的浴血奮戰(zhàn)�����,又付出5000人的傷亡才推進(jìn)4.8公里。傷亡如此之大�,主要是前進(jìn)的道路兩側(cè)都是沼澤,只能展開1個(gè)師的兵力��,在遍布地雷�����、障礙物的道路上粉碎德軍的頑抗步步推進(jìn)��。

美軍登陸

1944年7月6日����,直屬盟軍最高司令部指揮的具有極強(qiáng)機(jī)動(dòng)力和突擊力的美軍第3集團(tuán)軍,在驍勇善戰(zhàn)的巴頓率領(lǐng)下��,踏上歐洲大陸�。

1944年7月9日,德軍黨衛(wèi)軍裝甲教導(dǎo)師被調(diào)到維爾河地區(qū)����,抗擊美軍的攻勢(shì),盡管該師全力奮戰(zhàn),仍阻止不了美軍的推進(jìn)��。

1944年7月11日��,西線美軍向諾曼底地區(qū)重要的交通樞紐圣洛發(fā)動(dòng)鉗形攻擊�����,但德軍依托預(yù)先構(gòu)筑的工事拼死抵抗�,美軍的攻擊未能如愿。于是美軍停止攻擊��,整頓部隊(duì)���,補(bǔ)充彈藥�,準(zhǔn)備第二輪進(jìn)攻�。而德軍人員、裝備���、彈藥所剩無(wú)幾�,又得不到補(bǔ)充��,已是山窮水盡�。在美軍隨后發(fā)起的第二輪進(jìn)攻中終于不支����,圣洛于1944年7月18日被美軍攻占���。在圣洛戰(zhàn)斗中德軍在諾曼底地區(qū)重要的前線指揮第84軍軍長(zhǎng)馬克斯中將陣亡。美軍為奪取圣洛也付出了近4萬(wàn)人傷亡的高昂代價(jià)���。隨著圣洛的失守�����,德軍在諾曼底地區(qū)防線被盟軍分割為兩段����,局面更為被動(dòng)不利�。

與此同時(shí),東線的英軍對(duì)卡昂發(fā)動(dòng)第二輪攻勢(shì)���。1944年7月7日�,盟軍出動(dòng)460架次重轟炸機(jī)��,對(duì)德軍陣地進(jìn)行密集轟炸�����,在四十分鐘里投彈達(dá)2500噸。1944年7月8日��,英軍2個(gè)師和加軍1個(gè)師在海軍艦炮火力支援下����,向卡昂實(shí)施向心突擊。不料空軍的猛烈轟炸雖給德軍造成了慘重傷亡��,卻也造成了遍地瓦礫廢墟���,其損壞程度甚至嚴(yán)重影響了己方地面部隊(duì)的推進(jìn)����,因此英軍于1944年7月10日才占領(lǐng)卡昂���。

全面登陸

在隨后的一周里�,盟軍一邊補(bǔ)充兵力物資��,一邊不斷向正面德軍施加壓力�����,使其無(wú)法重新調(diào)整部署。1944年7月18日��,為進(jìn)一步將登陸場(chǎng)擴(kuò)大到奧恩河至迪沃河之間���,英軍繼續(xù)由卡昂向東南推進(jìn)��,為配合英軍的進(jìn)攻��,盟國(guó)空軍實(shí)施了更猛烈的航空火力準(zhǔn)備,共出動(dòng)1700架次重轟炸機(jī)和400架次中轟炸機(jī)�����,投彈達(dá)1.2萬(wàn)噸���,并吸取對(duì)卡昂轟炸的教訓(xùn)����,炸彈都改用瞬發(fā)引信��,以減少對(duì)道路的破壞��。德軍也改變戰(zhàn)術(shù)��,采取縱深梯次防御,大量使用88mm高射炮平射坦克���,并在有利地形不斷組織反沖擊���,使英軍傷亡很大,坦克損失達(dá)150輛����,進(jìn)攻被迫停止。盡管英軍的進(jìn)攻沒(méi)有取得進(jìn)展�,但在整個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)上,盟軍已到達(dá)岡城--考蒙--圣洛--萊索一線�����,形成正面寬150公里�,縱深15-35公里的登陸場(chǎng),建立并鞏固了戰(zhàn)略性質(zhì)的橋頭堡�����,完成了大規(guī)模地面總攻的準(zhǔn)備���,奪得了供大規(guī)模裝甲部隊(duì)展開的進(jìn)攻出發(fā)陣地��,為收復(fù)西歐奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)���。至此����,諾曼底登陸戰(zhàn)役勝利結(jié)束����。

此役,盟軍共傷亡12.2萬(wàn)人�,其中美軍7.3萬(wàn)人。海軍損失1艘戰(zhàn)列艦�,3艘巡洋艦�����,8艘驅(qū)逐艦����,3艘護(hù)衛(wèi)艦和48艘其他艦船。德軍傷亡7.3萬(wàn)人��,被俘4.1萬(wàn)人�����,共損失11.4萬(wàn)人。

戰(zhàn)爭(zhēng)影響:

諾曼底登陸戰(zhàn)役�����,是20世紀(jì)最大的登陸戰(zhàn)役�,也是戰(zhàn)爭(zhēng)史上最有影響的登陸戰(zhàn)役之一。

諾曼底登陸的勝利���,宣告了盟軍在歐洲大陸第二戰(zhàn)場(chǎng)的開辟��,意味著納粹德國(guó)陷入兩面作戰(zhàn)�,減輕了蘇軍的壓力�,協(xié)同蘇軍有力地攻克柏林,迫使法西斯德國(guó)提前無(wú)條件投降���。美軍從而把主力投入太平洋對(duì)日全力作戰(zhàn)�����,加快了第二次世界大戰(zhàn)的結(jié)束��。

美國(guó)史學(xué)家薩姆爾·紐蘭德:"從日軍偷襲珍珠港到巴黎陷落��、從斯大林格勒保衛(wèi)戰(zhàn)到攻克柏林�����,第二次世界大戰(zhàn)中沒(méi)有任何一次戰(zhàn)斗的意義能夠跟諾曼底登陸相媲美��。"

2004年6月6日����,美國(guó)總統(tǒng)布什,英國(guó)首相布萊爾�,法國(guó)總統(tǒng)希拉克以及俄羅斯總統(tǒng)普京參加了紀(jì)念諾曼底登陸勝利60周年慶祝儀式。

艾森豪威爾在諾曼底登陸后說(shuō):"毫無(wú)疑問(wèn)��,諾曼底戰(zhàn)場(chǎng)是戰(zhàn)爭(zhēng)領(lǐng)域所曾出現(xiàn)過(guò)的最大屠宰場(chǎng)之一����,那兒一帶的通道��、公路和田野上��,到處塞滿了毀棄的武器裝備以及人和牲畜的尸體�,甚至要通過(guò)這個(gè)地區(qū)也極為困難。我所見到的那幅景象,只有但丁能夠加以描述���。一口氣走上幾百碼�����,而腳步全是踩在死人和腐爛的尸體上……"

諾曼底簡(jiǎn)介:

諾曼底����,歷史上的是一個(gè)獨(dú)立的公國(guó)��,其疆域包括今天法國(guó)北部塞納河下游����、馬槽鄉(xiāng)直到科唐坦半島。諾曼底還曾是法國(guó)的一個(gè)省����。海峽群島今天屬于英國(guó),從文化和歷史上它們始終是諾曼底的一部分��,但它們從未歸屬于法國(guó)�。

諾曼底有320萬(wàn)居民,平均人口密度為107人每平方公里�����,比法國(guó)全國(guó)平均數(shù)略少一點(diǎn)。上諾曼底的人口密度比較高����,達(dá)145人每平方公里。最重要的城市是魯昂(包括郊區(qū)38.5萬(wàn)人)����,它是上諾曼底的首府和過(guò)去的諾曼底省的省會(huì)。其它重要的城市有勒阿弗爾(24.7萬(wàn)人)�����、下諾曼底的首府卡昂(20萬(wàn)人)和瑟堡-奧克特維爾(約9萬(wàn)人)等����。

諾曼底地區(qū)地處法國(guó)巴黎與海濱之間,公路與鐵路的交通都極為便利�,距離巴黎的大型國(guó)際機(jī)場(chǎng)不到2 個(gè)小時(shí)的行程。諾曼底人擅長(zhǎng)建筑���,因此在諾曼底大區(qū)隨處都可以看見各種風(fēng)格的城堡、教堂及修道院�。

第二次世界大戰(zhàn)簡(jiǎn)介:

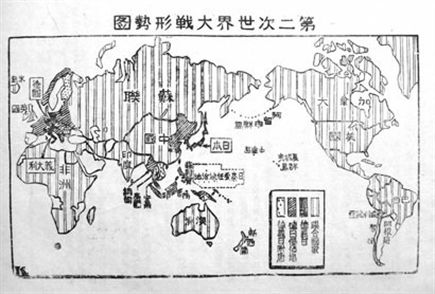

第二次世界大戰(zhàn)(World War II,簡(jiǎn)稱二戰(zhàn),亦可稱世界反法西斯戰(zhàn)爭(zhēng)����,1939年9月1日-1945年9月2日)是以德意志第三帝國(guó)、日本帝國(guó)����、意大利王國(guó)三個(gè)法西斯軸心國(guó)和匈牙利王國(guó)、羅馬尼亞王國(guó)����、保加利亞王國(guó)等仆從國(guó)為一方,以反法西斯同盟和全世界反法西斯力量為另一方進(jìn)行的第二次全球規(guī)模的戰(zhàn)爭(zhēng)�����。

戰(zhàn)爭(zhēng)范圍從歐洲到亞洲����,從大西洋到太平洋,先后有61個(gè)國(guó)家和地區(qū)�����、20億以上的人口被卷入戰(zhàn)爭(zhēng)�,作戰(zhàn)區(qū)域面積約2200萬(wàn)平方千米��。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)����,戰(zhàn)爭(zhēng)中軍民共傷亡9000余萬(wàn)人���,5萬(wàn)多億美元付諸東流�����,是人類歷史上規(guī)模最大的世界戰(zhàn)爭(zhēng)���。

第二次世界大戰(zhàn)最后以美國(guó)、蘇聯(lián)�、英國(guó)、中華民國(guó)等反法西斯國(guó)家和世界人民戰(zhàn)勝法西斯侵略者贏得世界和平與進(jìn)步而告終���。

第二次世界大戰(zhàn)在客觀上推動(dòng)了科學(xué)技術(shù)的發(fā)展���,這次戰(zhàn)爭(zhēng)帶動(dòng)了航空技術(shù)、原子能���、重炮等領(lǐng)域的發(fā)展與進(jìn)步���。