? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?韓流刮了這么久 為何韓國文學直到“金智英”才被關注

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2021-06-18? ?青野龍吟

2021-06-18 來源:全現(xiàn)在

近幾年�����,《82年生的金智英》等一批作品的出版,讓略顯陌生的韓國文學進入國人視野。然而��,過于集中的女性色彩���,也使討論更多指向性別議題而非文學本身。韓國文學的全貌究竟什么樣�?為什么直到今天才被我們關注?

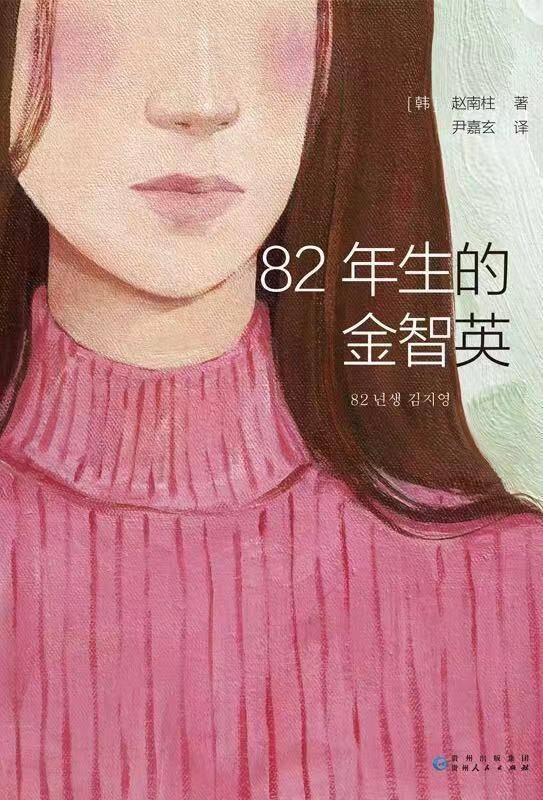

提起韓國文學�����,或許大部分人會立馬想到《82年生的金智英》。這部2019年出版了簡體中文版的韓國小說���,將女性可能遇到的諸多問題��,通過主人公金智英的生活一一展現(xiàn)�。在性別議題愈發(fā)火熱的當下���,迅速成為了暢銷作品��。

?

隨著《82年生的金智英》的成功�����,《給賢南哥的信》《晚安���,高漫妮》《三十歲的反擊》等一批女性主題的韓國作品陸續(xù)在中國翻譯出版,使得國人長期陌生的韓國文學成為一時流行���。但與此同時����,過于集中的女性色彩,也讓討論的中心偏離了韓國文學本身���。對于韓國文學����,我們依然知之甚少��。

因此��,我們有必要從近幾年的出版熱潮和女性話題中跳脫出來��,全面地去看一看韓國文學究竟呈現(xiàn)著怎樣的面貌��,經(jīng)歷過怎樣的發(fā)展過程�,以及為什么直到今天才被中國讀者關注���。

為什么韓國文學直到現(xiàn)在才被我們關注�����?

2019年以來�����,停滯了幾年的韓國文學出版再度出發(fā)����。具美景聚焦跨國婚姻的《我愛勞勞》(人民文學出版社,2019)��,金愛爛關于“失去”的小說集《外面是夏天》(人民文學出版社���,2019)�����,張康明犀利批判韓國現(xiàn)狀的《走出韓國》(華中科技大學出版社��,2019)�,孫元平關注青少年成長的《杏仁》(民主與建設出版社���,2019)��,李滄東如范本一般優(yōu)秀的小說集《燒紙》(武漢大學出版社����,2020)���,崔宰勛的推理小說《七只貓眼》(華中科技大學出版社����,2019),金周榮的科幻小說《時間亡命者》(四川科學技術出版社���,2020)陸續(xù)得以出版���。

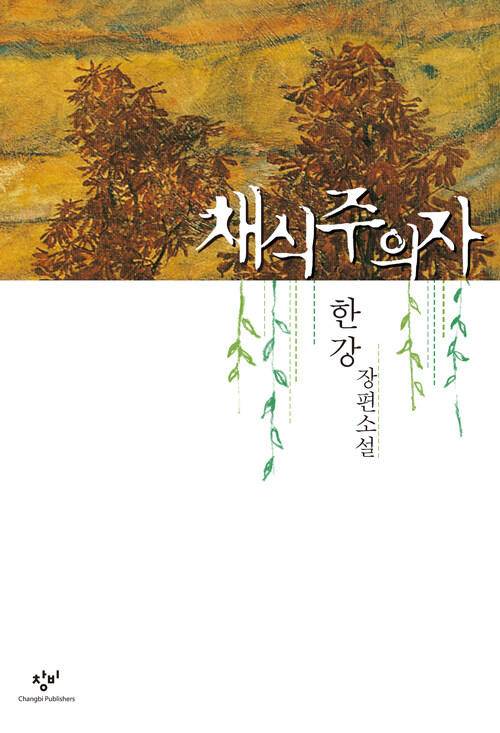

被意外暫停韓國文學產(chǎn)品線的華中科技大學出版社,除上述兩部作品外�,另有林哲佑《百年旅館》(2019年)《離別的山谷》(2019年)、金息《女人們和進化的敵人們》(2019年)和李垠《美術館的老鼠》(2019年)出版��;中信出版集團在孫元平《杏仁》之后�����,又接連出版了趙南柱《她的名字是》(2019年)����、張琉珍《工作的喜與悲》(2020年)��、李喜榮《父母面試》(2020年)����;磨鐵的大魚讀品在《82年生的金智英》之后����,又于2020年出版了孔枝泳的《熔爐》��,2021年推出了申京淑的《請照顧好我媽媽》�����,今年還計劃繼續(xù)推出趙南柱的新作《橘子的滋味》�、國際布克獎得主韓江的三部代表作《素食者》《少年來了》《白》以及韓國文學中堅力量金英夏的《殺人者的記憶法》、關注社會現(xiàn)狀的金琸桓的《我要活下去》……

?

隨著越來越多的韓國作家�����、文學作品被中國讀者了解��,“為什么韓國文學直到現(xiàn)在才被關注”的問題也常常被人提起�����?�;蛟S���,有以下幾點可作參考:

首先�,過去的韓國文學呈現(xiàn)著明顯的“民族書寫”特征,或許不容易引起普世共鳴��。但近幾年的“女性”議題�,卻是整個世界正在關注的問題;而鄰國的“大敘事”反思社會問題和“酷兒”����,又是我們難以大范圍討論的主題,所以我們開始好奇����、關注這個鄰國,以及他們在面對怎樣的社會問題��、又是如何解決的�����。

在作家維度上�����,韓國缺少像日本一樣的明星作家����,早年也沒有名揚海外的國際性作家,直到2004年�,國際版權代理李龜镕才首次將金英夏《我有破壞自己的權利》引入美國市場。2011年��,申京淑《請照顧好我媽媽》再次打進國際����;四年后,韓江《素食者》賣出英文版權��,遂得以于2016年得到國際布克獎���。韓國文學這才正式站上國際獎項舞臺���,得到世界的矚目。

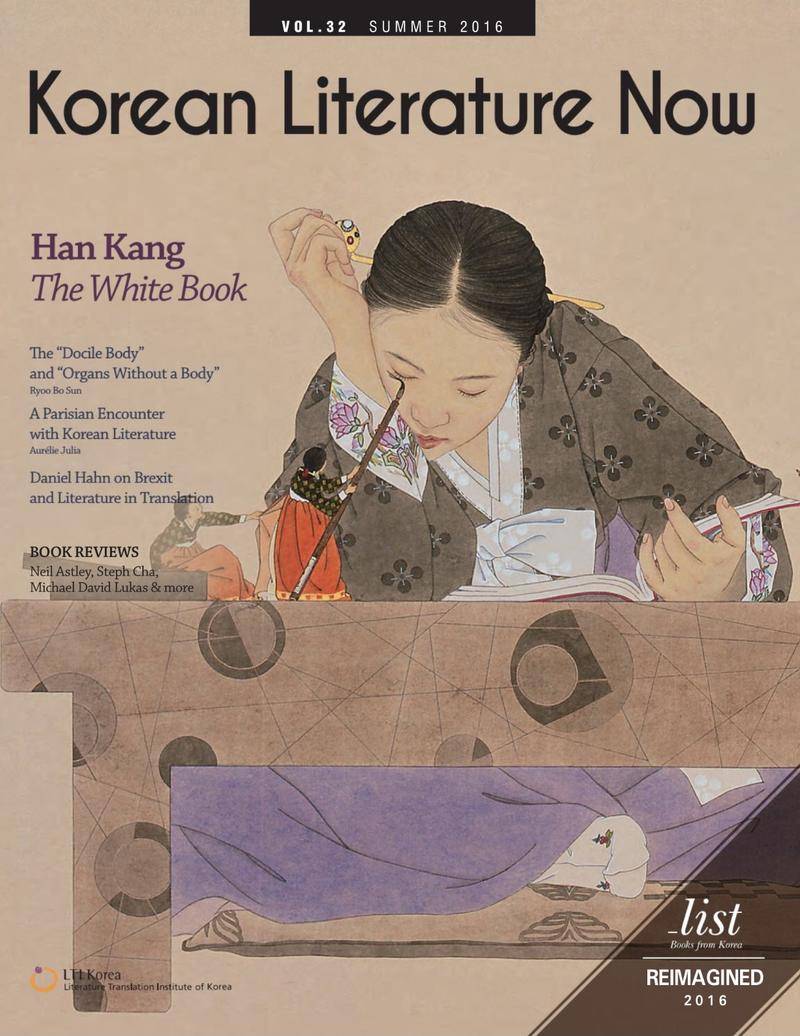

此外����,韓國文學從20世紀80年代開始了世界化的努力。2001年����,韓國政府根據(jù) “文化輸出戰(zhàn)略”成立了“韓國文學翻譯院”���,并將目標定為致力于推廣韓國文學,克服世界出版領域中韓國文學“少數(shù)語言文學”的身份局限����,試圖將自己打造成為國際化的嚴肅文學交流機構。目前�����,翻譯院為圖書的引入��、翻譯���、出版����、營銷等都提供了更積極的支持�����。不過��,在很長一段時間里�,翻譯院一直把重點放在西歐國家的語種上,而對第三世界語種的翻譯出版支持并不顯著�����,這其中就包括中文�����;同時���,雖然官方創(chuàng)辦了《Korean Literature Now》和《Koreana》這樣關于韓國文學�、韓國文化的雜志�,但并未在中國大力推廣,加之韓流偶像強勢�,讀者對文學領域的不了解也就情有可原了。

?

而從中國的角度來看��,我們對亞洲國家的關注���,以往更多地集中在日本身上�。從1896年清政府派出13名官費留學生赴日開始�,日語學習和日文作品翻譯就始終不曾徹底間斷過。對韓語人才的培養(yǎng)和韓國文化的引入�,顯然要遜色得多�����。

20世紀50年代至70年代��,隨著中國社會的穩(wěn)定和文化事業(yè)的全面開展�����,韓國文學有了較為零星的譯介��,但重點關注意識形態(tài)�����;80年代《外國文藝思潮》《世界文學》等雜志的譯介工作�����,有了一些通俗文學的引入�;進入90年代�����,韓國文學譯介沖破了數(shù)十年來的禁止區(qū)域,進入自由發(fā)展階段�,在通俗小說之外�����,以上海譯文出版社����、人民文學出版社、華中科技大學出版社為代表的出版機構也開始翻譯出版純文學作品���;2000年以后����,韓國文學譯介數(shù)量明顯增多��,作家和作品的選擇范圍也越來越廣泛��;而到了2016年后��,受一些因素的影響�,韓國文學的引進出版又遭遇斷崖式下降。

直到近兩年�,與當下現(xiàn)實緊密貼合的《82年生的金智英》被廣泛關注開始,而后通過《燒紙》《外面是夏天》等優(yōu)秀作品才重新讓國內(nèi)讀者看到了韓國文學的力量。

實際上�,從90年代后半期開始,女性主義文化思潮和女性主義文學就在中國文壇越來越受到關注�����,這一思潮也直接影響了韓國文學作品的漢譯����。第一部冠以“韓國”名稱出版的小說集為社會科學文獻出版社于1995年9月推出的沈儀琳、畢淑敏主編的《韓國女作家作品選》����,收錄了10位韓國女作家共18篇小說。這本小說選同時附了兩條注明文字����,其中這一是“獻給聯(lián)合國第四次世界婦女大會 ”。雖然這本書并沒有引起太多關注�����,卻開了重點譯介韓國女性文學的先河��,為其后的韓國文學翻譯作品選擇提供了重要線索��。2007年,人民文學出版社因中韓建交十五周年而推出的“韓國文學叢書”��,也選擇了當時韓國最著名的女作家樸婉緒��、殷熙耕�、申京淑的作品�����。

時至今日����,當年重點譯介韓國女性文學的先河最終成為了一片海洋。

而當韓國女性主義文學成為潮流的時候����,我們也不該忽略韓國文學的其它側面與屬性。遠古的歌謠�����、歷史的車輪���、戰(zhàn)爭的傷痕����、發(fā)展的陰影、新世代的面貌??都是我們尚未觸及的礦藏����。

韓國古典文學:深受中國文化影響

說起韓國文學,首先需要討論的是關于“韓國文學”的定義��。

金英今在《韓國文學簡史》中曾引用趙東一教授等人在《韓國文學論綱》中的概念:“韓國文學是韓國的作家為韓國的讀者用韓國語創(chuàng)作的文學”��,它是“韓國文學”最狹義的概念��,指定了韓國文學最基本的范疇 �。但考慮到韓國的發(fā)展經(jīng)歷了史前時代、新羅時代���、高麗和朝鮮時代�����,“韓國”及“韓國文學”的概念也可以延伸至更久遠的年代�。所以����,史前時期到19世紀末通常被定義為韓國的古典文學時期�,由口傳文學�����、漢文文學和韓文文學共同構成�。

金英今指出,韓國文學和世界其他民族的文學一樣���,是原始時代集體祭祀儀式的產(chǎn)物�;由此發(fā)展而來的口傳文學��,直到文字使用之前一直是韓國文學的存在形式���。口傳文學關注平民�、社會底層人民的生活,表現(xiàn)了民眾的生活經(jīng)驗���、思考和審美����。比如��,歌謠《公無渡河歌》吟唱的是夫妻之間的死別,鄉(xiāng)歌《獻花歌》反映的是人情世態(tài)和民俗風情�,俗謠《思母曲》則表達了對母親的思念。

漢字的輸入�,為韓國文學開拓了漢文文學的領域,漢文文學也由此成為韓國古典文學中占比最大的部分���。其中�,代表人物崔致遠被學術界譽為韓國漢文文學的開山鼻祖����,他在唐朝留學、做官十六年��,寫下了大量漢詩��??上В缃駜H在《桂苑筆耕》和《東文選》等書中保存下少量作品���。

?

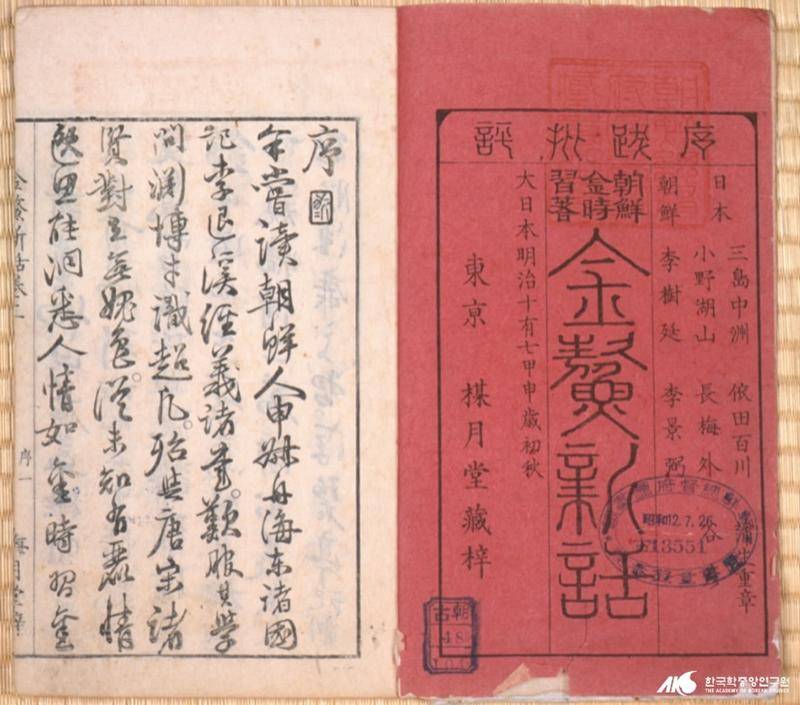

而在漢文小說方面�����,金時習效仿明代《剪燈新話》創(chuàng)作而成的傳奇小說《金鰲新話》是韓國漢文小說的奠基之作����。古典時期的漢文小說,發(fā)展出許多類型����,包括:將社會價值體系和士大夫文人思想假托于動植物和其他事物的“擬人體小說”;以“如夢”和“覺夢”為線索����,在夢中進行討論和詩歌問答等的“夢游錄系列小說”;反映兩班士大夫文人(兩班��,即古代高麗和朝鮮的貴族階級)的社會和人生理想的“夢字類小說”���;以歷史人物為素材的虛構類“軍談小說”;表現(xiàn)男女愛情的“愛情小說”�;等等。

樸趾源《熱河日記》中的《許生傳》《虎叱》��、《放璚閣外傳》中的《兩班傳》《廣文者傳》等漢文小說�����,雖多以“傳”為篇名�,但形式上更接近筆記小說�,開辟了韓國漢文小說的新領域——筆記體漢文小說���。這些作品直面現(xiàn)實和人生�,敢于沖破當時陳腐的觀念和桎梏��,更真切地反映社會生活���,具有濃郁的現(xiàn)實主義色彩���,將漢文小說提升到了一個新高度。

不過��,當時對漢文的學習和使用還僅限于兩班階層���。1446年����,世宗大王頒布“訓民正音”����,結束了沒有本國文字的歷史。雖然士大夫階層因習慣漢文��、鄙視“訓民正音”,而在很長一段時間里都拒絕接受���,但士林儒生和閨中婦女卻欣然使用這種文字來進行創(chuàng)作�,韓文文學開始邁出艱難的第一步���,韓國文學也得到了進一步發(fā)展的可能�����。

隨著“訓民正音”的不斷普及���,加之“壬辰倭亂”(即明朝萬歷年間,朝鮮王朝抗擊日本侵略的戰(zhàn)爭���,作為宗主國的明朝也派兵進行了援助)后民眾自我意識覺醒���,女性讀者群形成并擴大�,韓文文學逐漸發(fā)展繁榮,出現(xiàn)了諸如《洪吉童傳》《九云夢》《春香傳》等重要作品���。

《春香傳》��、《沈清傳》和《興夫傳》并稱為韓國古典文學三大名著 �。這幾部作品均塑造了光彩照人的藝術形象,體現(xiàn)了濃郁的民族特色�,以豐富的表現(xiàn)手法和富有魅力的語言,在文學史上留下了濃墨重彩的印記�����。

例如���,講述藝妓成春香和貴公子李夢龍之間迂回曲折愛情故事的《春香傳》�����,迎合了當時人們的感情需求����。古代韓國人看重禮儀��,男女間風紀嚴肅�����。特別是進入朝鮮王朝以后,高麗詩歌被認為有傷風雅而遭禁止���,文學中描寫男女情愛的作品也銷聲匿跡����。直到實學興起后���,人們才開始重新審視對男女情愛所持的傳統(tǒng)觀念���。同時,《春香傳》不僅是愛情小說�,它以愛情故事為情節(jié)線索,以反對卞學道的斗爭為中心事件����,抨擊了李朝官僚腐朽統(tǒng)治,歌頌人民的反抗斗爭�����。

在文體和語言上�����,《春香傳》具有民間文學的特點——“說唱”結合�����?��!罢f”的部分用散文寫成���,“唱”的部分則用韻文,通過不同的語言塑造了人物各異的內(nèi)心�����。作品還引用了許多民歌�����、童謠�����、成語�、警句、俚語和小故事��,更增強了作品的民族文學特色。

而事實上�����,這三部作品還依然與中國文學有著明顯的關聯(lián)��。小說中不僅出現(xiàn)了大量中國的人名�、地名,多處借用中國歷史典故及古詩名句 ����,還借鑒了諸如雙線結構、借助夢境表現(xiàn)人物心理等創(chuàng)作手法���。同時從主題上看�����,《春香傳》反對禮教�����、《沈清傳》弘揚家庭倫理和孝道美德�����、《興夫傳》倡導報恩酬情���,與中國文學作品的主題思想存在著一定的關聯(lián)性。

由此也可以說明��,無論漢文文學還是韓文文學����,這一時期的韓國文學都深受中國文化影響。

民族書寫:從殖民時代到南北分裂

19世紀80年代開始�����,在日本和西方列強的侵擾下���,朝鮮半島逐步面臨民族危機�;1910年《日韓合并條約》的簽訂�����,則使整個朝鮮半島完全淪為日本的殖民地���。在這樣的情況下���,韓國文學開始出現(xiàn)明顯的“民族書寫”特征�。

李光洙從1917年起在《每日申報》上連載的《無情》�,是韓國第一部近代長篇小說,作品刻畫了代表封建倫理舊時代和文明開化新時代的兩位女性���,并通過男主人公在兩人之間的徘徊�,書寫了面臨轉(zhuǎn)型期的韓國����,在擁抱傳統(tǒng)與邁向現(xiàn)代兩種價值觀之間的沖突。女作家姜敬愛的《人間問題》(1934年)���,描寫了原為農(nóng)民的主角與資本家產(chǎn)生對立后�����,最終不得不成為勞工的過程�����,以此呈現(xiàn)了面對資本主義的入侵��,原先以農(nóng)業(yè)為基礎的農(nóng)村如何逐漸變成以工業(yè)為中心的樣貌�����。除此以外���,玄鎮(zhèn)健的《走運的日子》(1924年)����、李箕永的《故鄉(xiāng)》(1933年)��、樸泰遠的《小說家仇甫氏的一天》(1934年)��、李箱的《翅膀》(1936年)均為該時期的代表作���。

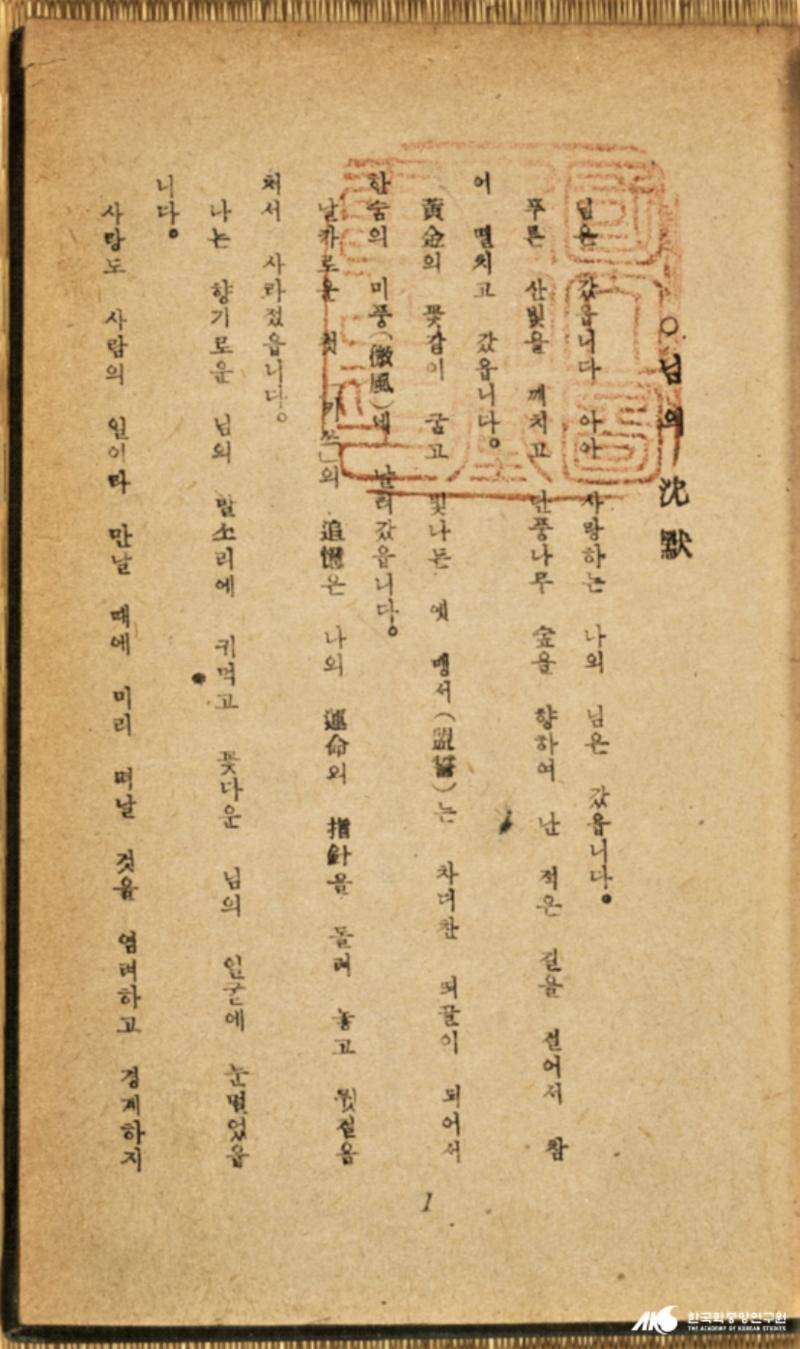

詩歌創(chuàng)作,也呈現(xiàn)出相似的面貌�����。僧侶詩人韓龍云1926年出版詩集《伊人的沉默》���,以“伊人”代表自己的民族和國家�����,開啟了抵抗文學之先驅(qū)����;沈熏的《如若那一天到來》(1930年)表達了對光復的強烈渴望,具有明顯的反日主題���。

?

1945年8月15日�����,朝鮮半島終于擺脫了殖民統(tǒng)治����。但美軍和蘇軍隨即進駐半島����,1946年起三八線南北兩側的通行完全被切斷。從1945年到1948年�,這期間的文學被稱為“解放空間文學”。李泰俊的《解放前后——一個作家的手記》(1946年)便用作家“玄”的手記為基礎�,以紀實的形式記錄了光復前后劇烈變化的社會現(xiàn)狀。

該時期的文壇�����,還出現(xiàn)了“文筆家協(xié)會”和“文學家同盟”兩大陣營,前者強調(diào)文學的自律性����;后者則主張理念性和戰(zhàn)斗性。以詩歌為例�,既有“遠山青云寺,瓦舍古且老�����。山是紫霞山��,春來雪消融”(樸木月《青鹿》)一類強調(diào)藝術性的詩句����,也有“以我們所有人民的名義/為了我們?nèi)嗣窆餐男腋?這是我們多么盼望的啊/啊��,以人民的名字命名的新型國際”(吳章煥《患病的首爾》)等具有鮮明意識形態(tài)的詩句�����。

文壇的意識形態(tài)對立�,或許也是半島歷史進程的側面。隨著1948年大韓民國和朝鮮民主主義人民共和國的先后成立���,半島陷入了延續(xù)至今的南北隔絕狀態(tài)�����,兩邊的文學也開始呈現(xiàn)出愈發(fā)相異的面相�����。也是從這里開始����,今天我們所稱的韓國文學,一般僅指向大韓民國的文學����。

1950年,朝鮮戰(zhàn)爭爆發(fā)���。這場戰(zhàn)爭對韓國人的行為模式�����、思維方式��、價值觀乃至韓國社會的發(fā)展方向都產(chǎn)生了極為深刻的影響�,戰(zhàn)爭的創(chuàng)傷也由此成為了韓國文學的重要主題,并且至今仍不斷被演繹���。

親歷過戰(zhàn)爭的作家的戰(zhàn)后第一代和第二代作家(第一代是指光復后開始發(fā)表作品的作家����,第二代是指1960年代開始發(fā)表作品的作家)����,通過作品再現(xiàn)了戰(zhàn)爭的殘酷體驗,比如孫昌涉《下雨天》(1953年)以下著雨的釜山為背景����,描寫了遠離北方故鄉(xiāng)、來到南方避難的東旭兄妹的慘淡生活��。作品精準地捕捉了朝鮮戰(zhàn)爭之后�����,韓國社會中的人們因戰(zhàn)爭后遺癥所產(chǎn)生的陰郁心理和虛無意識�,因而被選為韓國戰(zhàn)后文學的代表作品���。

崔仁勛則在《廣場》(1960年)中從新的角度重新審視了這一戰(zhàn)爭�����。對南北體制皆幻滅的男主角企圖到第三國重新展開人生�����,但他最終意識到無論是南北哪一邊的主義都只是一個從外部引進的名義上的意識形態(tài)�����,而不是根據(jù)社會內(nèi)部必然要求而誕生的意識形態(tài)�,于是他選擇了自殺。作品意在指出彼此相通才能成為人類理想的社會��,通過對南北分裂和意識形態(tài)對立的直接探討�,崔仁勛表達了自己對南北統(tǒng)一的期望。

到了以李清俊���、金周榮����、金源一為代表的第三代作家�����,他們具有少時的戰(zhàn)爭記憶,也在與父輩的相處中意識到戰(zhàn)爭的創(chuàng)傷��。這些作家刻畫了內(nèi)心深處隱藏幼年精神創(chuàng)傷的主人公�,或是因戰(zhàn)爭逝去父親的家庭中的少年家長,或通過戰(zhàn)爭的創(chuàng)傷揭示國土分裂的傷痕……他們雖然沒有直接經(jīng)歷戰(zhàn)爭����,但用文字寫下了戰(zhàn)爭的痕跡和對生活的影響。

?

如何治愈戰(zhàn)爭的創(chuàng)傷��、如何理解戰(zhàn)爭和分裂����,是這段歷史留給韓國作家的課題。黃皙暎通過《客人》指出���,應當傾聽那些冤魂的故事�。1970年后出生的新時代作家�����,也以不同以往的視角繼續(xù)討論這分裂���,比如李應俊《國家的私生活》描繪了南北統(tǒng)一后依然充斥著犯罪與暴力的未來����,具有讓人重新審視當下與統(tǒng)一的意義��。

韓國現(xiàn)代文學:從苦悶的現(xiàn)實到繁瑣的世俗

1960年4月����,由韓國勞工和學生領導的人民起義,推翻了李承晚統(tǒng)治之下獨裁的韓國第一共和國���,史稱“四一九革命”���。

“四一九”一代,通過革命獲得自由民主正義���,相信自己可以左右自己的命運�����。作為光復后第一批學習韓文��、使用韓文進行思維和表達的一代人���,對于他們而言�,語言已不再是單純的工具��,而是成為表達自己意識與憧憬的“傳聲板”���。

因此��,當1964年金承鈺的作品《霧津紀行》推出時��,韓國文學也便開始走出20世紀50年代戰(zhàn)后文學的局限�����,迎來了“感性的革命”���。金的作品以細膩的意識流呈現(xiàn)了主角的內(nèi)心,通過感性極強的語言�,從身體感覺的層次上幫助韓國人確認了自我。

這一時期的詩歌����,也出現(xiàn)了強調(diào)生命感覺的傾向,就像千祥炳的詩句“在生活的歌����,美麗的歌,愛情的歌���,正當歌唱的時候����,我是一只停留在溪邊樹枝上的小鳥”一樣�,拋卻世俗生活的繁瑣,無拘無束地如鳥般飛翔�����。

20世紀60年代以來�,韓國政府實行“出口主導型”的開發(fā)經(jīng)濟戰(zhàn)略,推動了經(jīng)濟飛速發(fā)展�����。短短二十多年時間�����,韓國由世界上最貧窮落后的國家之一���,一躍成為“亞洲四小龍”之一��。面對極速工業(yè)化�、產(chǎn)業(yè)化過程中被壓縮的個體與鄉(xiāng)土,韓國文學也更注重于正視人類的生活欲望和經(jīng)濟高速發(fā)展中的社會問題���。如崔仁浩的《他人的房間》(1973年)就以象征手法表達人性喪失的危機和疏離問題�;黃皙暎的《去森浦的路》(1973年)展現(xiàn)了極速產(chǎn)業(yè)化和都市化的過程中��,故土與人的變化�;方賢石的《黎明出征》(1989年)則關注到資本壓榨下的勞工問題。

為了更好地表現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化社會的復雜沖突和內(nèi)在意識����,韓國的劇作家們也大膽探索新的創(chuàng)作手法,以諷刺劇�����、敘事劇���、存在主義戲劇等方式展現(xiàn)人的困境����。比如李根三的《稿紙》,以敘事劇的方式�����,描寫了為家庭入不敷出現(xiàn)狀而忙于翻譯稿件的教授的拮據(jù)生活和郁悶內(nèi)心�����,其中的監(jiān)督官則代表著現(xiàn)實中的壓抑氛圍����。

?

1987年�����,全國性的抗議運動“六月抗爭”爆發(fā)��,韓國的軍事獨裁時代宣告結束���,進而迎來了民主主義和文化多元的新時代���。在這樣的背景下,韓國現(xiàn)代文學的主要特點,即政治啟蒙的要求逐漸弱化�����,文學需要重新思考存在的價值�����。從20世紀90年代開始�,與私人生活、文化生活相關的新主題開始嶄露頭角��,對內(nèi)心的認識����、對都市日常生活的探索、大眾文化的對接���、女性主義�、網(wǎng)絡等進入韓國文學���。

在這當中�����,《地球英雄傳說》(樸玟奎)���、《AOI Garden》(片惠英)的“幻想”���、《猜謎秀》(金英夏)、《樂器圖書館》(金重赫)的大眾文化����、《風琴聲響起的地方》(申京淑)的“情感”��、《老爸���,快跑》(金愛爛)的“日?����!?��、《少年莞得》(金呂玲)的“貧窮”等都足以令人印象深刻。

其中�,金英夏的出現(xiàn),可以說是韓國文壇里程碑的大事�。他曾讓韓國文壇刮起“金英夏旋風”——2004年繼“黃順元文學獎”和“怡山文學獎”之后,又摘走了與“李箱文學獎”和“現(xiàn)代文學獎”并稱為韓國三大文學獎的“東仁文學獎”。作家黃皙暎曾說����,金英夏是韓國新文學的代表人物。其代表作《猜謎秀》��,更是當時韓國社會的生動寫照�����,也用“網(wǎng)絡”連接了韓國的彼時和我們的此時��。

用金英夏自己的話說��,《猜謎秀》是網(wǎng)絡時代的成長故事和戀愛小說�����。主人公在選擇考試院房間的時候��,選擇了有網(wǎng)絡但沒有窗戶的房間——因為網(wǎng)絡就相當于新的窗戶����,他通過網(wǎng)絡的猜謎秀游戲與人交往,并參加線下比賽��。在《1Q84》中,村上春樹通過兩個月亮的異世界創(chuàng)造了主人公的相遇�����,我們可以通過月亮的數(shù)目判斷世界的真假�,但在金英夏的《猜謎秀》中我們很難界定網(wǎng)絡與現(xiàn)實的真假——主人公們看似在網(wǎng)絡世界獲得溫暖與真心,卻在線下比賽中來到冰冷而陌生的未來感建筑中��,似乎網(wǎng)絡世界才是此刻可以觸摸的“真實”�,現(xiàn)實卻成為科幻感的夢境。網(wǎng)絡與現(xiàn)實模糊之后�,人的關系也變得更加曖昧,這不正是我們依然在經(jīng)歷的現(xiàn)實嗎��?

?

對中國讀者來說�����,這一時期最熟悉的作家����,或許還是金愛爛��?!独习?,快跑》(上海文藝出版社����,2012)、《噙滿口水》(上海文藝出版社�,2014)、《我的忐忑人生》(上海文藝出版社�,2014)、《你的夏天還好嗎》(2017����,人民文學出版社)、《外面是夏天》(人民文學出版社����,2019)幾部作品的簡體中文版,讓國內(nèi)越來越多的人知道了這個有點“奇怪”的名字�����。

1980年出生的金愛爛曾說過:“以前的作家關心的是天空�����,我可能關心的是這個國家的天花板���,我寫便利店�,寫我住的極小的房子、極小的考試院��,屬于我的�、我們時代的不那么宏大的故事?���!?/span>

《老爸,快跑》收錄了金愛爛的9個短篇����。其中,處女作《不敲門的家》以第一人稱講述了一個來自鄉(xiāng)下的女大學生的故事:“我”與另外五個二十歲出頭的女孩住在考試院同一層�����,雖然彼此未曾見過���,卻對彼此的習慣、喜好以及是否有伴侶都非常了解��。鑒于私生活被如此無情地暴露在彼此面前����,我們覺得不照面才是禮貌����。當一個瘋狂大吼大叫的男人半夜踢門時����,我們就會蜷縮在各自的房間里,因為對陌生人的共同的恐懼而連接在一起���。當“我”為了找出偷鞋和內(nèi)衣的嫌疑犯而偷偷溜進其他人的房間時�����,才驚恐地發(fā)現(xiàn)�����,我們彼此的房間是多么地相似��。而在《我去便利店中》���,作為“社恐”的“我”,拒絕與便利店店員對話����,卻還是會在常常光顧之后以為店員會記得自己�。當“我”以為購買的日常用品足夠有辨識性�,得到的卻是店員“這些東西是大家都會買”的答復。

在當下中國���,大城市越來越普遍的合租�、裝修得幾乎一樣的房源�����,難道不是和“我”們住的考試院中的房間相似嗎����?而如今越來越多的便利店,在帶來方便的同時���,也抹去了曾經(jīng)學校門口小賣部的人情味��,當商品被凸顯,購買者似乎只剩下模糊的側影��,不也就是店員給“我”的答復嗎�����?

重大歷史事件過去之后,一些不那么宏大的元素進入了韓國文學中�����,作家精準地用故事寫下社會現(xiàn)狀���。而當我們也步入韓國曾經(jīng)歷的發(fā)展階段時���,金英夏、金愛爛的文字便好似訴說著我們自己的苦惱�����,文學也正是在這里超越了國界與時間��。

重尋逝去的批判精神:直面國族與生活的悲喜

2014年����,“世越號”客輪在韓國全羅南道珍島郡觀梅島西南方向約3公里的海上沉沒。在事故原因的調(diào)查過程中���,韓國社會的各種問題也被一一暴露����,文學界由此也產(chǎn)生了反思。作家金琸桓在采訪了“世越號”事件罹難者家屬��、生還學生����、義警、政府官員及醫(yī)師等事件相關人物后�,寫下了認為是“世越號文學”開端的兩部小說:《謊言》和《那些美好的人啊》。他曾說過:“我一直堅信文學應該站在窮苦�、弱勢和受傷害的人這邊。不僅文學��,社會共同體也是如此���,屬于共同體的我們�,每一個人都應該這樣�。”

?

除了直面沉船事件���,在這場悲劇之后��,韓國人和韓國文學也開始重新思考如何找回逝去已久的批判精神����,進而再度對國家和民族議題產(chǎn)生關注�����,討論如何解決當下的矛盾����。

金息的《最后一人》(2016年),以被正式登記為慰安婦最后一人的金學順奶奶的經(jīng)歷為藍本�,相當寫實地記錄了慰安婦的故事;其另一部作品《L 的運動鞋》(2016年)則以1987年六月民主抗爭為背景�����,集中描寫了街頭示威時脫落在現(xiàn)場的一雙運動鞋后來被復原的過程����,讓讀者意識到復原過程就像是延長了當時的民主抗爭精神。國際布克獎得主韓江的《少年來了》(漫游者文化�����,2018)以光州事件為背景,探討當事者心理動機�����,呈現(xiàn)出事件的殘忍����、幸存者的無力與愧疚,人類內(nèi)心的黑暗與暴力���,以及良心與希望����;值得關注的是����,時隔五年,韓江預計在今年將推出以濟州島“四?三事件”為背景的最新長篇���。

2009年�����,韓國藝人張紫妍自殺�,遺書曝光了演藝圈“陪睡”內(nèi)幕;2011年后����,韓國娛樂圈不斷爆出性丑聞;2016年�����,首爾發(fā)生江南站隨機殺害女性案件�����;2017年����,全球性的#MeToo運動登陸韓國��;2019年��,“勝利門”事件曝光�;2020年,“N號房”事件震驚世界……不斷爆出的新聞���,讓性別問題成為了焦點性的時代議題���,“女性”也逐漸成為韓國文學的關鍵詞:趙南柱的《82年生的金智英》���,用翔實的數(shù)據(jù)和樸實的文筆,刻畫普通女性自小到求學�����、工作���、婚育可能遇到的各種問題��;崔恩榮的《祥子的微笑》《對我無害之人》��,構建了女性為主體的敘事�����;姜禾吉的《飲?��!罚P注儒教社會中性別不平等��;《給賢南哥的信》���,集合了七位女性作家對女性的思考���;鄭世朗則將科幻與性別議題進行融合……

正如韓國民音社編輯樸惠真指出:“提高人們對性別的敏感度����,而不是激發(fā)性別矛盾的作品持續(xù)涌現(xiàn)�����。這些作品不斷提高��,我們對這一問題的認識也不斷加深�����。也許‘時代精神’這個字眼太冠冕堂皇��,但最近以女性為中心的作品為我們帶來非常細膩的感受�����。希望有更多的人���,能正視這些作品的力量�����?!?/span>

?

在這里���,需要特別指出的是��,雖然近年來韓國文學呈現(xiàn)出明顯的“女性/性別”書寫特征����,但其對“性別”的關注�����、女性作家的強勢卻并不僅僅方才出現(xiàn)��。吳貞姬在60年代便通過《玩具店的女人》嘗試顛覆母性信仰��,樸婉緒在80年代開始關注性別議題���,90年代也有尹熙耕關注女性的自我認同問題�����;而從1992年到2015年的 “李箱文學獎 ”�����,共評選過24位獲獎作家�����,其中女性作家 16人�����,占66.7%�,足見女性作家的力量�����。

除“女性”之外�,“酷兒”也相當引人矚目。如崔恩榮《那個夏天》���、樸相映《大都市戀愛法》�����、金篷坤《夏天���,速度》等���,讓讀者意識到過去未曾了解的酷兒群體并不是怪物,他們和我們一樣��,當剝?nèi)バ詣e�,露出的依舊是“人”的苦惱。

走近他們����,閱讀他們,才有可能理解他們����。金惠珍的《關于女兒》,就是這樣一個關于“理解”的故事�����。小說的主人公是一位媽媽�����,她在女兒出生后放棄工作,后來在醫(yī)院里當陪護�����。女兒一直積極參與社會運動�,同時有同性戀人。女兒參與社會運動的原因�����,是同事因同性戀身份而被解雇�。因為她知道“要求這些孩子保持緘默地活著,放逐到社會的邊緣��,想到女兒會被這樣對待��,我很心碎�。我的女兒喜歡女人�,明明和這世界一點關系也沒有”,所以她說:“我不曉得我能不能理解你們�����,在我有生之年會不會有那一天?!?/span>

這個“理解”,是她可以理解“女兒喜歡女兒��,跟這個世界沒有關系”���,但基于這個世界對少數(shù)群體的傷害���,她不希望自己理解這份愛,希望女兒能更平凡更安全的生活����;而有生之年能不能理解,是要靠整個世界的變革��,整個世界變得更好�����,這樣的理解才有意義��。這個“理解”���,也是從一個人的理解����,擴大到更多人的理解,讓少數(shù)群體能夠更好地生活�����,而不是作為少數(shù)群體存在��。

這份對“理解”的追求��,或許正是重寫“大敘事”�����、書寫“女性”以及“酷兒”的基礎,因為這些關鍵詞直接承載著社會弱者或少數(shù)者的聲音,它們創(chuàng)造了韓國文學的全新文學景象����。

樸婉緒:一個串聯(lián)韓國現(xiàn)當代文學的作家

對于韓國現(xiàn)當代文學的發(fā)展脈絡而言��,1931年出生的女作家樸婉緒�,似乎可以作為一個完整的體現(xiàn)�。

從四十歲步入文壇開始�,樸婉緒始終筆耕不輟。從她的文本中,我們既可以了解日據(jù)時期普通民眾對創(chuàng)氏改名的態(tài)度�����,也可以重返光復后的駐韓美軍基地�����,目睹朝鮮戰(zhàn)爭對家庭空間的破壞以及國際交流加深后移民活動的展開����,還可以看到中產(chǎn)階級的個體生活與無力的女性現(xiàn)實??

?

處女作《裸木》和之后的《那年冬天很暖和》《媽媽的木樁》等,著力刻畫因戰(zhàn)爭而離別的家庭�,從小我、個體的經(jīng)歷書寫時代大背景�,通過人與人之間的關系再現(xiàn)戰(zhàn)爭的痕跡。在《裸木》中����,母親無法忍受喪子之痛,失去生活的欲望����,成為了空殼;于是��,家庭的空缺與重擔由女兒代為承擔,在一定程度上反映了韓國戰(zhàn)后的普遍壓抑感�。此外,女兒的積極�����,母親的消極���,兩者的矛盾也揭露了戰(zhàn)爭對物質(zhì)和精神雙重傷害����,以及對傷痛難以真正釋懷��。

自傳性作品《那么多草葉都被誰吃了��?》��,記錄了樸婉緒在鄉(xiāng)村的童年和少年時期在漢城(首爾)的求學經(jīng)歷���。在歷史大背景中����,這一階段正是日據(jù)時期����。她在故事結尾透露了寫作的緣由:“只有我一個人看到這片景象�,這似乎在暗示著什么�。我們走到這步田地����,又有多少孽緣雪上加霜!是啊�����,既然只有我一個人看到����,那么我就有為之作證的義務。這是對可憎的孽緣最好的復仇��。我要作證的何止是這廣漠的空虛啊��,還有自己被視為害蟲的那段時間也要大白于天下�。只有這樣,我才能證明我不是害蟲���。那是一種遐想��,我想著有朝一日我要寫出文章來��,是那遐想為我驅(qū)散了恐懼���?����!?/span>

隨著產(chǎn)業(yè)化進程����,她開始書寫中產(chǎn)階級�,關注個體生活。在《相似的公寓》中�����,一樣大小的公寓里的一樣的家具和一樣的裝飾�����,暗示著人們一樣的物欲追求���;在《蹣跚的午后》中����,貪財圖色的婚姻最終走向灰暗的結局;在《孤獨的你》中���,她又聚焦老年人的生活和喜怒哀樂����,以平實�����、娓娓道來的筆觸帶讀者進入另一個“真實”的內(nèi)心世界�����。這些作品與更大的社會問題相關���,是韓國社會在1960、1970年代工業(yè)化發(fā)展的縮影�����。

之后����,她逐漸從戰(zhàn)爭和工業(yè)化進程影響下的書寫過渡到女性問題��。如今成為韓國文學關鍵詞的“女性”�,在1980年代就已進入她的視線����,相關代表作包括《夢中的育嬰器》《生之日的開始》等。在《夢中的育嬰器》中�����,通過為了生育男嬰而被迫墮胎(女嬰)的女性視角����,批判了將女性作為男性后代孵化器的男權社會;在《未忘》中���,她刻畫了一位世紀之交的女商人的一生����。甚至早在《裸木》中�����,她就通過樸壽根的畫作思考了女性的存在。

樸婉緒曾說:“書這種東西就算是被放在了舊書店��,也有可能在某個時候再次引起人們的關注�����。所以我寫作的時候�����,總是想著要忠實而立體地為一個時代作證���。”而她一生的文學創(chuàng)作正為這段話做了完美的注腳�。