? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?學識、見識�����、膽識:陳寅恪的三重境界

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2022-04-04? ?青野龍吟

2022-04-04 來源:阿威觀察

沒文化的人篤信神祇��,有文化的人敬畏權威����。20世紀�,人們普遍陷溺于對政治權威的迷信����,但思想啟蒙運動之后的中國知識界���,今天的迷信對象是學術權威�。

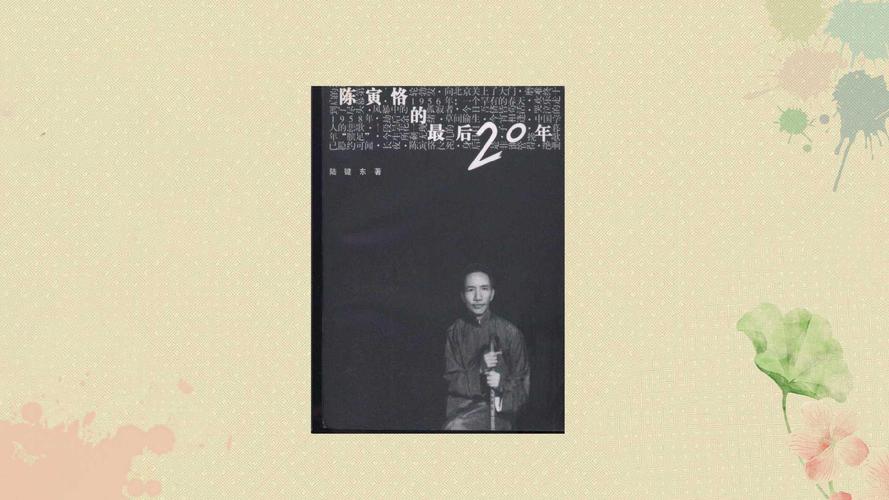

曾經(jīng)的一部《陳寅恪的最后二十年》��,曾連續(xù)數(shù)月穩(wěn)居北大風入松書店暢銷書排行榜榜首�����,如今北大文科學生沒有讀過這部書的怕是不多�����。毫無疑問����,在九十年代的國學熱中,得分最高的就要算是陳寅恪了�����。

?

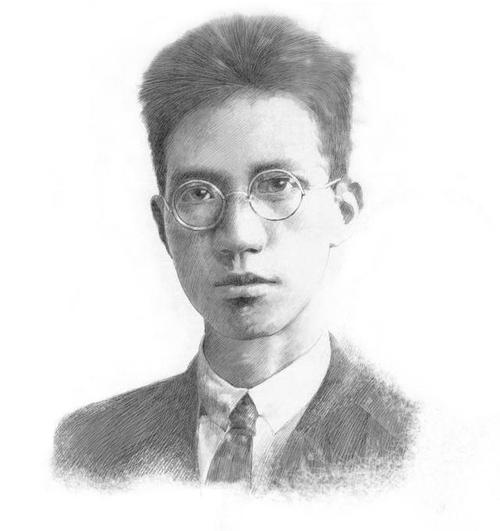

陳寅恪崇高的學術地位無可否認����。二十世紀有五位歷史學家堪稱第一流的史學大師,這就是陳寅恪�����、陳垣����、錢穆、顧頡剛����。陳寅恪何以會卓爾不群���,出其類而拔其萃?

周一良先生總結了四條:非凡的天資�;深厚的學養(yǎng);良好的訓練�;充分的投入。成功=1%的天賦+99%的汗水�����,這個公式對陳寅恪來說肯定是不適用的��。人們普遍認為�,天賦是成就陳寅恪的極重要的因素�����,單是他那驚人的記憶力����,就讓人不得不服。

在他中年失明之后���,僅僅靠著助手的幫助��,能夠繼續(xù)從事研究和著述���,這里不只是一個毅力的問題�,記憶力的頑強至關重要���。除了天賦超凡�,陳寅恪學問的淵博尤其可觀�����。

當年吳世昌與唐蘭縱論天下飽學之士��,曾出大言云:“當今學者稱得上博極群書者��,一個梁任公��,一個陳寅恪���,一個你����,一個我?��!币痪乓痪拍?,吳宓在哈佛初識陳寅恪��,就向朋友宣稱:“合中西新舊各種學問而統(tǒng)論之�,吾必以寅恪為全中國最博學之人?����!?/span>

?

傅斯年也說過陳寅恪“在漢學上的素養(yǎng)不下錢曉徵(大昕)”的話�����。錢曉徵何許人也�?滿清一代三百年���,學問家之淵博����,當首推錢氏���。而漢學之外��,陳寅恪更有豐厚的西學素養(yǎng)�。

過去人們盛傳陳寅恪懂十幾種甚至二十幾種中外文字��,看來并非夸張之辭���,從他留學德國期間留下的部分筆記本來看��,就涉及藏文�、蒙文、突厥文�����、回鶻文���、吐火羅文��、西夏文�����、滿文��、朝鮮文��、佉盧文����、梵文���、巴利文、印地文��、俄文、古波斯文����、希伯來文、東土耳其文等十六種文字�,難怪季羨林先生用了“泛濫無涯”四個字來形容他的治學范圍。

勿庸懷疑的是���,陳寅恪的學問遠比我們從他留下來的著作中所看到的東西要多得多�,吾輩其生也晚����,無緣親聆其教誨,自然難以窺其堂奧��。陳寅恪的弟子們就不同了���,他們的感受要深切得多�����。

據(jù)周一良先生回憶說���,三十年代����,他在北大�、清華、燕京三所大學聽過好些名家的課���,當時的想法是��,別的先生學問固然很大���,但自己將來或許也能達到他們那種境界,而陳寅恪的學問則深不可測����,高不可攀,簡直讓人不可企及�����。這種感受應該是很真實的�����。

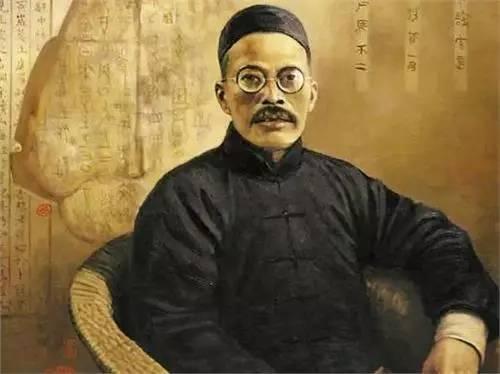

評騭陳寅恪�,不能不涉及他的為人。大師有兩種����,一種是學問和人格都可以為人模范的;另一種呢�,作為學者是巨人,作為人是侏儒���。陳寅恪屬于前一類�。

人們最看重的���,當然首先是他的特立獨行的精神�����。陳寅恪在《王觀堂先生紀念碑銘》中曾經(jīng)這樣推許王國維:“來世不可知也����。先生之著述��,或有時而不章�;先生之學說,或有時而可商��;惟此獨立之精神,自由之思想�,歷千萬祀,與天壤而同久�,共三光而永光?!边@段話也可以用來表彰陳寅恪。

陳寅恪的一生以“貶斥勢利��,尊崇氣節(jié)”相標榜�,經(jīng)歷了百年來的世事紛擾,這種操守顯得格外的難能可貴�。對于今天的中國知識界來說,陳寅恪的人格魅力顯然更甚于知識魅力���,這也可以部分解釋陳寅恪迷信產(chǎn)生的社會背景����。不能排除這樣一種可能性:人們對陳寅恪的盡力揄揚�����,實際上包含著對某些學者的譴責意味����,在大陸學界更是如此��。

?

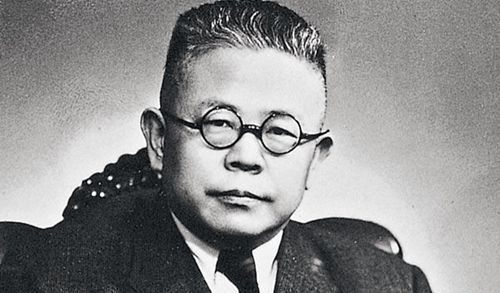

陳寅恪一生始終不接受馬克思主義��,這是眾所周知的事實����。一九五三年��,當郭沫若請他出任科學院歷史二所所長時���,他甚至公然提出歷史二所不學馬列�����,并要求毛公或劉公給一親筆批示�����。

由于這種原因�����,對陳寅恪的評價自然就比較棘手了��。在一九八八年舉行的紀念陳寅恪教授國際學術討論會上���,許多學者都表達了一個類似的意思�����,說陳寅恪雖不承認自己是馬克思主義者�,但他的治學之道具有樸素的唯物主義和樸素的辯證法����,因此“與馬克思主義有相通之處”。

這種評價充滿了學者的睿智��,不過它反映的完全是一種政治思維定式,就像把知識分子算作工人階級的一部分���,就似乎是替讀書人正了名分一樣��。陳寅恪地下有知�����,一定會覺得啼笑皆非。拿政治眼光去打量陳寅恪�����,往往不免于穿鑿附會��。

俗語云“名師出高徒”���,此話仔細推敲起來有很多問題���。有人把它修正為“嚴師出高徒,高徒出名師”����。

這后半句話可以用來解釋今日陳寅恪之熱鬧和王國維之寂寥。作為中國近代史學開創(chuàng)者的王國維,在二十世紀學術史上的份量絕對不在陳寅恪之下��,然而今天的實際情形是�,陳寅恪的聲譽遠在王國維之上。

看看《中國大百科全書?中國歷史卷》的詞條長度就一目了然了�����,在所有歷史學家中��,“陳寅恪”一條是最長的��,而“王國維”一條的字數(shù)竟不到前者的四分之一���。這種偏向頗耐人尋味�。

?

王國維之所以受到如此冷落��,一個重要的原因就是沒有弟子為他捧場,他一生中只是在清華國學研究院執(zhí)掌過兩年教鞭而已�,而陳寅恪自歸國后就一直沒有離開過大學講席,前后幾達半個世紀����,今天中國史學界的耆宿碩儒,大都與他有某種淵源關系�。當然,王國維名聲的不振����,與他過早棄世也不無關系,畢竟他只活了五十歲���。

對上面那句俗諺,我也有一個修訂版���,叫做“大師門下必有高徒�����,高徒未必皆出大師����,大師無師”。前兩句不必解釋����。大師無師,不是說沒有師承����,無師自通,而是說不囿于家法��,沒有一定不變的路數(shù)��,亦即博采眾家之所長�����,能得前賢之真諦��,而不只是仿佛其形式���。

?

比如說陳寅恪文章寫得不高明,是一個不爭的事實�����,如果非要學他那套引史料加按語的做法��,甚至連他引用史料時卷頁數(shù)碼必用大寫數(shù)字的習慣也刻意效仿的話�����,恐怕就難免效顰之譏了��。平常學者��,大抵看重門戶���,甚至每以出自某某名師之門相矜尚,可是你說得上來王國維���、陳寅恪出自哪家?guī)熼T嗎���?大師與俗儒的區(qū)別就在這里�����。

說到超越陳寅恪的問題���,雖然我不認為沒有這種可能性,但是直到今天為止�����,可能畢竟還沒有變成現(xiàn)實��。為什么二十世紀上半葉產(chǎn)生了那么多的大師��,而近五十年來的和平環(huán)境反倒很難造就出新的學術巨人���?

這是一個值得深思的問題���。不少人指出,一九二七至一九三七年是二十世紀學術史上的十年黃金時期��,這十年間所產(chǎn)生的文化巨人�����,我們可以毫不費力地數(shù)出一大堆來:魯迅、胡適�、陳寅恪、熊十力��、馮友蘭��、趙元任����、陳垣、顧頡剛�����、郭沫若……���。只是對于這一學術文化高峰形成的原因��,人們的意見尚有分歧。

湯一介先生認為根本的原因在于學者們能夠在比較自由的環(huán)境下從事學術研究�,而反對者則說“當時寫下《黑暗中國的文藝界現(xiàn)狀》的魯迅先生可能有不同的看法”。

不過反過來想想����,既然當時的社會允許魯迅發(fā)表這樣的文章�,怕是多少也能說明點問題吧���?

有人說���,知識分子有三個境界,一是學識���,二是見識���,三是膽識。照我的理解��,學識并不難辦�����,只要方向一定�,只要充分投入,再不乏聰明�����,就足夠了。不過要是只有學識���,哪怕學識再多���,終究只是個書呆子。

要想有見識�,就需要有一個比較自由的社會環(huán)境和比較寬容的學術氛圍。

在嚴酷的政治環(huán)境和令人窒息的學術空氣中仍能保持自由的思想和獨立的人格���,這就叫膽識��。對于大多數(shù)學者來說��,這個標準顯然太高了���,你不能要求每個人都成為陳寅恪或顧準。

?

陳寅恪給了我們一個重要啟示���,那就是學術必須疏離政治���。二十世紀的中國史學與政治有著太多的牽連瓜葛。

史學一旦淪為政治的附庸��,就無異于宣告它的滅亡��。我一向不贊成史學為什么什么服務��、與什么什么相結合的口號�,“服務史學”、“應用史學”必然淪為庸俗史學�。要想造就出超越陳寅恪的史學大師,必須呼喚獨立的歷史學家�。【這種觀點也是值得商榷的,學習歷史汲取歷史經(jīng)驗為什么服務����?,純粹的所謂獨立自由的歷史研究意義何在����?歷史能與各個階段的政治脫離而獨存?】

歷史學家怎樣才能具有自己獨立的學術品格�����?我的宣言是:不盲從于政治,不盲從于時代��,不盲從于權威�,不盲從于習慣。這就要求社會給我們提供一個相對自由和寬容的環(huán)境�����,允許不同史學流派和異端思想的存在��。近二十年來的史學繁榮��,正是建立在歷史觀念多元化的基礎之上的�。

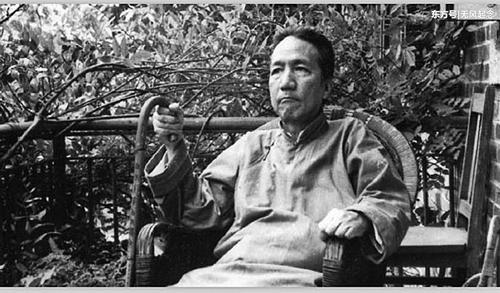

如今的史學,卻再難見到陳寅恪般氣象恢弘的大師���。問題的癥結還在于����,今天的學術太功利了�����。政府功利,每做一項研究�����,他先問你能派什么用場�,看看每年的國家社科基金指南吧���,哪一項不是為現(xiàn)實服務的���?學者也功利,而今學者治學��,為的是學位����,為的是職稱,為的是項目經(jīng)費���,何曾為過學術��?

等到拿到博士學位����,當上教授、博導����、院士,人生的追求就到了盡頭�����。陳寅恪們似乎不是這么個活法��。他游學歐美十余年�,上過那么多名牌大學,居然就沒有拿一個博士學位�����。

在今天的人們看來�,簡直是匪夷所思;而對他這樣一個既無博士頭銜��,當時又沒有什么著述的白丁���,清華國學研究院竟然肯發(fā)給他一紙導師聘書���,又是一樁叫人納悶兒的怪事兒�。是的�,時代不同了,學術功利化的時代可以陶冶出一大批兢兢業(yè)業(yè)的專家學者����,但終難鑄就器宇磅礴的鴻儒。

陳寅恪的'幸運'����,正是我們的不幸�����。

?

1996年,《陳寅恪的最后二十年》出版��,引起了一陣“陳寅恪熱”,甚至持續(xù)至今���。陳寅恪先生已經(jīng)成為了一個關鍵的文化符號���,他的作品被翻版再印,他的家族故事和傳奇經(jīng)歷也被一再傳播���,他所言的“獨立之精神����,自由之思想”更是成為人們倒背如流的醒世箴言����。

但是,沒有人格的獨立����,哪有獨立的精神?沒有意志的自由���,又何來自由的思想��?對于陳寅恪先生來說���,這股文化精神�,與他的生命意志密切關聯(lián)�����,獨立與自由已經(jīng)不止是他對學術的最高信仰����,更是他做人、做學的最低底線���。

為此,游子三月三誠摯推薦“陳寅恪專題”書單�,通過這套書,讀者可以全面細致的了解先賢們的生平���,探究大師們的獨立精神和自由思想��,體會一代知識分子的風骨�。

他們所秉持的是共同的知識分子之人格�����,值得所有國人肅然銘記。 一生負氣成今日��,四海無人對夕陽�,陳寅恪先生已逝半個世紀有余,惟愿他的獨立精神和自由思想能永久傳承��。