馬家窯文化——世界巔峰的彩陶文化

?

2018-06-03 青野龍吟

馬家窯文化�����,一九二三年首先發(fā)現(xiàn)于甘肅省臨洮縣的馬家窯村,故名���。馬家窯文化是仰韶文化向西發(fā)展的一種地方類型����,出現(xiàn)于距今五千七百多年的新石器時代晚期���,歷經了三千多年的發(fā)展,有石嶺下���、馬家窯����、半山、馬廠等四個類型�����。主要分布于黃河上游地區(qū)及甘肅�����,青海境內的洮河�、大夏河及湟水流域一帶。

馬家窯遺址雖發(fā)現(xiàn)較早��,但以其命名卻是20世紀40年代的事����。對馬家窯文化的命名,以及是否將半山�����、馬廠類型包括在內��,考古界曾有過許多爭議�,到目前為止意見還沒有完全統(tǒng)一�。最早對馬家窯遺址進行調查發(fā)掘的安特生����,將臨洮的馬家窯遺存和廣河的半山遺存合稱為仰韶期或仰韶文化,為了與河南���、陜西的仰韶文化相區(qū)別����,也稱之為甘肅仰韶文化����。1944年—1945年夏鼐先生(原中國考古研究所所長)到甘肅進行考古工作,為了確定馬家窯期與寺洼期墓葬的關系��,發(fā)掘了臨洮寺洼山遺址���,認識到所謂甘肅仰韶文化與河南仰韶文化有頗多不同���,認為應將臨洮的馬家窯遺址作為代表�����,稱之為馬家窯文化。此后馬家窯文化在學術界得到承認����,它以一種獨立的文化形態(tài)向世人展示了圖案精美、內涵豐富�����、數(shù)量眾多��,達到世界巔峰的彩陶文化�����。

1996年���,甘肅省臨洮縣成立了第一個民間專業(yè)研究馬家窯文化的社會團體臨洮縣馬家窯文化研究會�。2003年�����,臨洮縣馬家窯文化研究會升格為甘肅省馬家窯文化研究會�。馬家窯文化的研究活動以甘、青地區(qū)分布的大量的馬家窯彩陶為得天獨厚的研究基礎,對彩陶紋飾圖案進行了深入研究���,把馬家窯文化的研究拓展向中華文明起源的多個領域����,從民族學����、民俗學、哲學�、藝術學、人類學�、社會學等多個學科進行挖掘究,以期找到至今人類關注的�、期待解決的許多問題的文化源頭。

馬家窯文化研究會的研究活動����,填充了歷史文化研究中對紋飾圖案解讀的學術空白,會長王志安成為這一研究活動中的領軍人物�����,他對馬家窯文化的解讀和研究��,使馬家窯文化向深層次�����、跨地域傳播和認同進入一個新的歷史階段�,越來越多的人認識到馬家窯文化的神奇與輝煌。一個對馬家窯文化的研究熱����、收藏熱正在形成。

馬家窯文化包括馬家窯��、半山����、馬廠三個文化類型,從已經發(fā)現(xiàn)的有關地層疊壓情況看��,馬家窯類型早于半山類型���,半山類型早于馬廠類型��。從以往發(fā)現(xiàn)的資料就可以看出半山類型和馬廠類型相承�����、相似的因素很多�����,關系密切�����。馬家窯類型和半山類型����,過去限于資料太少,認為它們之間的差異很大��,因此�,有人曾主張將馬家窯類型單獨稱為馬家窯文化,與半山--馬廠文化分開�。康樂邊家林�����、蘭州關廟坪出土的陶器��,補充了馬家窯到半山類型發(fā)展的中間缺環(huán)�����,這些陶器無論是器型還是花紋都有馬家窯類型的一些遺風,而且還反映出了半山類型的一些特色�����,過渡性的特點非常突出��,從而表明半山類型是從馬家窯類型演變而來����。

馬家窯文化的村落遺址一般位于黃河及其支流兩岸的臺地上��,接近水源��、土壤發(fā)育良好�����。房屋多為半地穴式建筑�、也有在平地上起建的,房屋的平面形狀有方形���、圓形和分間三大類�����,以方形房屋最為普遍��。方形房屋為半地穴式����,面積較大,一般在10平方米-50平方米左右�,屋內有圓形火塘,門外常挖一方形窖穴存放食物����。圓形房屋多為平地或挖一淺坑起建,進門有火塘��,中間立一中心柱支撐斜柱�����,房屋呈圓錐形�����、分間房屋最少�����,主要見于東鄉(xiāng)林家和永登蔣家坪,一般在主室中間設一火塘�����,側面分出隔間����。

馬家窯文化的墓葬�����,經發(fā)掘的有2000多座���,墓地一般和住地相鄰����,流行公共墓地���,墓葬排列不太規(guī)則��,多數(shù)為東或東南方向�����。盛行土坑墓�,有長方形、方形和圓形等�����。葬式因時期和地區(qū)不同而有變化����,一般有仰身直肢、側身屈肢和二次葬��。墓葬內一般都有隨葬品��,主要有生產工具���、生活用具和裝飾品等�����,少數(shù)隨葬糧食和豬����、狗、羊等家畜���。

有的墓地的隨葬品����,男性多石斧�、石錛和石鑿等工具,女性多紡輪和日用陶器���,反映出男女間的分工�����。隨葬品在數(shù)量和質量上都存在著差別,而且越到晚期差別越大����,有的隨葬品達90多件,而有的一無所有�����。這種貧富差別的增大����,標志著原始社會逐步走向解體和中國文明曙光的來臨��。

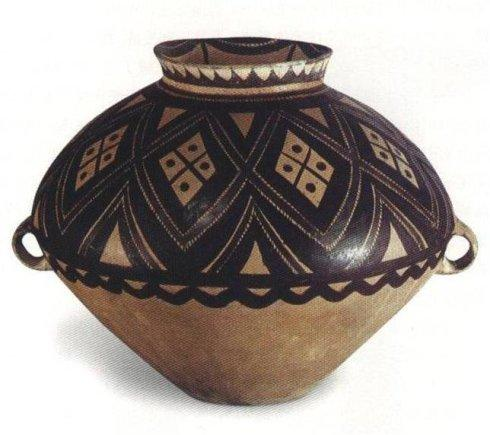

馬家窯文化制陶業(yè)非常發(fā)達���,其彩陶繼承了仰韶文化廟底溝類型爽朗的風格,但表現(xiàn)更為精細����,形成了絢麗而又典雅的藝術風格,比仰韶文化有進一步的發(fā)展�����,藝術成就達到了登峰造極的高度�����。陶器大多以泥條盤筑法成型�,陶質呈橙黃色,器表打磨得非常細膩����。許多馬家窯文化遺存中,還發(fā)現(xiàn)有窯場和陶窯、顏料以及研磨顏料的石板��、調色陶碟等����。馬家窯文化的彩陶,早期以純黑彩繪花紋為主�����;中期使用純黑彩和黑����、紅二彩相間繪制花紋;晚期多以黑��、紅二彩并用繪制花紋��。

馬家窯文化的制陶工藝已開始使用慢輪修坯�。并利用轉輪繪制同心圓紋���、弦紋和平行線等紋飾�,表現(xiàn)出了嫻熟的繪畫技巧����。彩陶的大量生產����,說明這一時期制陶的社會分工早已專業(yè)化�����,出現(xiàn)了專門的制陶工匠師��。彩陶的發(fā)達是馬家窯文化顯著的特點���,在我國所發(fā)現(xiàn)的所有彩陶文化中���,馬家窯文化彩陶比例是最高的,而且它的內彩也特別發(fā)達�,圖案的時代特點十分鮮明。從20世紀50年代末開始���,隨著大量新出土材料的積累�,馬家窯文化彩陶的研究�����,越來越受學術界關注,逐漸形成為史前文化研究中的一大熱點���。

中原地區(qū)仰韶文化的彩陶衰落以后��,馬家窯文化的彩陶又延續(xù)發(fā)展數(shù)百年����,將彩陶文化推向前未有的高度��。馬家窯文化以彩陶器為代表��,它的器型豐富多姿�����,圖案極富于變化和絢麗多彩���,是世界彩陶發(fā)展史上無與倫比的奇觀����,是人類遠古先民創(chuàng)造的最燦爛的文化�����、是彩陶藝術發(fā)展的頂峰���。它不僅是工業(yè)文明��、農業(yè)文明的源頭�����、同時它源遠流長地孕育了中國文化藝術的起源與發(fā)展�,它神奇輝煌的藝術魅力至今還在震撼著我們的心靈����。

文化是歷史的縮影,時代的一面鏡子��。馬家窯文化的高度發(fā)展���,是新石器時期華夏文明晨曦中最絢麗的霞光����,折射著中華先民在遠古時代所達到的多項文化成就��,馬家窯文化不僅包含著史前時期眾多神秘的社會信息����、文化信息�����、同時它創(chuàng)造了中國畫最早的形式����。馬家窯文化彩陶的繪制中以毛筆作為繪畫工具��、以線條作為造形手段�、以黑色(同于墨)作為主要基調,奠定了中國畫發(fā)展的歷史基礎與以線描為特征的基本形式�。

?

彩陶是中國文化的根,繪畫的源�����,馬家窯文化將史前文化的發(fā)展推向了登峰造極的高度��,創(chuàng)造了繪畫表現(xiàn)的許多新的形式���,馬家窯文化的彩陶圖畫���,就是神奇豐富的史前“中國畫”�����。

馬家窯文化,產生在遙遠的史前時代����。它的圖案之多樣,題材之豐富�,花紋之精美,構思之靈妙���,是史前任何一種遠古文化所不可比擬的��,它豐富多姿的圖案構成了典雅����、古樸��、大器����、渾厚的藝術風格。它神奇的動物圖紋��,恢宏的歌舞,對比的幾何形狀��,強烈的動感姿態(tài)����,象黃河奔流的千姿百態(tài),生生不息�,永世旋動。它象黃河浪尖上的水珠���,引領著浪濤的起伏���,臻成彩陶藝術的高峰。

它留下的極其豐富的圖案世界��,永遠是人類取之不盡的藝術寶庫���。它所給予我們的欣賞價值是任何現(xiàn)代藝術都不能代替的�����。越是遙遠的文化���,就越能成為現(xiàn)代生活中最珍貴的收藏觀賞品����。馬家窯文化彩陶的欣賞價值����,正在被越來越多的人們所認識��。