? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 日本文化的獨(dú)特之處���,在于擅長(zhǎng)“嫁接”����??

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2021-08-14? ?青野龍吟??

2021-08-14 來(lái)源:新京報(bào)書評(píng)周刊 作者:徐悅東

日本文化是如何發(fā)展的?日本文明的發(fā)展脈絡(luò)是什么樣的���?為何歷史上日本人如此善于學(xué)習(xí)?我們?cè)撊绾慰创腥战涣鲝?fù)雜的歷史���?這些問(wèn)題仍然難以回答,從這個(gè)意義上說(shuō)����,日本仍然像是一個(gè)最熟悉的陌生人。

通常�����,在大家的認(rèn)知中����,對(duì)于日本史,大家最關(guān)注日本近現(xiàn)代史����。這也情有可原,因?yàn)樵趥鹘y(tǒng)的“天下觀”里�,日本是偏居一隅的“蕞爾小邦”����,也是唐朝的“學(xué)生”�����,怎么會(huì)在近現(xiàn)代成為了“列強(qiáng)”�,在甲午戰(zhàn)爭(zhēng)中打敗清朝,并在二戰(zhàn)中為全世界人民帶來(lái)如此深重的災(zāi)難�?這個(gè)疑問(wèn)一直是刺激許多中國(guó)人研究日本的出發(fā)點(diǎn)。

由于中日文化相近����,日本如何實(shí)現(xiàn)近現(xiàn)代化,成為了中國(guó)絕佳的一面鏡子���。在清末民初�����,大量中國(guó)知識(shí)分子留學(xué)日本,觀察吸收日本近代化的經(jīng)驗(yàn)��,以日本為中介引進(jìn)西學(xué)�����。由此,日本便深深卷入中國(guó)近代歷史進(jìn)程的構(gòu)造當(dāng)中�����。甚至�,在二十世紀(jì)下半葉,戰(zhàn)后日本經(jīng)濟(jì)騰飛和泡沫經(jīng)濟(jì)的破裂����,都成為了東亞國(guó)家值得借鑒或警惕的鏡子。不過(guò)��,上述說(shuō)法所基于的假設(shè)——“在明治維新之前��,日本是中國(guó)的學(xué)生�;在明治維新之后,中國(guó)成了日本的學(xué)生”——這種“明治維新二分法”過(guò)于簡(jiǎn)單粗暴���,歷史顯然沒(méi)有那么簡(jiǎn)單�����。

近年來(lái)���,許多關(guān)于近代中日語(yǔ)詞交流的研究陸續(xù)出版���,陳力衛(wèi)、沈國(guó)威等學(xué)者的考證發(fā)現(xiàn)��,近代以來(lái)許多中文學(xué)術(shù)概念和新知詞匯的確是從日本借來(lái)的�����,但是��,日本人在翻譯這些西學(xué)著作的時(shí)候���,他們其實(shí)經(jīng)常從古漢語(yǔ)的字詞中尋找靈感�。這至少表明��,近代中日交流的歷史不是單向的�,而是錯(cuò)綜復(fù)雜、難分彼此的����。同樣�,在明治維新之前�����,日本也不全然“鸚鵡學(xué)舌”��,毫無(wú)主體性��。

?

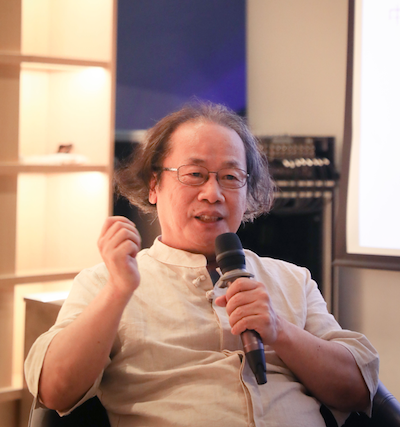

王勇��,浙江大學(xué)日本文化研究所所長(zhǎng)�����、東北亞研究中心教授��。

在《講談社?日本的歷史》出版之際����,我們專訪了浙江大學(xué)日本文化研究所所長(zhǎng)、東北亞研究中心主任王勇教授��。對(duì)于日本文化的發(fā)展�����,王勇提出了“嫁接”的發(fā)展模式���,這種“嫁接”模式讓日本文化形成一種層層疊疊的多元架構(gòu)����,這或許也能解答“為何歷史上日本人如此善于學(xué)習(xí)”的印象���。

王勇認(rèn)為�����,要真正了解日本�����,僅關(guān)注日本近現(xiàn)代史是不夠的�,我們不能將明治維新前后分開來(lái)看�,而是要更加全面地了解日本。他認(rèn)為�,近年來(lái)的“日本熱”是在“補(bǔ)課和還債”——黃遵憲和戴季陶等人都說(shuō)過(guò),日本人已經(jīng)把中國(guó)都研究透了���,而中國(guó)人看日本則浮光掠影����。因此�,解開日本文化發(fā)展的脈絡(luò)和線索,對(duì)于增進(jìn)我們對(duì)日本的了解和對(duì)我們自己的了解��,都是大有裨益的�����。

?

01

日本人寫的日本史與西方人寫的日本史

有什么不同�?

新京報(bào):先來(lái)談?wù)勥@套書吧,能否簡(jiǎn)要地介紹一下���,這套講談社出的日本史��,與中國(guó)學(xué)者所研究的日本史�,或像詹森主編的《劍橋日本史》有什么樣的不同���?日本人研究自己的歷史�����,和中國(guó)人研究日本史����,以及西方人研究的日本史分別各有什么樣的特點(diǎn)��?

王勇:《劍橋日本史》和《講談社?日本的歷史》這兩套書的史觀和訴求是完全不同的。以《劍橋日本史》為代表的西方學(xué)者所撰寫的日本史���,總體上是從旁觀者的角度出發(fā)的����。在立場(chǎng)上�,日本人所寫的日本史跟旁觀者所撰寫的日本史是很不一樣的�����,日本學(xué)者和西方學(xué)者之間的學(xué)術(shù)知識(shí)體系����、歷史觀、價(jià)值觀���、研究方法���、所用的史料和對(duì)史料的詮釋都大相徑庭。

在《劍橋日本史》里�,西方人之所以研究日本史,是因?yàn)樗麄兎浅jP(guān)注現(xiàn)代日本����。西方人比較厚今薄古——他們對(duì)日本古代史并不是特別關(guān)心����。精通日本古代史的西方學(xué)者并不多�。在西方,日本研究興起的真正原因是戰(zhàn)后日本經(jīng)濟(jì)騰飛����。西方的日本研究通常帶有明確的訴求或目的性。

相較來(lái)說(shuō)�,日本人自己書寫的日本史當(dāng)然會(huì)更關(guān)注日本歷史的由來(lái)、日本文明的產(chǎn)生和日本歷史的脈絡(luò)����。日本人最清楚日本近現(xiàn)代的源頭在哪里。純粹從歷史學(xué)的角度上來(lái)講�����,日本人所寫的日本史在脈絡(luò)上更加清晰�����,在敘述上更加完整�。

此外��,西方的日本史研究最早是在東方學(xué)里�����。東方學(xué)由來(lái)已久���,主要存在于西歐國(guó)家。上世紀(jì)50年代����,在日本研究達(dá)到鼎盛時(shí)期�����,以美國(guó)為中心的東亞研究的日本研究會(huì)偏重于政治����、經(jīng)濟(jì)。

總的來(lái)講����,在歐美的價(jià)值觀里,日本研究屬于邊緣地位����。西方學(xué)者會(huì)站在西方價(jià)值觀的立場(chǎng)上�,居高臨下地對(duì)史料進(jìn)行一些梳理和剪裁�����。比如��,西方人會(huì)比較關(guān)注政治史���、社會(huì)史和經(jīng)濟(jì)史��。

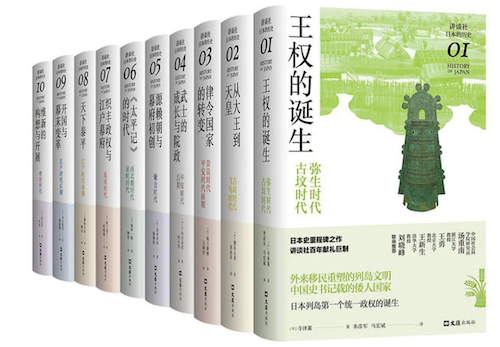

《講談社?日本的歷史》是網(wǎng)野善彥主編的�����。在日本�,網(wǎng)野善彥是近代史學(xué)的奇跡——他既繼承了日本史學(xué)研究的傳統(tǒng)�,比如說(shuō)重史料、關(guān)注庶民�����,又提出了很多新觀點(diǎn)。日本傳統(tǒng)的日本史研究比較注重正史——正史主要記載朝廷的大事�����,包括政治和外交�。按照中國(guó)史書的說(shuō)法,五品官以下的官員是不會(huì)被記載入史冊(cè)的��。這種歷史主要記載上層官僚階層的歷史�����。網(wǎng)野善彥比較關(guān)注在官僚階層���、貴族階層之下��,社會(huì)最具有活力的那一批人群。因此���,他使用了很多正史以外的資料�����,包括被許多史學(xué)家摒棄的民間資料��,在某種意義上�����,西方史學(xué)家也沒(méi)有關(guān)照到他所觀照到的人群�����。

因此���,《講談社?日本的歷史》更注重庶民階層的歷史細(xì)節(jié)�,這是日本史學(xué)的一個(gè)特點(diǎn)����。日本人所寫的日本史,能看到周邊的細(xì)微變動(dòng)對(duì)日本所造成的影響��,而西方人�、中國(guó)人和韓國(guó)人所撰寫的日本歷史是看不到的。

除此之外����,《講談社?日本的歷史》還應(yīng)用了很多新出現(xiàn)的史料。這套書里所用的一些史料文本�����,像我這樣日語(yǔ)能力跟母語(yǔ)差不多的人都很難解讀出來(lái)。這套書對(duì)日本史料文獻(xiàn)的解讀超過(guò)了以往所有以“旁觀者”視角出發(fā)而得到的解讀����。日本學(xué)者解讀得非常細(xì)膩,而我們大多是用理性的�����、科學(xué)的方法去解讀這些史料����。這樣的話,我們是讀不出來(lái)一些字里行間的意思的�����。

?

02

從全球史的角度來(lái)重新審視日本史

是日本史學(xué)界的一場(chǎng)革命

新京報(bào):你在序言里說(shuō),講談社的這套日本史不再局限于在日本列島之內(nèi)觀照日本的歷史��,而是從東亞乃至世界的聯(lián)系中洞察日本歷史的脈搏�����。像《講談社?中國(guó)的歷史》也很重視中國(guó)和東亞秩序的互動(dòng)���,講談社還有一套《興亡的世界史》�����,也是特別注重全球不同區(qū)域的交往和互動(dòng)��。這是否說(shuō)明���,在日本,這種全球史觀已經(jīng)成為了歷史界的某種新潮流�����?還是說(shuō),這只是講談社歷史書的一種特色�?講談社的這種全球史觀在日本學(xué)界現(xiàn)在處于什么樣的地位?這種史觀給我們的史學(xué)帶來(lái)什么樣的啟發(fā)�?

王勇:這是日本史學(xué)界的一大進(jìn)步?����;蕠?guó)史觀曾經(jīng)長(zhǎng)期禁錮日本史學(xué)界的思維?�,F(xiàn)在�,很多學(xué)者雖然不會(huì)打著皇國(guó)史觀的名號(hào)來(lái)從事研究,但是���,他們的歷史敘事依然如故——從時(shí)間上來(lái)講�����,日本是萬(wàn)世一系的�����;從空間上來(lái)講�,日本是獨(dú)特的�。他們會(huì)盡可能排斥周邊地區(qū)對(duì)日本的影響,從而強(qiáng)調(diào)日本的本體性�����、主體性和獨(dú)立性���。

許多人曾聽說(shuō)過(guò)日本歷史學(xué)界的造假問(wèn)題��。造假問(wèn)題的根源在于����,造假者希望日本文明要盡可能地比周邊國(guó)家古老���。因?yàn)槿绻毡疚拿魇莵喠鞯脑?��,那么文明的主流就是中?guó)了。所以��,長(zhǎng)期以來(lái)�����,皇國(guó)史觀對(duì)日本造成了很大影響�,在這種氛圍下����,日本史學(xué)界跳出了藩籬�,從區(qū)域史、世界史或者全球史的角度來(lái)重新審視日本史——我認(rèn)為這是日本史學(xué)界的一場(chǎng)革命��。

全球史的發(fā)展有自己的脈絡(luò)��。東京大學(xué)原副校長(zhǎng)羽田正的全球史著作也在中國(guó)出版了�。全球史不強(qiáng)調(diào)日本文明的脈絡(luò)是土生土長(zhǎng)的,而是從文明的交匯��、日本跟周邊國(guó)家的人來(lái)物往中�����,去重新書寫日本歷史�。

網(wǎng)野善彥也是全球史的代表人物。網(wǎng)野善彥說(shuō)�,日本文化不是萬(wàn)世一系、一線單傳��、一成不變的����,而是不斷地受到其他文化影響的���。不光如此�����,日本人種的遺傳基因,也在不斷受到外來(lái)影響、發(fā)生變異?���,F(xiàn)在的日本人跟原來(lái)的倭人是不是一個(gè)人種?網(wǎng)野善彥在《講談社?日本的歷史》的首卷里就提出了這個(gè)疑問(wèn)����。這套書客觀����、果敢地給我們展現(xiàn)了日本文化在成長(zhǎng)過(guò)程中,以往日本史所不重視的時(shí)空對(duì)日本的影響�����。在皇國(guó)史觀強(qiáng)調(diào)萬(wàn)世一系的時(shí)候���,這些周邊的因素都是可以被排除的�,甚至可以被有意抹殺的。

在這套書里�����,作者們大膽承認(rèn)�,在最古的時(shí)候,日本受朝鮮半島的影響很深——因?yàn)楫?dāng)時(shí)中國(guó)人的航海能力還沒(méi)有那么強(qiáng)���。在隋唐后�����,日本受中國(guó)大陸的影響很深——這種影響是翻天覆地的:這不光影響了日本人的生活質(zhì)量���、技術(shù)革新,甚至還影響了他們的精神世界�。近代之后,日本又受西方的影響���。

當(dāng)然��,這套書繼承了日本歷史的主脈——假如連日本歷史的主脈都放棄了���,這套書就不是日本史了�。日本的歷史主脈跟周邊國(guó)家都不一樣——中國(guó)的主脈是改朝換代���,漢朝是劉姓的家天下�、隋朝是楊��、唐朝是李���、宋朝是趙、明朝是朱�,中國(guó)史是易姓革命的歷史。這是孟子提出來(lái)的�,易一次姓就換一個(gè)朝代——換一個(gè)家族來(lái)管理國(guó)家。日本的天皇連姓都沒(méi)有���,怎么易呢����?

日本是以政治���、經(jīng)濟(jì)��、文化中心的遷移來(lái)定義時(shí)代的����。飛鳥時(shí)代、奈良時(shí)代��、平安時(shí)代���、鐮倉(cāng)時(shí)代��、室町時(shí)代��、江戶時(shí)代�,這些時(shí)代都是以首都所在地來(lái)命名的����。政治中心的遷徙代表了一個(gè)時(shí)代的終結(jié)和另外一個(gè)時(shí)代的開啟?��!吨v談社?日本的歷史》堅(jiān)持了日本的特色����,還是按照這個(gè)脈絡(luò)來(lái)寫日本史�����。

可是,日本并不存在于一個(gè)封閉的空間里���,大海本身是開放的��。我現(xiàn)在經(jīng)常比較喜歡使用“東亞地中?!边@個(gè)詞���。借助海洋流速來(lái)遷徙比陸地上的遷徙要快幾十倍甚至上百倍�。假如一個(gè)古代中國(guó)人要移民日本��,坐船最慢幾個(gè)月就能到����。如果他從陸地遷徙���,他要通過(guò)遼東�、朝鮮半島再到日本�����,最快也要60年,甚至往往要花幾百年����。因?yàn)樵陉懙厣希豢赡芤恢蓖白?�,他要停下?lái)生活一段時(shí)間�,再往東遷徙。這套書毫不避諱地書寫了周邊地區(qū)對(duì)日本的影響�,這是一種新的史觀。

?

03

“吳音”�����、“漢音”和“唐音”�,

展現(xiàn)出日本文化發(fā)展的“嫁接”模式

新京報(bào):剛剛說(shuō)日本跟周邊地區(qū)的文化常有互動(dòng),有人說(shuō)�,日本不斷地吸收周邊地區(qū)的文化����,以至于大家會(huì)覺(jué)得日本人是一個(gè)非常善于學(xué)習(xí)�����、吸收外來(lái)文化的民族�。日本史也是一個(gè)日本與周邊民族交流學(xué)習(xí)的歷史。你是怎么看待日本人更善于學(xué)習(xí)�����、接受別的文明的看法的���?在歷史上�����,日本為何會(huì)積極主動(dòng)地吸取外來(lái)文化?

王勇:這個(gè)問(wèn)題很專業(yè)��。我們的確都這么說(shuō)�����,可是這有什么根據(jù)?我曾寫過(guò)一篇論文���,叫《日本文化論:解析與重構(gòu)》��,發(fā)在《日本學(xué)刊》上��。這篇論文就探討了這個(gè)問(wèn)題——日本文化的本質(zhì)到底是什么���?它是怎么增長(zhǎng)、怎么發(fā)展��、怎么變遷的�?

我在論文里討論了很多學(xué)者的論說(shuō),包括日本學(xué)者���、中國(guó)學(xué)者����、西方學(xué)者的評(píng)論�����,最后我得出我自己的結(jié)論����。我就講我的結(jié)論:在日本文明進(jìn)程過(guò)程中�,日本沒(méi)有走不破不立的路——要產(chǎn)生一個(gè)新東西�����,就要把舊的東西斬草除根����;要引進(jìn)外來(lái)的東西,要把本土的東西滅掉�。日本采用的是“嫁接”的模式,這是我的一個(gè)比喻���。

日本文化像一棵古樹����,有著幾千年的文明史�。它通過(guò)不斷地嫁接外來(lái)文明,來(lái)激發(fā)古樹的進(jìn)化���。把古樹砍掉種一棵新樹,這樣就能發(fā)生翻天覆地的變化���,但在日本天皇萬(wàn)世一系的情況下�,這種情況不可能發(fā)生。各個(gè)朝代不斷地吸收外來(lái)文明���,嫁接在樹上����,形成了層層疊疊的文明架構(gòu)���。

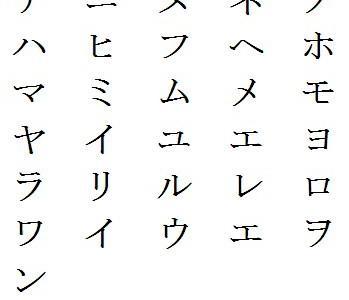

這個(gè)文明架構(gòu)不是單一的�����,是多元的���、有著多層結(jié)構(gòu)的。比如�����,中國(guó)的語(yǔ)言對(duì)日本的影響很大���,日本的假名本身就是從漢字變化過(guò)來(lái)的����。古代日本的大部分詞匯,尤其涉及抽象思維和理論技術(shù)的詞匯���,百分之七八十都是中國(guó)傳過(guò)去的����。

在魏晉南北朝時(shí)���,日本從中國(guó)引進(jìn)了最早的一批詞匯�。魏晉南北朝時(shí)期����,中國(guó)的技術(shù)文明傳到日本,比如水稻種植�����、金屬制造����、金屬鑄造和紡織技術(shù)等。當(dāng)時(shí),傳到日本這批詞匯的讀音是按照魏晉南北朝時(shí)期長(zhǎng)江中下游的南方口音讀的����。因此��,日本人稱作“吳音”����。到在隋唐時(shí)代,日本跟中原直接聯(lián)系上了�。隋唐對(duì)日本的制度文化影響很大。中國(guó)官方的用語(yǔ)�����、制度���、文化傳到了日本��。伴隨著這些文明成果的輸入����,輸入日本的詞匯的讀音是按照當(dāng)時(shí)長(zhǎng)安的讀音����,在日本被稱作“漢音”�。

“漢音”傳過(guò)日本后疊加在“吳音”上��,日本人并沒(méi)能廢除掉“吳音”�。因此,同樣一個(gè)詞匯就存在兩種讀音�����。比如���,“行腳”是旅行的意思���,用吳音讀代表這個(gè)詞在魏晉南北朝時(shí)代的含義。那時(shí)�,“行腳”跟佛教的關(guān)系很密切。假如按“漢音”來(lái)讀�,這個(gè)詞就代表了隋唐時(shí)候的含義,跟佛教沒(méi)有太大關(guān)系了����。

在明清時(shí)代,與日本有交流的中國(guó)地區(qū)主要是福建����、長(zhǎng)江以南一帶����。當(dāng)時(shí)����,由于海運(yùn)發(fā)達(dá)�����,明清時(shí)期的商人傳到日本詞匯的讀音叫“唐音”�。當(dāng)時(shí),日本人稱中文翻譯就叫“唐通事”�����。在同一個(gè)漢字里��,“唐音”與“吳音”�、“漢音”是并存的,“吳音”代表佛教一類的含義����,“漢音”代表中原的制度文化�����、法治體系��,“唐音”很可能代表商品經(jīng)濟(jì)����、貿(mào)易等含義�����。

所以��,日本文明通過(guò)這么一種形式���,形成了重重疊疊的多層架構(gòu)��。我們說(shuō)日本人善于學(xué)習(xí)�,是說(shuō)他們可以無(wú)限量地學(xué)習(xí)�����。日本文明這棵古樹在島上的發(fā)展空間是有限的��,它的活力也是有限的,若它需要發(fā)生變異��,就需要外來(lái)文明的刺激�����。外來(lái)文明刺激日本后����,日本不會(huì)產(chǎn)生一個(gè)穩(wěn)定的架構(gòu)后就開始排除外來(lái)文明的影響��。正是因?yàn)槿毡疚拿鞯奶厥饧軜?gòu)����,在日本文明的傳承過(guò)程中,日本需要一個(gè)能夠不斷學(xué)習(xí)而不產(chǎn)生大矛盾的方法���。

比如���,如果在“漢音”傳過(guò)來(lái)后要把“吳音”排除出去,那么佛教徒該怎么辦�����?現(xiàn)在,在日本讀佛經(jīng)還是用“吳音”讀的���。如果明清時(shí)代通過(guò)貿(mào)易經(jīng)濟(jì)傳過(guò)來(lái)的“唐音”把“漢音”要排除出去���,實(shí)際上會(huì)毀壞一片樹林。

我認(rèn)為�����,日本文化首先是日本的�����。相對(duì)來(lái)講����,日本是孤懸在東海上,跟周邊國(guó)家沒(méi)有接壤��。所以�����,日本不像朝鮮半島——朝鮮半島與東亞大陸是接壤的�����,文化刺激是不請(qǐng)自來(lái)的、日常發(fā)生的�����、不需要刻意向外接觸的����。那么,日本尋求來(lái)的外來(lái)文化就儲(chǔ)存在日本文化當(dāng)中�����,成為日本接受和學(xué)習(xí)新文化時(shí)候的一種底氣�,而不是一種障礙��。

?

04

隋唐時(shí)代傳入日本的精神文明浪潮

使日本人具備了主體創(chuàng)造文明的條件

新京報(bào):剛剛說(shuō)日本人善于學(xué)習(xí)。日本曾經(jīng)向中國(guó)派遣過(guò)遣隋使���、遣唐使學(xué)習(xí)中華文化��。在中日交流史中����,中國(guó)是處于優(yōu)勢(shì)地位的�,但日本并沒(méi)有對(duì)中國(guó)的所有東西都不加選擇和修改地全盤接受,而是會(huì)保留很多日本的傳統(tǒng)價(jià)值�。日本吸收了中國(guó)的律令制,但日本卻保留了貴族社會(huì)�、地方封建。在唐朝的華夷秩序內(nèi)�,日本形成了自己的主體意識(shí)。比如書里提到�����,日本獨(dú)特的“天下觀”與中國(guó)的是不一樣的�����,還有“天皇”這個(gè)觀念的出現(xiàn),和日本這個(gè)國(guó)號(hào)的誕生����。你是怎么看待日本渴望中國(guó)文化的滋養(yǎng),但是又想擺脫中國(guó)的影響����,反而形成日本的主體意識(shí)這個(gè)現(xiàn)象的?

王勇:日本在明治維新之前學(xué)習(xí)�����、模仿���、取舍中國(guó)文明的歷史不可否認(rèn)��,因?yàn)橹袊?guó)就是日本最大的外來(lái)文明刺激源。沒(méi)有這個(gè)刺激源���,日本這棵古樹不可能時(shí)時(shí)刻刻爆發(fā)出旺盛的生命力����。中國(guó)對(duì)日本主體性的產(chǎn)生有決定性的影響,這也是分階段的��。

在秦漢時(shí)期����,中國(guó)文化對(duì)日本的影響主要體現(xiàn)在物質(zhì)文明上。比如�,絲綢傳到日本去后,日本人會(huì)穿絲綢衣裳�,但是不會(huì)造絲綢。中國(guó)的編鐘傳到日本去了����,但其中的內(nèi)涵和知識(shí)沒(méi)有傳過(guò)去。使用編鐘需要深厚的音樂(lè)知識(shí)���,也需要專業(yè)操縱這些樂(lè)器的人士�。在日本�,由于這些知識(shí)的缺乏,編鐘從來(lái)就沒(méi)有被日本人當(dāng)作樂(lè)器����。中國(guó)編鐘的中間有根會(huì)晃的舌頭,這個(gè)舌頭在晃動(dòng)時(shí)會(huì)敲擊編鐘發(fā)出聲音���。日本仿制的一些編鐘甚至有把這塊舌頭焊死的�。所以,秦漢時(shí)期的物質(zhì)文明影響了日本����,可遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠激發(fā)出日本文明的主體性。

在魏晉南北朝時(shí)期�����,中國(guó)的技術(shù)革命傳到了日本��,水稻種植改變?nèi)毡疚拿鞯木坝^���。除此之外���,金屬制造技術(shù)也傳到日本。日本人開始仿制銅鏡�。這意味著很多科技知識(shí)傳到了日本,對(duì)日本生產(chǎn)力的發(fā)展起到很大的推動(dòng)作用��,但這時(shí)也不能從根本上誘發(fā)日本的主體性�。

我認(rèn)為���,真正誘發(fā)日本主體性的是隋唐時(shí)代�����。我一直在提倡“書籍之路”的理論�。當(dāng)時(shí),大量書籍在中日之間往來(lái)�,這是很不容易的。中日之間的政府使節(jié)往來(lái)平均20年才有一次��,其中平均1/3的人都死在路上�。因此,日本人要冒著巨大風(fēng)險(xiǎn)���、動(dòng)用國(guó)力去中國(guó)學(xué)習(xí)�����。這也是為何平均20多年����,甚至40多年左右才派人去中國(guó)一次���,這差不多就是一代人的時(shí)間——當(dāng)時(shí)的平均壽命并不高�。

因此,日本人要考慮怎么樣能夠用最高效的方式學(xué)習(xí)中國(guó)文明��。光派人去不行�,因?yàn)樵S多留學(xué)生在被派到中國(guó)后,很少人會(huì)回來(lái)����。回來(lái)的留學(xué)生在中國(guó)生活了20年�,日語(yǔ)都可能忘掉。歷史上真有這樣的案例�,有留學(xué)生回日本后忘掉了日語(yǔ),大家只能靠寫漢字交流���。

因此���,日本人考慮把中國(guó)的書籍帶回日本。中國(guó)文明的傳承主要靠書籍���。中國(guó)人讀什么書�����,日本人也讀什么書�����。而且�,書里還會(huì)講����,如何生產(chǎn)絲綢、如何改進(jìn)農(nóng)具���、如何制定法律��、如何建造都城����。這些東西光看一眼是沒(méi)用的���。尤其在天文歷法領(lǐng)域���,若不了解制作歷本的原理,手里只有歷本的話�,那用幾年可能就沒(méi)用了。

因此�����,日本遣唐使到中國(guó)后,他們不惜一切代價(jià)地買書����。《舊唐書》里記載���,日本遣唐使到中國(guó)后����,中國(guó)人給他們絲綢——當(dāng)時(shí)絲綢是貨幣����,西方人拿到絲綢后都很開心,因?yàn)槟苜u出高價(jià)——日本的遣唐使則把所有的絲綢換成書���,然后歸國(guó)����。這是玄宗年間的事情��?��?上攵?����,隋唐時(shí)代的中國(guó)精神文明是日本主體性的源頭或最大載體����。中日之間交流的人員很少���,但大量的書籍卻傳到了日本�,促使日本人跟中國(guó)人讀一樣的四書五經(jīng)��。如此�����,日本人的心靈世界發(fā)生了變化���,他們的審美情趣也發(fā)生了變化���。

在唐朝時(shí),日本有句詩(shī)歌很有趣�,叫“勸學(xué)院里聞雀聲”——?jiǎng)駥W(xué)院就是兒童讀書的地方�����,“聽來(lái)全是蒙求音”�����,麻雀呱呱叫��,麻雀也在背誦《蒙求》�����。普天下都在學(xué)中國(guó)的童蒙書——《三字經(jīng)》《千字文》及《蒙求》等���。這段時(shí)期重塑了日本人的心靈世界。我認(rèn)為�,那時(shí)日本人已經(jīng)具備了主體性,而不是把中國(guó)文化當(dāng)成一種外來(lái)工具�,而是作為自己文明的一部分融入本體之中了。

正是在中國(guó)的影響下�����,日本具備了自己的主體性,創(chuàng)造出屬于自己的文明���。有時(shí)候����,我們會(huì)認(rèn)為那時(shí)日本人只是在模仿中國(guó)��。這怎么會(huì)是模仿���?這是他們自己的心靈發(fā)落���。比如���,當(dāng)時(shí)日本的很多人會(huì)寫漢詩(shī)���,可他們不是在詠中國(guó)的泰山,而是在詠他們的富士山��。雖然日本文化里存在中國(guó)元素��,可確確實(shí)實(shí)它們又都是日本的文明����。因此��,在中國(guó)文明傳入日本的三次浪潮里�����,最后一次浪潮——精神文明浪潮使日本人具備了主體創(chuàng)造文明的條件����。

?

05

日本處在一種“既在亞洲又不在亞洲的狀態(tài)”

新京報(bào):在這套書中���,我發(fā)現(xiàn)一個(gè)有趣的案例��,在冊(cè)封體系里�����,日本是向唐朝朝貢的國(guó)家����,日本很明顯是中華帝國(guó)的外藩。但是��,在日式的“天下觀”里�����,日本將唐朝����、新羅視為自己的外藩,所以他們很不希望唐使來(lái)日本��,因?yàn)槿籼剖箒?lái)日�����,會(huì)見天皇的禮節(jié)會(huì)讓日本人很為難�����。當(dāng)時(shí)日本也一直想要新羅給他們朝貢����,渤海國(guó)也給日本朝貢���。日本一直在追求唐朝承認(rèn)它們的小帝國(guó)的構(gòu)想����,甚至想跟中國(guó)平起平坐。為什么日本不愿意接受古代中國(guó)對(duì)其周邊鄰國(guó)所指望的那種附庸地位���?而是一直想與以中國(guó)為中心的東亞國(guó)際秩序保持距離呢���?

王勇:這涉及很前沿的學(xué)術(shù)問(wèn)題。這個(gè)問(wèn)題目前還沒(méi)有定論���。我有一些粗淺的想法�����。日本跟中國(guó)的關(guān)系很密切����,《講談社?日本的歷史》里就寫到“天下觀”�。雖然日本的“天下觀”跟中國(guó)的“天下觀”有微妙的差別,但是我們不能只看差別�,其實(shí)絕大部分內(nèi)容是相同的。當(dāng)然����,日本學(xué)者寫日本史肯定會(huì)強(qiáng)調(diào)它們之間的差別����,我寫的話就會(huì)強(qiáng)調(diào)共同的部分�����。

實(shí)際上���,中國(guó)的“天下觀”至少會(huì)把認(rèn)識(shí)范圍之內(nèi)的天文����、地理����、社會(huì)和人進(jìn)行通盤考慮。在隋唐時(shí)代��,對(duì)于遣唐使和遣隋使來(lái)說(shuō)�����,他們并不是到了中國(guó)�����,而是到了世界的帝都���,這就像我們現(xiàn)在到紐約一樣����。因?yàn)楫?dāng)時(shí)的唐朝長(zhǎng)安是世界上的三大帝都之一��。在當(dāng)時(shí)的亞洲�,人口超過(guò)百萬(wàn)的城市,最西面的是君士坦丁堡��;中間的是泰西封�;最東面的是長(zhǎng)安。那時(shí)���,唐朝的經(jīng)濟(jì)總量相當(dāng)于全世界的50%以上�����,今天美國(guó)才有20%多�����。

所以�����,強(qiáng)大的唐朝有近80多個(gè)國(guó)家來(lái)朝貢�。日本遣唐使到中國(guó)后,他們?nèi)谌氲牟粌H是一個(gè)國(guó)家�����,還是整個(gè)世界�����。這擴(kuò)大了他們的眼界和世界觀����。在隋唐時(shí)期,日本人產(chǎn)生的世界觀叫“三國(guó)觀”�。他們認(rèn)為,除了文明比較發(fā)達(dá)的天竺(印度)�、中國(guó)和日本,其他地方都是野蠻國(guó)家�。那時(shí),日本作品中的“三國(guó)觀”非常盛行���?����!叭龂?guó)”就是他們所接觸到的天下����,他們對(duì)西方的了解非常有限�。

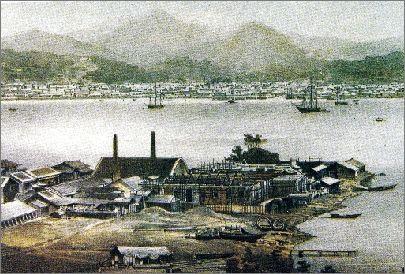

在宋明時(shí)期,東亞各國(guó)的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易圈是以中國(guó)錢幣作為通用貨幣的����。那時(shí)的商業(yè)物流網(wǎng)讓日本人看到了周邊的世界,并慢慢認(rèn)識(shí)到——原來(lái)除了日本和中國(guó)外��,還存在這么多國(guó)家���。那時(shí)�����,中國(guó)最盛行東洋�、西洋這樣的概念——比如�����,明朝時(shí)有一本書叫《東西洋考》。1542年���,葡萄牙一艘本來(lái)要到寧波去的船漂到了日本�。這艘船到日本后差一點(diǎn)和日本人打起來(lái)�����。船上有一個(gè)中國(guó)人�,這個(gè)中國(guó)人就跟日本人進(jìn)行了筆談。日本人從這個(gè)中國(guó)人那里得知�����,這些葡萄牙人在東西洋的范疇里屬于南蠻����。所以,日本將葡萄牙傳來(lái)的文化叫“南蠻文化”�。通過(guò)這次事件以后,日本人跟葡萄牙人交流起來(lái)了��。所以,在明代���,日本在中國(guó)的東西洋概念中跨出了一步�。

?

在明治維新的時(shí)期,日本推行“脫亞入歐”政策��。他們打不過(guò)美國(guó)的佩里艦隊(duì)�,就想脫離東洋,加入西洋���。在某種意義上���,“脫亞入歐”實(shí)際上是失敗的,日本不可能拋棄自己的立足點(diǎn)�����。

到現(xiàn)在,日本的“脫亞入歐”還有影響��。比如����,中國(guó)所講的東洋一般指日本。日本講的東洋人���、東洋貨�,或者現(xiàn)在東京大學(xué)里的東洋史�、東洋哲學(xué),其中的“東洋”都是并不包括日本�。東洋的概念是落后的,我們也會(huì)奇怪��,為什么《東洋學(xué)報(bào)》一般不刊登純粹研究日本的文章�����?在中國(guó)��,《東洋學(xué)報(bào)》就等于《日本學(xué)報(bào)》��,但是在日本,東洋史學(xué)竟然不包括日本史���。在“脫亞入歐”后����,日本就不用東西洋這個(gè)概念了��,他們開始使用“東亞”這個(gè)概念���。大家都知道,這個(gè)概念發(fā)展到極點(diǎn)就是二戰(zhàn)時(shí)期的“大東亞共榮圈”�。

“東亞”是怎么來(lái)的?在日本還屬于“東洋”的時(shí)候�,日本是處于中國(guó)之下的;經(jīng)過(guò)“脫亞入歐”洗禮后���,在“東亞”里日本是想要當(dāng)霸主的����。一個(gè)巨大的中國(guó)促使日本不斷地調(diào)整自己的世界觀�����。直到現(xiàn)在,為什么日本要參加以西方為主的G7各國(guó)首腦會(huì)議�?我認(rèn)為,日本的亞洲觀和世界觀差不多�����,是在跟中國(guó)的交往過(guò)程中�,經(jīng)過(guò)摩擦、沖突����、融合,逐漸形成的一種���,既在亞洲又不在亞洲的獨(dú)特觀念�。

其實(shí)�����,日本的很多東西比我們更“亞洲”����,比如,日本保留了很多傳統(tǒng)元素���。中國(guó)早就不用年號(hào)來(lái)表示時(shí)間了���,但日本還在用�。日本穿的和服擁有我們隋唐時(shí)期的很多服飾元素��。日本的根扎在亞洲��,可是在政治經(jīng)濟(jì)層面���,日本又西化得厲害��。這形成日本如今很不協(xié)調(diào)的、既在亞洲又不在亞洲的狀態(tài)�����。

06

明治維新“二分法”過(guò)于簡(jiǎn)單粗暴

新京報(bào):在近代�,中國(guó)與日本也有非常緊密的交流互動(dòng),最近中國(guó)出了很多研究近代中日詞匯交流史的著作����。大家都知道,在近代中國(guó)的西學(xué)東漸中��,有很多西方的學(xué)術(shù)概念、新知甚至詞匯都是通過(guò)日本這個(gè)中介傳入中國(guó)的�,但其實(shí)日本人在近代翻譯西方著作時(shí),也經(jīng)常從古漢語(yǔ)的字詞中尋找靈感���,近代中日詞匯交流的歷史是“難分彼此”的�����。你是如何看待在近代中日交流中��,日本所扮演的角色��?

王勇:這是個(gè)很好的問(wèn)題?���,F(xiàn)在����,我們有一種偏見,這個(gè)偏見不僅存在于民眾�,還存在于學(xué)者之間——這就是明治維新二分法:在明治維新前,日本主要受中國(guó)影響�,在明治維新后,日本向西方學(xué)習(xí)���,中國(guó)成了日本的學(xué)生�。

這個(gè)二分法太過(guò)于簡(jiǎn)單。這個(gè)二分法可能起源于蔣方震(蔣百里)����。蔣方震在《日本人:一個(gè)外國(guó)人的研究》書中提出,日本歷史上最偉大的兩位偉人分別是學(xué)習(xí)中國(guó)文化的圣德太子和接受西方文化的明治天皇��。我認(rèn)為�����,我們不能這么簡(jiǎn)單地看中日關(guān)系�����。

?

首先����,在明治維新時(shí)期�����,日本接受西方的文化是有自己的底氣的����。如果沒(méi)有底氣,沒(méi)有積累�����,就會(huì)被反客為主�。日本吸納西學(xué)的底氣就是中國(guó)的傳統(tǒng)文化,這是不能否認(rèn)的����。比如,日本的中醫(yī)叫“漢方”�����,為什么叫“漢方”?因?yàn)槲鞣教m學(xué)的蘭醫(yī)傳進(jìn)來(lái)后��,對(duì)應(yīng)蘭醫(yī)的就是源自中國(guó)的“漢方”��。西方傳進(jìn)洋服后��,如果說(shuō)日本沒(méi)有自己的底蘊(yùn)�����,他們可能就全穿洋服���,不穿和服了�����。日本的和服原叫“吳服”���,因?yàn)檠蠓M(jìn)來(lái)了后,為了分庭抗禮���,大家就把“吳服”叫成“和服”。

所以�,就像你講的��,沒(méi)有漢語(yǔ)詞匯�,日本根本就沒(méi)有本領(lǐng)也沒(méi)有底氣去消化西方的概念����。日本人也只能從中國(guó)的古漢語(yǔ)里尋找靈感,有時(shí)是通過(guò)“舊瓶換新酒”的方式去置換概念�����。比如���,“社會(huì)”這個(gè)詞中國(guó)本身就存在����。中國(guó)古代的“社會(huì)”指的節(jié)日里大家舉行的集會(huì)慶?;顒?dòng)。這個(gè)詞就被日本人借用去翻譯西學(xué)中“society”一詞�����。

另一方面����,在明治維新后�����,在傳統(tǒng)文化上����,中國(guó)繼續(xù)對(duì)日本施加影響��。中國(guó)不是在明治維新后只以日本為師�����,什么都向日本學(xué)習(xí)��。在傳統(tǒng)文化方面���,比如書法�、佛教���、美術(shù)��、工藝等許多方面��,日本還在繼續(xù)向中國(guó)學(xué)習(xí)����。

在西學(xué)領(lǐng)域���,中國(guó)的確向日本學(xué)習(xí)了很多東西�。清朝派出了很多考察官員去考察日本的西化成果��。周作人有一句名言——在日本的感覺(jué),一半是異域�����,一半是古昔��。古昔就是中國(guó)的東西�,異域的東西是西化的部分。實(shí)際上��,在西化的那部分里�,日本是有所取舍的。明治維新模仿的是哪一個(gè)國(guó)家����?我們并不知道���。因?yàn)槿毡救藮|摘一塊,西取一塊����。帝制學(xué)一個(gè)國(guó)家,教育學(xué)另一個(gè)國(guó)家��,工業(yè)又學(xué)另一個(gè)國(guó)家��。所以����,在西學(xué)領(lǐng)域,確實(shí)像張之洞所說(shuō)�,通過(guò)日本來(lái)學(xué)西方是最便捷的。

在技術(shù)領(lǐng)域�,日本和中國(guó)各有特長(zhǎng)。在我的印象中�,當(dāng)時(shí)日本的絲綢制造抗病菌的技術(shù)比中國(guó)高,中國(guó)就向日本學(xué)習(xí)�。反過(guò)來(lái),在制糖技術(shù)上�����,日本不具備中國(guó)的技術(shù),日本則向我們學(xué)習(xí)��。所以�����,近代中日的交流是多元的��、多樣態(tài)的����。

新京報(bào):近年來(lái)��,中國(guó)出版界引進(jìn)了許多與日本史有關(guān)的書����,并形成了一股“日本熱”,你對(duì)這個(gè)現(xiàn)象有什么觀察�?你覺(jué)得為何當(dāng)代中國(guó)出版界會(huì)出現(xiàn)“日本熱”?了解日本史對(duì)于中國(guó)人來(lái)說(shuō)意味著什么�?

王勇:我們這是在補(bǔ)課和還債。晚清時(shí)的黃遵憲和民國(guó)時(shí)的戴季陶等人都說(shuō)過(guò)����,日本人已經(jīng)把中國(guó)都研究透了��,他們把中國(guó)放在解剖臺(tái)上���,不斷地、反復(fù)地解剖中國(guó)的脈絡(luò)�、經(jīng)脈和骨骼,而中國(guó)人看日本則浮光掠影�����、霧里看花��。在100多年前�����,中國(guó)人早已經(jīng)提出了這個(gè)問(wèn)題��。中國(guó)知己不知彼��,造成了慘痛的教訓(xùn)��。

《講談社?中國(guó)的歷史》這套書出版時(shí)在中國(guó)引起巨大的反響���。我們不是為里面的知識(shí)研究方法而感到驚訝���,而是為日本人對(duì)中國(guó)了解的程度而感到驚訝��。我們自己捫心自問(wèn)�����,中國(guó)對(duì)日本了解又能達(dá)到什么樣的程度����?除了戰(zhàn)國(guó)時(shí)期這塊���,一般讀者對(duì)日本古代史并不感興趣,我們好像不需要了解日本的古代史��。但是����,日本作為中國(guó)的鄰國(guó),不管未來(lái)日本與中國(guó)是敵是友��,我們都需要做到知己知彼���。

因此��,我們應(yīng)當(dāng)補(bǔ)上日本歷史的課�。我認(rèn)為,現(xiàn)在的“日本熱”并不是人為炒作起來(lái)的�,這是中國(guó)作為一個(gè)大國(guó)的擔(dān)當(dāng)自然而然地形成的。我們需要了解鄰國(guó)�����,了解世界�。所以,媒體能推廣一把的話�,我認(rèn)為也是有必要的。